返回办公室正在摧毁妈妈们的工作与生活平衡梦想 - 彭博社

Claire Suddath

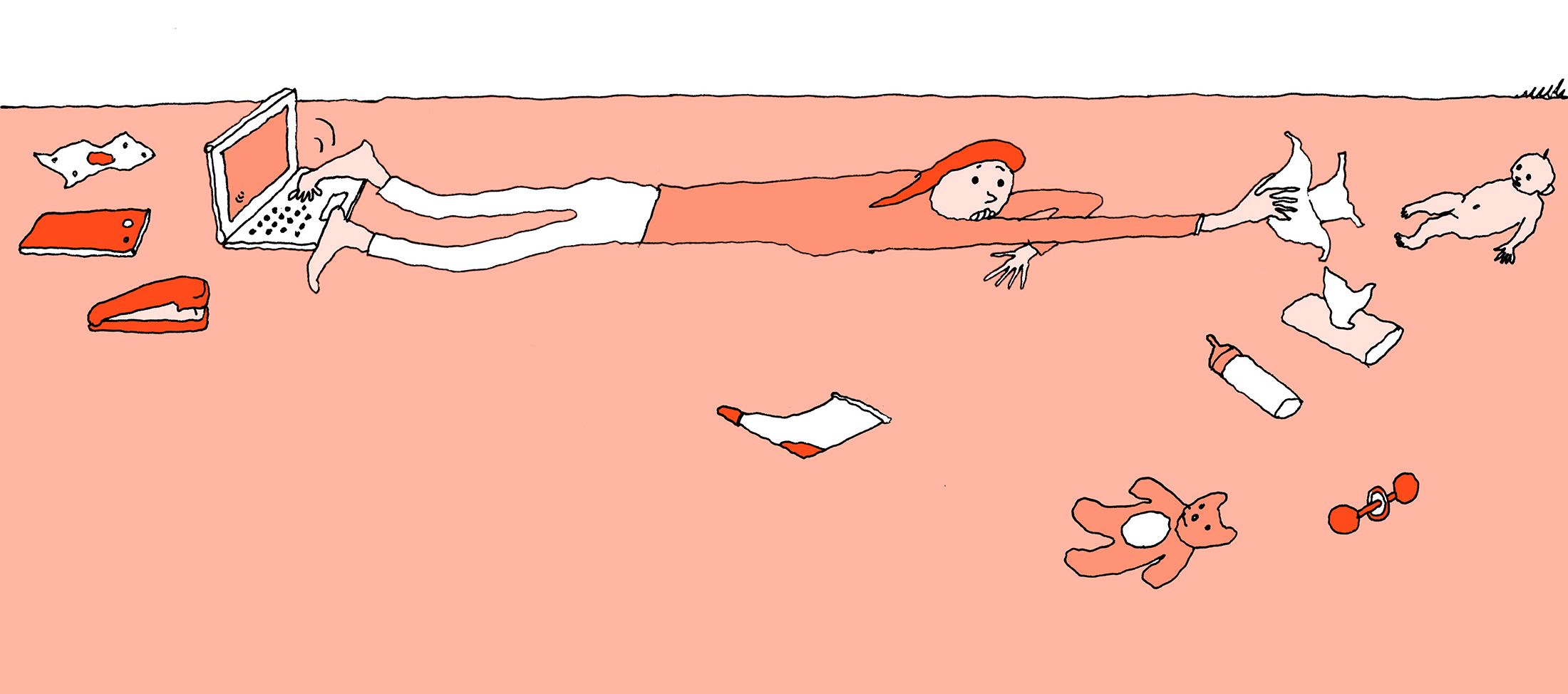

插图:Liana Finck为彭博商业周刊绘制艾伦去办公室的日子,早上大约6点开始。她和3个月大的宝宝一起醒来,给他喂奶。然后给他穿衣服。她也准备好了,化了妆。她准备了午餐,她的吸奶器,储奶袋和其他需要的东西。她和丈夫和儿子告别,开车45分钟在奥斯汀的交通中到达办公室。

插图:Liana Finck为彭博商业周刊绘制艾伦去办公室的日子,早上大约6点开始。她和3个月大的宝宝一起醒来,给他喂奶。然后给他穿衣服。她也准备好了,化了妆。她准备了午餐,她的吸奶器,储奶袋和其他需要的东西。她和丈夫和儿子告别,开车45分钟在奥斯汀的交通中到达办公室。

在工作中,她安排会议以便吸奶。如果会议开得很晚,而且总是这样,她的衬衫会漏奶,她不得不换衣服。一天结束时,她再开车45分钟回家,到6点前到家。她再次给宝宝喂奶。和丈夫一起准备晚餐。7:30给儿子洗漱并祈祷他整晚都能睡着—当然,他并没有。她回复工作邮件,清洁吸奶设备,洗澡,准备儿子明天的奶瓶,最后上床睡觉。总的来说,这是一个16小时的一天,不包括儿子半夜的喂奶时间。“这是不停歇的,”艾伦说。“作为一个人,作为一个妈妈,我感到非常疲惫。而我只需要这样做两天。”

和其他数百万个办公室工作一样,艾伦在Whole Foods Market Inc.的内部沟通工作在疫情开始时全面转为远程工作,并保持了一年多。她在2021年3月休产假时仍在远程工作,但在12周后回来时,也就是6月,Whole Foods已经要求其公司员工回到办公室。

插图:Liana Finck 为彭博商业周刊绘制埃伦已经在挣扎是否要回到工作岗位——当她的宝宝几乎还抬不起头时就要离开他让她充满了内疚感。在此基础上再加上挤奶和儿童看护的安排让她如此焦虑,以至于有些晚上她无法入睡。让事情变得更复杂的是当地的托儿所都没有空位;她和仍在家工作的丈夫原本计划轮流照看儿子,直到他们从等候名单中脱颖而出。但这种安排在埃伦去办公室上班时行不通。他们请埃伦的妈妈从印第安纳州飞来照看宝宝。“老实说,我不知道在疫情前有孩子的人是如何做到的,”埃伦说。“每个人都一直很痛苦吗?”(答案:是的。)

插图:Liana Finck 为彭博商业周刊绘制埃伦已经在挣扎是否要回到工作岗位——当她的宝宝几乎还抬不起头时就要离开他让她充满了内疚感。在此基础上再加上挤奶和儿童看护的安排让她如此焦虑,以至于有些晚上她无法入睡。让事情变得更复杂的是当地的托儿所都没有空位;她和仍在家工作的丈夫原本计划轮流照看儿子,直到他们从等候名单中脱颖而出。但这种安排在埃伦去办公室上班时行不通。他们请埃伦的妈妈从印第安纳州飞来照看宝宝。“老实说,我不知道在疫情前有孩子的人是如何做到的,”埃伦说。“每个人都一直很痛苦吗?”(答案:是的。)

埃伦一直以来都是她所说的“以事业为重心”。虽然成为母亲重新调整了她的优先事项,但并没有让她变得不那么雄心勃勃。所以她想出了一个办法,转到了Whole Foods的母公司亚马逊公司,这家公司提供远程工作以及更好的薪酬和福利。亚马逊的办公室离她家甚至比Whole Foods还远。“我告诉他们,‘如果有任何需要我亲自到场的事情,那对我来说就是两个小时的往返通勤时间。这对我不可行。’”“没问题,”埃伦说亚马逊告诉她。她于2022年7月开始了她的新工作,也是在内部沟通方面。

有一段时间,埃伦觉得自己拥有了一切。她忙于全职工作,同时,现在有了一个一岁的孩子,但她不再每天早上醒来都充满恐惧。她和丈夫最终找到了一个托儿所,他们的家庭进入了一个可控的日常安排,包括接送和5:30的晚餐。她的妈妈回到了印第安纳。她的丈夫出差;他不在时很难,但不是不可能。“有一种稳定感,”埃伦说。然后,在2023年2月,亚马逊宣布所有员工将每周回到办公室三天。

艾伦试图摆脱这种情况。她查阅了她的雇佣文件,才意识到永久远程工作从未在书面上承诺过。她向老板上诉。她指出她的同事们在西雅图、纳什维尔和弗吉尼亚州阿灵顿,所以无论如何他们的会议都将保持虚拟状态。她申请了公司正在有限范围内批准的远程工作豁免。“作为一个两岁孩子的母亲,”她写道,“远程工作至关重要。”她强调了她两个小时的通勤时间,她不得不以每小时25美元延长儿子的托儿时间,而且亚马逊的奥斯汀办公室甚至没有为她指定的空间—她实际上被告知要报到离她家21英里的WeWork。但这都无济于事。亚马逊拒绝了她的请求。“我不知道还能做什么,”艾伦说。去年十二月,她辞职了。(亚马逊发言人没有回应艾伦的情况,但指出“我们给了我们的团队三个月的准备时间”回到办公室,“同时也在努力支持基于个人情况的人。”)

几个月前,艾米莉·史密斯辞去了她在印第安纳州一个烟草教育非营利组织的职位。史密斯,之前一直在远程工作,说她的老板希望她一周在办公室工作四天。她找不到托儿服务让这成为可能。“我打了60个托儿所的电话,”她说。“没有一个有空位。”

与此同时,惠特尼·惠普尔离开了她在YouTube广告美国品牌时刻负责人的工作。她在市场营销领域的18年职业生涯达到了中等六位数的薪水,但这并没有减轻她每周三天在西彻斯特县和谷歌曼哈顿办公室之间三小时往返的痛苦。“我从未想过要做一个居家母亲,”她说。“我上过商学院。但现实是我家里还有两个需要我照顾的孩子。我想,‘必须有所改变。’”

在华盛顿特区,国家科学、工程和医学院的高级项目官员李·泰勒-彭(Lee Taylor-Penn)无法早早把女儿送到学前班,以便赶上早上9点的强制性会议。去年夏天,她的老板叫她去人力资源部讨论她的经常迟到问题。“实际上,他们说我需要找到更好的工作与生活平衡——这就是他们用的词,”泰勒-彭说。“我说,‘我是一个单身妈妈,每天要花一个半小时上下班。我没有工作与生活平衡。’” 她也辞职了。(国家科学、工程和医学院没有回应评论请求。)

随着员工们逐渐返回办公室,高峰时段的交通拥堵,市长们宣布他们的市中心焕发活力,工作母亲们问道:我们呢?疫情不经意间引发了一场大规模实验,让企业重新思考员工的工作方式和工作地点。在大多数情况下,这对环境(较少的通勤意味着更低的碳排放)、雇主(生产力通常不会下降,甚至在某些情况下提高)以及员工,尤其是父母,都取得了巨大成功。

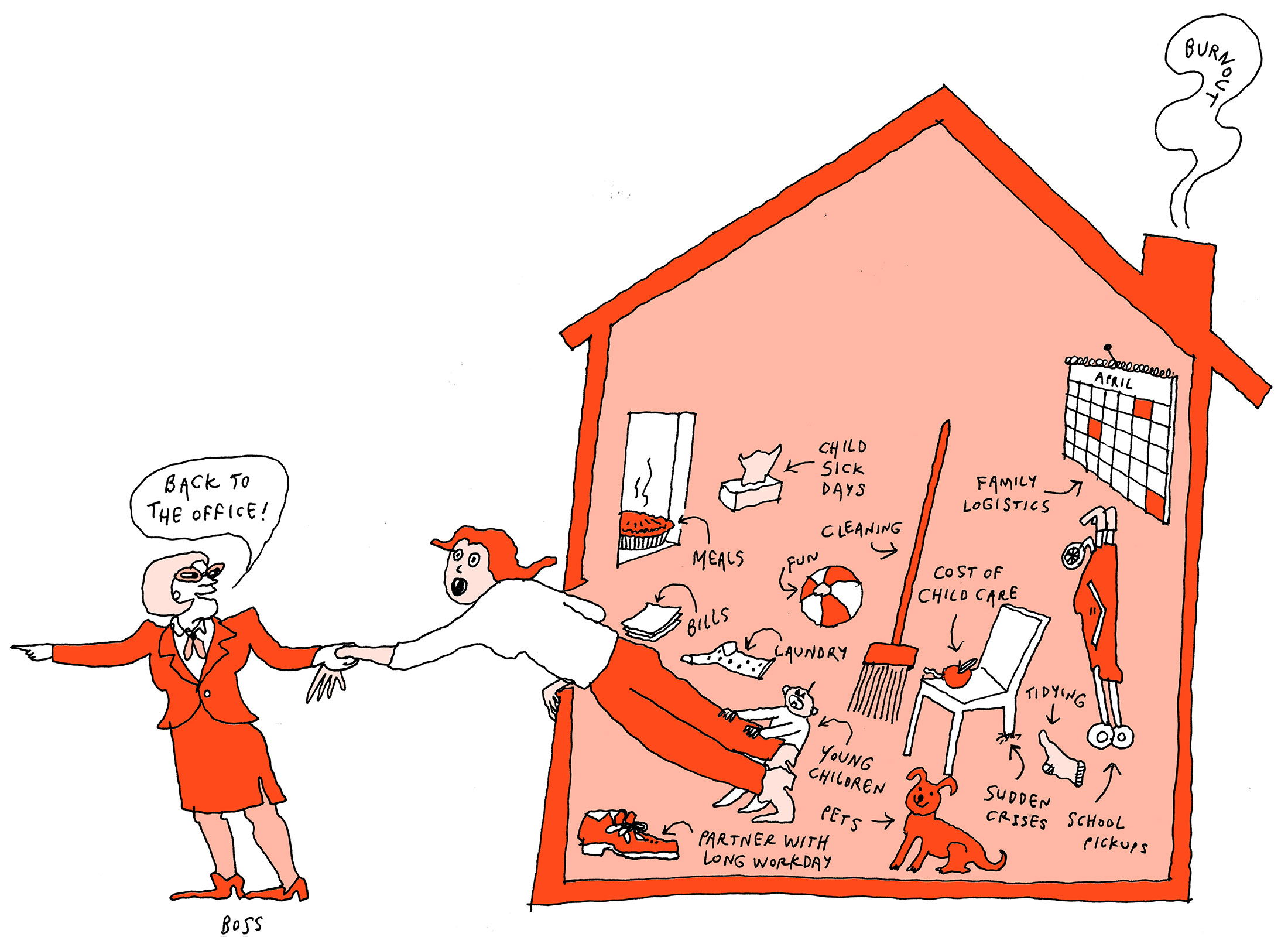

在早期疫情的迷雾中走出来后,母亲们发现,当在家工作与可靠的儿童看护结合在一起时,工作和家庭的双重要求更容易满足。拥有要求高的全职工作的妈妈们突然可以实现曾经看似不可能的事情:成为一个全职的父母,而不会影响自己的职业。这是一个了不起的发现。现在,除了模糊的面对面合作的模糊好处和办公室“文化”的重要性之外,他们被告知这个实验已经结束。尽管在疫情期间,公司宣布支持工作父母——“父母燃尽”甚至被视为心理健康现象在医学期刊中得到治疗,但随着事情恢复正常,或者说是恢复了什么样的正常,这些公司却集体失忆,表现得好像一切都很好。

对于这个故事,彭博商业周刊采访了近二十名女性,她们从科技高管到行政助理,就职于从Alphabet Inc.的Google到中西部一家小型家庭企业等各种公司。有些是单身家长,有些是有高收入配偶的已婚者。所有人都希望推动自己的职业发展(这也是为什么她们中的许多人要求只用名字或中间名,或在某些情况下保持匿名)。但当被要求放弃远程工作带来的灵活性——许多人这样说,要在孩子和工作之间做选择——她们决定结束了。

美国经济在疫情后复苏的故事经常被描述为女性坚韧不拔的故事:数百万名工作母亲在Covid-19封锁期间退出劳动力市场,这一叙事称,她们被迫照顾留在家中的孩子并监督远程学习——但是一旦学校和日托重新开放,这些母亲便纷纷回到工作岗位。到2023年9月,比以往任何时候都有更多的有学龄孩子的母亲开始工作。美国进步中心的高级研究员贝丝·阿尔梅达说:“你可以从总体数据中得出一个积极的结论:女性重新回到了工作岗位。但深入挖掘其中的细节非常关键。谁回来了?在哪些工作中?还有更加微妙的故事等待被讲述。”

首先,母亲们并没有被一概推出劳动力市场;经济的萎缩只影响了其中的一部分。服务和零售行业——女性主导的低薪工作行业,需要人员亲自到场——在疫情爆发初期大规模裁员。许多从事这些工作的母亲被解雇。其他由女性主要担任的需要亲自到场的工作也遭受了前所未有的人手短缺。8%的教师和约10万名护士在疫情期间辞职,许多人都提到了工作疲劳。

持有办公室工作的女性在这场经济动荡中基本上幸免于难。正如哈佛大学经济学家克劳迪娅·戈尔丁在2022年为国家经济研究局撰写的一份分析中所指出的那样,在疫情期间,相对较少受过大学教育的母亲辞职照顾孩子。她们不必这样做。相反,她们只是在家工作的同时兼顾了双重责任。

一旦孩子们恢复了面对面学习,一个有趣的事情发生了。经济不仅保留了这些白领母亲,而且实际上比以往任何时候都增加了更多。事实上,根据2023年布鲁金斯学会的报告,妇女疫情后经济增长的最大部分来自一类工作者:有大学学位和年幼子女的母亲,她们在家工作。

更多这样的母亲在工作,因为这是第一次她们可以这样做。长途通勤、赶回家吃晚饭的匆忙已经成为过去。一份2023年的Glassdoor Inc. 报告估计,由于远程工作岗位的增加,从80万到130万名妇女加入了美国劳动力市场,使得照顾孩子和从事要求高的工作变得更容易。

插图:Liana Finck 为彭博商业周刊绘制根据麦肯锡公司的数据,女性将远程工作列为工作中最重要的福利之一,仅次于医疗保险。在疫情爆发之前,情况并非如此;灵活的工作时间和在家工作的选择很重要,但并非像支付医疗费用那样重要。女性重视远程工作经常被忽视,随着疫情逐渐减退,组织开始要求员工回到办公室。

插图:Liana Finck 为彭博商业周刊绘制根据麦肯锡公司的数据,女性将远程工作列为工作中最重要的福利之一,仅次于医疗保险。在疫情爆发之前,情况并非如此;灵活的工作时间和在家工作的选择很重要,但并非像支付医疗费用那样重要。女性重视远程工作经常被忽视,随着疫情逐渐减退,组织开始要求员工回到办公室。

麦肯锡估计,大约80%的公司现在都有某种形式的返办公要求,两到三天是最常见的。理论上这并不算不合理,但全职工作和育儿的女性通常将生活安排得满满当当;许多人告诉商业周刊,在繁忙的工作日中安排通勤时间让她们充满焦虑。“我真的因此而发生了恐慌性的恐慌发作,”惠普尔谈到她每天三小时的往返路程。尽管灵活工作对母亲们至关重要,但只有44%的公司认为这是员工重视的事项。

大多数经济学家表示,现在还为时过早,无法确定母亲就业率的上升是否会是永久性的。“数据存在真正的滞后,”阿尔梅达说。“我们仍需要等待几年才能得知。”有迹象表明这些收益已经在减少。网站Motherly,其年度调查是全国最大规模的母性调查,报告称,在过去两年中,约有16%的职业母亲辞职,原因主要是儿童看护问题、返办公要求和缺乏工作场所的灵活性。许多人只是换了工作。其他人则离开了劳动力市场。在去年和现在之间,表示自己的工作至少有些灵活性的职业母亲数量下降了2%。与此同时,儿童看护费用上涨的速度是通货膨胀的两倍,根据劳工统计局的数据。仅今年一年,三分之二的美国妈妈表示她们考虑过辞职。

男人当然也是父母。如今,今天的父亲每周照顾孩子的时间几乎是他们的父亲和祖父的三倍。大多数有配偶或伴侣也在工作,而有五分之一的全职家庭主妇是父亲。是父亲。尽管在家庭中取得了平等的进展,但在职场上的进展却更为缓慢。事实是,尽管女性在最近几十年里一直在努力工作,但生孩子仍然只会影响一个家长的收入潜力:母亲的。

根据宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学家的一项研究,该研究调查了从上世纪80年代到现在的妇女劳动力参与情况,发现成为父亲后男性更有可能就业,而这一点在今天和40年前一样。

另一方面,女性在第一个孩子出生时就开始急剧减少就业,当孩子3、4岁时情况变得更加严重。对于拥有大学学位的女性来说,这种所谓的母亲惩罚在几十年间有所减轻——从80年代的就业下降28%到现在的16%——而对于没有学位的女性来说,几十年来一直保持在约24%。

造成这种情况的原因有几个。只有高中文凭的女性仍然主要集中在零售、服务或照料工作中,这些工作需要亲自到场,而且通常接近最低工资。服务和零售工作的排班时间常常不稳定,这让父母很难安排孩子的照顾。此外,在大多数美国州,把孩子送到日托中心的费用现在比州内大学学费还要高。除非低收入工作者有家人可以免费照看他们的孩子,或者他们愿意支付非正规照料的费用,否则生孩子可能会让他们无法工作。

这些母亲中,有色人种的女性比例偏高。根据《纽约时报》对就业数据的分析,大多数可以远程工作的白领办公室工作者是白人或亚裔;黑人和拉丁裔工作者更有可能从事需要亲自到场的工作。他们也更少有机会获得带薪病假或带薪休假等工作福利。例如,根据西班牙裔研究中心的数据,三分之一的低收入拉丁裔父母无法负担正规的儿童看护安排。他们也负担不起停止工作。相反,他们在工作时把孩子留给认识的人。由于这种工作通常无法远程完成,任何对儿童看护的干扰更有可能导致父母失去工作。

拥有大学学位的女性往往拥有更高的薪水。她们生孩子的时间更晚,这意味着成为父母时更投入于自己的职业。“如果她们辞职,她们在经济上会失去更多,”沃顿商学院的经济学家之一亚历克斯·阿农说道,他也是这项研究的作者之一。

技术也发生了巨大变化。四十年前,大部分办公室工作都是在办公室完成的。如果有人提前离开去接孩子放学,那天工作就结束了。现在很多工作可以在家完成,父母更容易兼顾工作。弗吉尼亚大学和南加州大学的经济学家研究了疫情爆发前十年中远程工作选择的增加,发现在任何特定行业中,人们在家工作时间增加10%会导致更多的母亲在该领域就业。

随着技术使在家工作变得更加实际,女性开始利用这一机会。“这不是一个工作与生活平衡的问题。更多的是一个我有时间洗澡和吃饭的问题,”Lee Carosi Dunn说。2005年,她是参议员约翰·麦凯恩的律师,当时她生了第一个孩子。她说服他让她每周在家工作两天。“这让我保持在职场上,”她说。

尽管取得了这一进展,母性惩罚导致就业率下降了16%。当一个女性的孩子还很小的时候情况更糟,但她的就业前景在十多年内仍然低迷——这反映了美国经济从未设定过适应既工作又照顾孩子的人的现实。

插图:Liana Finck为彭博商业周刊绘制当Lizz和她的丈夫2008年在纽约市相遇时,她比他挣的钱更多。“我们都在金融行业工作,但我有一份更赚钱的工作,”她说。他们结婚了,Lizz怀孕了。她丈夫的工作调到了伦敦,所以Lizz辞职跟他一起搬去了。

插图:Liana Finck为彭博商业周刊绘制当Lizz和她的丈夫2008年在纽约市相遇时,她比他挣的钱更多。“我们都在金融行业工作,但我有一份更赚钱的工作,”她说。他们结婚了,Lizz怀孕了。她丈夫的工作调到了伦敦,所以Lizz辞职跟他一起搬去了。

她不想成为一个全职的家庭主妇——“出于我的心理健康考虑,我是那种需要工作的人,”她说——所以她开始了一家咨询业务。她可以自己安排时间,接送孩子上下托儿所,照顾生病的孩子,帮助做作业。“有人需要成为默认的家长,而我可以做到,”她说。他们有了第二个孩子。她丈夫继续从事金融工作。他们的第一个孩子出生十年后,他现在挣的钱比她多得多,以至于他们交换角色是不现实的。

这种权衡在双亲家庭中很常见。事实是,无论父母从事何种工作,孩子的需求和想法都将不可避免地与雇主的要求发生冲突。这种权衡的影响是,女性被局限在了受限的职业生涯中。如今,男女之间的薪酬差距——即男性和女性之间的中位数薪酬差异——在大学毕业生开始职业生涯时几乎不存在。相反,随着工作者进入30岁并开始生孩子,这种差距逐渐扩大。晋升变得更加困难。简历上出现空白。到了65岁,女性的收入为男性同行的73%。“无论我选择留在家里还是被困在家里,都无关紧要,”丽兹说。“这是我永远无法挽回的收入。”

丽兹工作过的金融和技术行业从未重视灵活的工作时间安排。这在2020年发生了变化。在大流行病爆发几个月后,丽兹接受了一家软件公司的远程职位。这是她六年来的第一份有薪工作。“我觉得终于找到了适合我的东西,”她说。

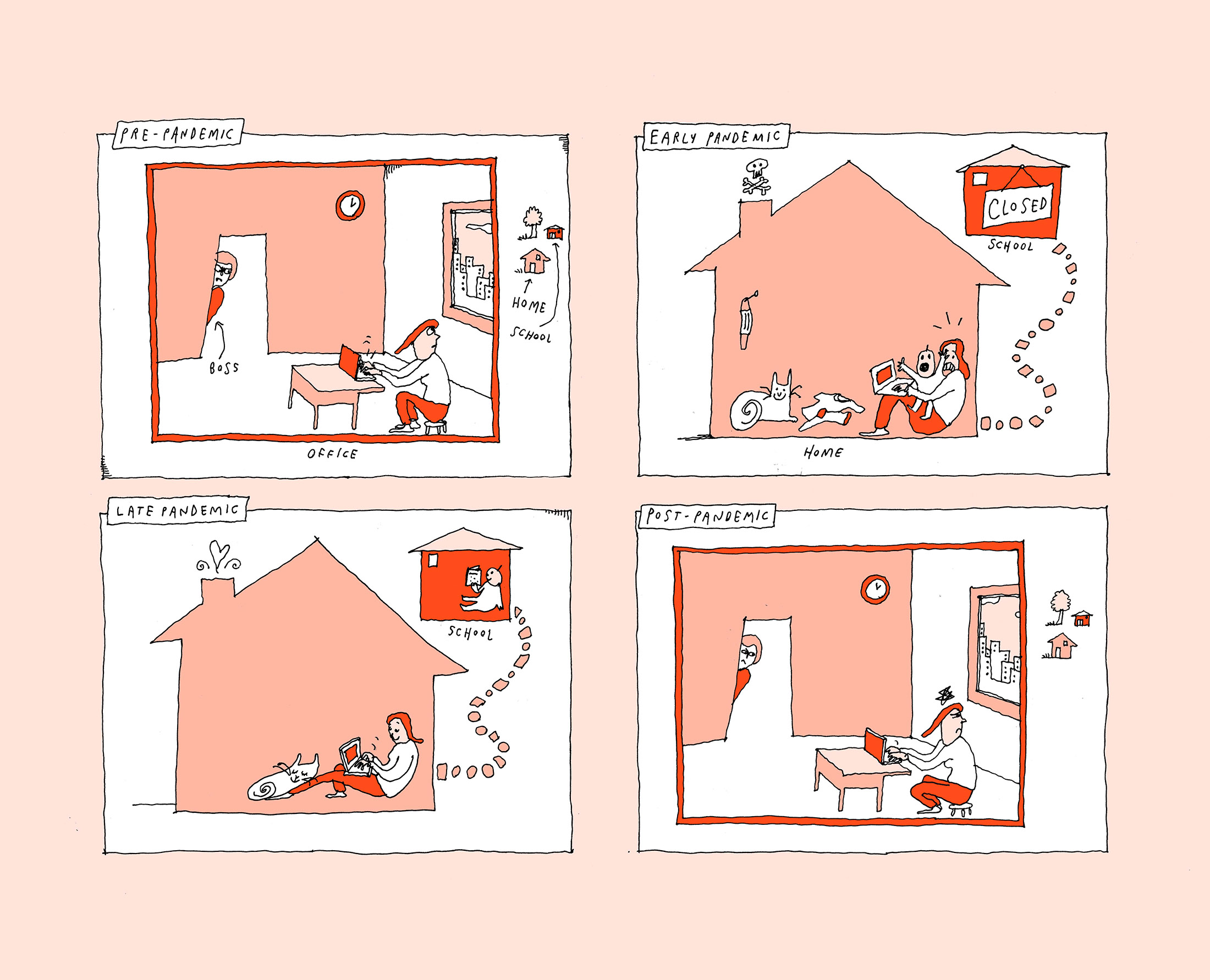

很难言之过早地强调大流行病如何深刻地改变了日常生活的细枝末节。对于父母来说,它分为两个阶段。早期的封锁时代,学校笨拙地转向远程学习,日托中心关闭。孩子和父母被困在家里。没有休息日。本文采访的几位女性在被问及他们是如何度过那段时期时,说他们记不得了,因为他们已经将其封存。到了2021年秋季,情况开始好转。大多数学校和日托中心重新开放,但根据盖洛普公司的一项民意调查显示,72%的白领办公室工作者仍然主要在家工作。这种亲自照顾孩子和远程工作的结合创造了许多工作父母从未经历过的共生职业环境。

“我觉得自己好像得到了两全其美的好处,”前YouTube高管惠普尔说。疫情开始时,她有两个年幼的孩子,之前在谷歌工作了五年,而谷歌拥有这个流媒体网站。“我工作时间很长——我们不得不重新思考所有的营销策略——但当孩子放学回家时,我就在身边。我去参加他们的体育比赛。我和他们做了一些事情,这是我以前从未想过,鉴于我的工作,我能够做到。”

所有那些职业与育儿之间的冲突——感冒、睡前故事、足球比赛和学校表演,无法弯曲时空回家做饭的困境——突然不再是问题了。或者至少,不再是那么大的问题。当被问及她们职业生涯中的这一时期时,许多女性将其描述为一场他们永远试图而失败的幻想狂潮。“哦,那太美好了,”艾伦谈到亚马逊仍处于远程工作状态时说。“我有时间洗衣服和吃午餐!”

这是一场巨大的社会变革,其经济影响在事后显而易见:它让更多的母亲能够工作。毕竟,母亲的惩罚只是统计数据,反映了多少母亲因工作和家庭之间的紧张关系无法解决而离开工作。但现在这个问题得到了解决。

考虑到Covid,这种新发现的灵活性尤为重要 摧毁了儿童保育行业。根据非营利组织Child Care Aware的数据,美国约有16,000家儿童保育机构在疫情爆发的第一年内永久关闭。那些继续开放的机构面临人员流失和缩短营业时间的困境。 价格飙升。

远程工作填补了家庭儿童看护安排中的空白。在印第安纳州,非营利机构工作者史密斯在她居住的地方找不到日托中心,但她可以在家工作,并安排Zoom会议以适应宝宝的午睡时间。她的母亲和姐姐,两人都全职工作,轮流照看她需要额外帮助的幼儿女儿。(她的丈夫,一名验光师,在休息日接手照看。)一位在通用汽车公司工作、有两个孩子的母亲说,因为日托中心人手不足,孩子的日托时间从下午5点缩短到了6:30,由于她不再通勤,她可以应对这种变化。

“人们错误地认为这是一个二元问题:你有托儿所,还是没有?一旦我们重新有了托儿所,一切就恢复正常了。但事情并不一样,”微软公司内容设计师珍妮·威廉姆斯说。2020年9月,威廉姆斯从西雅图搬到了父母居住的科罗拉多小镇,因为作为单身母亲,她需要他们的帮助。那里唯一没有等候名单的日托中心离她26英里远。当然,她离微软公司也很远。“在西雅图我本来有更多的日托选择,但作为单亲家庭,我一个人的收入支付起来将会非常昂贵,”威廉姆斯说。“总是需要做出取舍。”

插图:Liana Finck 为彭博商业周刊绘制起初,公司似乎和员工一样喜欢远程办公安排。“我们将成为最具前瞻性的远程办公公司,” 马克·扎克伯格 在2020年5月的虚拟市政厅上承诺。他说,Meta Platforms Inc.的员工比以往任何时候都更有生产力。“我现在实际上是我的家庭的一部分,”Snap Inc.的联合创始人兼首席执行官埃文·斯皮格尔在同一时间表示。“我告诉我的团队我不会回来了。”

插图:Liana Finck 为彭博商业周刊绘制起初,公司似乎和员工一样喜欢远程办公安排。“我们将成为最具前瞻性的远程办公公司,” 马克·扎克伯格 在2020年5月的虚拟市政厅上承诺。他说,Meta Platforms Inc.的员工比以往任何时候都更有生产力。“我现在实际上是我的家庭的一部分,”Snap Inc.的联合创始人兼首席执行官埃文·斯皮格尔在同一时间表示。“我告诉我的团队我不会回来了。”

大多数员工都有同样的感受,不仅仅是父母。人们睡得更久。锻炼身体。做饭更多。2022年麦肯锡的一项调查发现,当有机会在家工作时,87%的工人选择了在家工作。在一些公司,转向远程工作激发了一种新的思维。

在大流行之前,在线评论公司Yelp Inc.几乎完全是一个有5900名员工分布在美国五个城市的线下工作团队。当公司在2022年调查员工关于是否返回办公室时,86%的员工表示他们希望继续远程工作大部分或全部时间。因此,去年Yelp关闭了大部分办公室,转向了完全远程工作。“我们之所以采取这种方式,是因为被迫这样做,”Yelp的首席多元化官Miriam Warren说道。在疫情之前,Warren曾带领一项努力增加Yelp工作母亲的计划,但发现那些需要在上午9点前到办公室的职位对许多人来说并不适用。在Yelp转向远程工作后,Warren注意到申请工作的母亲人数急剧增加。

甚至安妮-玛丽·斯劳特(Anne-Marie Slaughter),她在2012年的大西洋封面故事“为什么女性仍然不能拥有一切”中指出长时间在办公室工作是母亲很少担任高薪工作的原因,也对远程工作对父母有多重要感到震惊。“以前,当你一周在办公室工作五天时,如果有人对你说,‘你可以在家工作两天,’人们会欣喜若狂,”她说。“但如果基准是‘完全远程工作’,人们已经安排了一个以他们在家工作为前提的托儿计划,要求某人三天来办公室就不再奏效了,”她说。斯劳特现在负责公共政策智库New America,她说去年她让不同的员工群体决定一周要去办公室几天。有些人选择了两天;其他人几乎完全远程工作。

Yelp和New America是异常情况。去年,扎克伯格改变主意,表示远程工作者“效率不高。”在Snap,斯皮格尔宣布,面对面的工作帮助公司发挥到“我们的全部潜力”。这些知名公司在其行业和更广泛的经济中设定了文化。一旦他们决定员工应该返回,许多其他公司也这样做了。甚至连Zoom,其虚拟会议软件变得如此普遍以至于公司的名字现在也是一个动词,要求员工每周回到办公室两天。

几乎在每一个情况下,企业的返办公要求都遭到了抵制。当亚马逊宣布在2023年初实行三天办公的要求时,成千上万名员工加入了内部Slack频道表达他们的担忧。“在那个频道里,每天都有人在发疯,说,‘我该怎么办?我有孩子,’”曾是项目经理的帕梅拉·海特说。超过3万名亚马逊员工签署请愿书,要求高管重新考虑他们的返办公政策。高管们拒绝了他们。海特失去了工作。她说她被迫离开是因为她对返办公发表了意见,并向国家劳工关系委员会投诉。亚马逊发言人表示,海特的离职与她是否反对我们的返办公指导无关,这是自愿的,与她的工作表现有关。

在一些公司,即使高管们不相信这些政策,他们也发现自己在执行这些政策。“我被期望面带微笑地说,‘是的,你现在应该来上班了,’” 一位前自由互助保险公司的副总裁说道。当自由互助在九月份要求员工每周回办公室两天时,家长们向她求助。“我和很多妈妈进行了许多对话,她们含泪地说,‘你能做些什么吗?’” 有一次,她与公司的高管会面,转达了家长们的担忧,却被告知不会进行讨论。(“我们一直倡导支持文化,”自由互助的发言人表示,指出其每周两天办公政策“旨在灵活性,并使我们最大限度地利用时间在一起,为我们的4.5万名员工创造健康的工作与生活平衡。”)

像自由互助和亚马逊这样的公司并不只是让员工回到他们的老办公桌。例如,自由互助在疫情之前就有很多远程工作者—事实上,这位前副总裁就是其中之一。当自由互助的回办公政策生效时,公司要求她报到波士顿总部,尽管她已经远程工作了十多年,她所在团队中没有人在那里工作。与此同时,亚马逊在全美各地都雇佣了远程工作者。这就是为什么当公司告诉艾伦去办公室报到时,她要去的是WeWork;尽管亚马逊在奥斯汀有办公室,但规模不是很大。由于她是远程招聘的,公司从未为她分配过一个办公桌。

艾伦加入了亚马逊的Slack频道,并签署了反对RTO的请愿书,但当她的远程工作豁免请求被拒绝时,她去了WeWork空间。她在早上匆忙出门,把儿子送到托儿所,开车一个小时到达WeWork,然后整天都在视频通话中。“我仍然在远程通勤上班,”她说。“这一切都毫无意义。”

插图:Liana Finck为彭博商业周刊绘制明确一点,并不是每个可以远程工作的人都想要远程工作。本文采访的许多人谈到了周一早上走进一个无孩子的空间的快乐,穿着正式服装,喝咖啡而不被人抱怨他们的乐高积木。如果他们的工作某个方面最好是亲自完成,他们没有问题让其实现。他们想要的是对如何管理时间的控制。“如果由我自己决定,我每周会在办公室待一天,因为我需要面对面与客户会面,我可以接受。我甚至可以接受两天,我可以做到,”达拉斯一家大型公司的管理顾问米歇尔说。“但我们有一个三天的强制规定。那第三天我只是坐在Zoom上。你让我的生活变得更加困难。为什么?”

插图:Liana Finck为彭博商业周刊绘制明确一点,并不是每个可以远程工作的人都想要远程工作。本文采访的许多人谈到了周一早上走进一个无孩子的空间的快乐,穿着正式服装,喝咖啡而不被人抱怨他们的乐高积木。如果他们的工作某个方面最好是亲自完成,他们没有问题让其实现。他们想要的是对如何管理时间的控制。“如果由我自己决定,我每周会在办公室待一天,因为我需要面对面与客户会面,我可以接受。我甚至可以接受两天,我可以做到,”达拉斯一家大型公司的管理顾问米歇尔说。“但我们有一个三天的强制规定。那第三天我只是坐在Zoom上。你让我的生活变得更加困难。为什么?”

“哦,我知道为什么。房地产,”两个孩子的母亲、通用汽车公司的员工说。“如果没有人愿意在办公室工作,你应该怎么处理你那座大而豪华的办公楼呢?”根据纽约大学的经济学家,从2019年到2022年,美国各地的办公楼价值共计下降了6640亿美元。房地产所有者并不是唯一受损的人。市政预算部分依赖于商业房地产税收入;由于财产价值下跌,城市现在面临巨大的预算赤字。

“纽约市长埃里克·亚当斯在2022年2月的一次讲话中说:“你不能整天穿着睡衣呆在家里。”当时,曼哈顿面临着空前的办公室空置率,自那时以来已经恶化,目前达到16%——是疫情前的两倍,也是自上世纪90年代初以来未曾见过的水平,据市监察长办公室称。因此,他和其他市长为何成为最积极批评远程办公的人之一,也就不足为奇了。

但RTO计划并不是回到过去的方式。人们的生活,以及他们所工作的企业,与几年前大不相同。通用汽车的一名员工说:“我的生活中没有任何一样的东西看起来一样。”去年12月,这家汽车制造商要求员工每周回办公室三天,但已经缩减了办公空间,不再有足够的位置容纳所有人。这位单身母亲员工说,现在她不得不每天花45分钟通勤,坐在公司的餐厅里,和她在家里使用的同一台笔记本电脑。她的孩子们的生活也有所不同。他们现在上学了,但他们的课后托管计划仍在按照缩短的疫情时代时间运营。为了及时接他们,她必须在下午4点前离开办公室。“我很难看到这样做的价值,”她说。“我认识的所有妈妈都在寻找新工作。”(通用汽车的一位发言人表示,公司要求员工回到办公室是为了“满足关键业务需求并保留公司文化。有结构化的现场存在提供了更多合作机会。”)

在疫情期间成为父母的女性,RTO请求尤其困难。 “我每天都在想:‘我应该怎么做?我应该辞职吗?’” 斯蒂芬妮,一名加利福尼亚州政府雇员的工程地质学家,在今年春天说道,就在州政府要求大部分政府工作人员每周回办公室两天的时候。作为一名地质学家,斯蒂芬妮在整个疫情期间都在外面工作,她很喜欢这样。但大部分时间她都在家里的电脑前。今年早些时候,她生了一个孩子;产假结束后,她被期望第一次在四年后返回办公室。“他们要求我在我需要更多灵活性而不是更少的时候回到一个更加严格的世界,”她说。“一想到这个,我就感到很焦虑。”回去工作一个月后,她辞职了。

无论他们是否有意,RTO法规已经激发了一场经济重组,因为父母和其他照顾者争相寻找适合他们的职位。“我再也不会接受需要到办公室的工作了。我看到了光明,”圣地亚哥的两个孩子的母亲丹妮尔·努佐说。2020年,她在一家广告公司亲自工作,但她如此喜欢远程工作,以至于她找到了一份让她永久远程工作的遗产规划公司的工作。

从某种角度来看,这种重组可能是一件好事——让父母在一个认为抚养孩子是个人责任而不是社会责任的体系中工作。远程和混合职位比疫情之前更加丰富——一项盖洛普公司的二月民意调查发现,54%的可以在家工作的工作者仍然至少有一部分时间在家工作,另外27%仍然完全远程工作——父母比以前有更多选择,包括更多的兼职工作。“我们正处于一个巨大重组的开端,”斯劳特说。

事实上,大流行的经历让一些公司——即使是那些希望员工回到办公室的公司——更好地理解了有照顾责任的员工需要什么。例如,当微软在2022年春天召回员工时,威廉姆斯告诉她的经理她不会离开科罗拉多。“我说,‘看,如果你让我回到办公室,我就得离开,’”她说。威廉姆斯的经理,也是一位母亲,给了她永久豁免。几个月前,她不得不飞到微软位于华盛顿的总部,把儿子留给一个朋友照顾了五天。但如果她能在其他时间更多地陪伴儿子,那么离开一周的工作是值得的。“我有一个事业和一个生活,我觉得以前是不可能的,”她说。“这让我对公司更忠诚,这是肯定的。”

从另一个角度来看,这种重新调整可能会导致女性退出某些高薪工作和行业,实际上加深了母性惩罚。每位*《商业周刊》*采访的女性,她们为了全职或部分远程工作而辞去现场工作都会减薪;她们放弃的金额从每年5000美元到一半的薪水不等。对于已婚女性来说,她们和丈夫的收入差距扩大了。例如,惠普自离开YouTube以来就没有找新工作。(“说实话,我丈夫在私募股权公司工作,”她说。“他赚的钱比我多得多。”)圣地亚哥的努佐最近被房地产规划公司解雇,但她说她只会面试其他远程职位,尽管她知道这会限制她的选择。“我过去会说,‘哦,我的事业很重要,我想为谷歌这样的公司工作,’”她说。“现在我会说,‘不,我还好。我不想要一切。我也想要我的孩子。’”

并非每位女性的离职都是自愿的。上周,这位通用汽车公司的员工表示,她收到人力资源部门的通知,称她没有遵守远程办公政策;除非她立即改变习惯,否则将在七月被解雇。这位员工表示,她每周出席了规定的三天,但并非总是待满整个工作日。有时候,她会在中午回家接孩子放学并参加下午的会议(仍然是线上的)。其他时候,会发生一些意外情况。“上周,我女儿的幼儿园打电话来说她在操场上被打了,我需要去接她,”她说。一周后,她的女儿发生了意外,需要新的内裤和裤子。这位员工离开工作地点,把它们送到了她那里。“我不是因为固执或懒惰才拒绝去办公室。我在努力,”她说。“我负担不起辞职或被解雇。但你想让我怎么办,不给我女儿带来干净的内衣裤吗?”(通用汽车没有回应员工的指控。)

Lizz 下定决心保住自己的职位,但并不容易。在疫情期间,她丈夫的工作调回了纽约。他们在新泽西郊区购买了一栋房子,她又生了第三个孩子。然后去年冬天,她所在的软件公司实施了远程办公政策,要求她每周三天往返曼哈顿共计三小时。在通勤的日子里,她几乎看不到孩子;她的幼儿和婴儿在她回家后就立刻睡觉了。在通勤日的前一天晚上,Lizz 说,她为一切顺利进行而担心到几乎无法入睡。“我不知道这是焦虑还是什么,”她说。“但我只睡了大约四个小时。”

Lizz喜欢她的工作,对不得不再次搁置自己的职业生涯感到愤慨。但是有了三个孩子,似乎总是有紧急情况或最后一分钟的时间表变更。她还没有连续三天进入办公室。“我尝试过,”她说。“我每周都带着我要做到的想法,但生活就是这样,我无法让它实现。”她的老板的上司曾与她谈过需要更多时间在办公室的问题。她认为自己不会因为RTO而失去工作——她还没有受到正式的训斥——但她知道这是一种可能性。“如果他们因为这个原因解雇我,我可以接受,”她说。“这反映了他们的企业文化,而不是我是否擅长工作。”

Ellen花了一段时间才弄清楚如何离开亚马逊。她和丈夫的工资相对相等,他们的抵押贷款和儿童护理每月仅花费他们3500美元。他们还想要第二个孩子。Ellen需要另一份工作,虽然奥斯汀有几家科技公司,但许多公司都有类似亚马逊的RTO要求。她和丈夫谈得越多,他们就越意识到他们需要更广泛的社会支持。

Ellen在通勤到WeWork空间仅四个月后就辞去了亚马逊的工作。她,她的丈夫和儿子搬到印第安纳州,离家更近。她的丈夫说服了他的雇主,也是一家科技公司,让他可以永久远程办公。Ellen说她为了在印第安纳州的一家小型家族公司工作,减少了大约4万美元的薪水。

她大部分时间都是亲自工作,但他们搬到的城市不到奥斯汀的三分之一大小;她的新通勤从来不会超过半小时。她可以随时在家工作。儿童护理更便宜,她的妈妈也在身边帮忙。“从表面上看,你可能会说我在职业上退步了,”她说。“但我尽量不这样看。”阅读下一篇: 企业女性的进步受到反对觉醒的冲击