前喇沙书院校长谈其在香港的任期 | 南华早报

Annemarie Evans

我出生于1942年,在爱尔兰西部的一个小农场。我们很穷;没有厕所,没有电。我们确实有动物,牛和猪,火鸡和母鸡,但生活拮据,因为我们是一个大家庭。有12个孩子,我是第12个。我们卖牛奶和鸡蛋。那是一个叫斯纳格伯勒的村庄,靠近梅奥郡的卡斯尔巴。卡斯尔巴是郡城,那里有一所拉萨尔学校,我就是在那上的学。六年级时,一位(天主教拉萨尔会的)招募者进来问:“你们想加入兄弟会吗?”我举了手。那是70年前的开始。我最年长的哥哥托马斯也加入了拉萨尔兄弟会。

我出生于1942年,在爱尔兰西部的一个小农场。我们很穷;没有厕所,没有电。我们确实有动物,牛和猪,火鸡和母鸡,但生活拮据,因为我们是一个大家庭。有12个孩子,我是第12个。我们卖牛奶和鸡蛋。那是一个叫斯纳格伯勒的村庄,靠近梅奥郡的卡斯尔巴。卡斯尔巴是郡城,那里有一所拉萨尔学校,我就是在那上的学。六年级时,一位(天主教拉萨尔会的)招募者进来问:“你们想加入兄弟会吗?”我举了手。那是70年前的开始。我最年长的哥哥托马斯也加入了拉萨尔兄弟会。

1958-59年,帕特里克兄弟在爱尔兰莱伊郡卡斯尔敦的见习期团体。照片:由帕特里克兄弟提供

1958-59年,帕特里克兄弟在爱尔兰莱伊郡卡斯尔敦的见习期团体。照片:由帕特里克兄弟提供

我母亲不得不去买睡衣、鞋子和足球靴;我真的很想要那些。除了四年级时康莱斯兄弟组织镇上的街道联赛,我们没有足球。那当然是盖尔式足球。我被送到科克郡的马洛,去了兄弟会管理的地方,然后去了莱伊郡准备O-level考试。然后我们必须进行一年的灵修培养。那很艰难。有很多祈祷,很多教堂活动,还有很多体力劳动,因为他们有大片土地。有很多沉默。

1977年,帕特里克修士(左)、嘉诺撒圣心书院校长玛丽亚修女与香港大学的G.J.格兰特一同出席圣若瑟书院的地理展览会。图片来源:南华早报档案

1977年,帕特里克修士(左)、嘉诺撒圣心书院校长玛丽亚修女与香港大学的G.J.格兰特一同出席圣若瑟书院的地理展览会。图片来源:南华早报档案

喇沙会的一切都关乎教育。(喇沙修士会,正式名称为基督教学校兄弟会,1680年成立于法国,是一个致力于教育事业的天主教修会。)因此我们的使命本质上是教育年轻人,以期未来社会能因此变得更美好。对我而言,这是世界上最崇高的职业。我们与年轻人朝夕相处,他们的朝气也让我们的心智永葆青春。那是在初修期,有人问我们:“有人想去远东吗?“我立刻举起了手。我们先去了英格兰,在那里完成了高级水平考试和师范学院的培训。在伯克郡金特伯里村的美丽乡间度过了两年时光,随后又在曼彻斯特郊外米德尔顿的兄弟会师范学院进修了三年。那是60年代初,我们中有些人就是在那里爱上了曼联队,因为当时队中有许多传奇球员。1963、64年那会儿,有博比·查尔顿、丹尼斯·劳、乔治·贝斯特这些巨星。我们偶尔获准去老特拉福德球场看球。那时几乎从没见他们输过,不像现在经常失利。

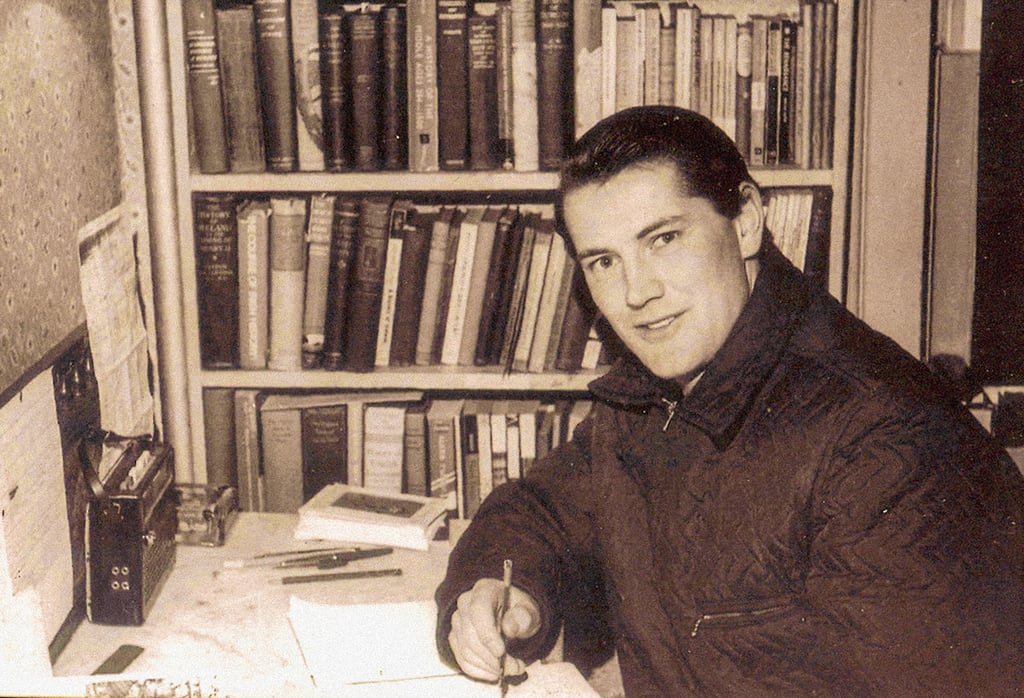

帕特里克兄弟1960年代末在都柏林大学学院求学时的照片。图片来源:帕特里克兄弟提供

帕特里克兄弟1960年代末在都柏林大学学院求学时的照片。图片来源:帕特里克兄弟提供

1964年,我们两人被选派至香港。我的首个任教点是圣若瑟书院。1967年,我从位于肯尼迪路的学院天台俯瞰希尔顿酒店十字路口,将暴乱现场尽收眼底。我还清楚看到学生们举着毛泽东的《毛主席语录》高呼口号游行上山的场景。我执教四年,教授英语、宗教研究和体育。之后与爱尔兰的家人度假归来,被派往都柏林大学学院攻读欧洲文学与历史。大学时光美好难忘,我也染上吸烟等恶习——当时人人吸烟,难以想象喝吉尼斯黑啤时不抽烟的场景。不过后来我都戒掉了。我们还被派往孤儿院或少年犯教养所帮忙,因为这些机构由我们管理。在北爱尔兰期间,恰逢1969年北爱尔兰骚乱,时局艰难但学校仍坚持运营。70年代初大学毕业时,我回到圣若瑟书院继续任教。后来校长调任新界中学,我便被"明升暗降”(1974年出任圣若瑟书院校长)。校友们至今仍津津乐道当年如何从狮子山、钻石山、深水埗等寮屋区考入本校,以及这如何彻底改变了他们的人生。我们的学生构成多元,既有中产子弟,也不乏家境优渥者。

帕特里克兄弟(右)与他的长兄托马斯。帕特里克兄弟是12个兄弟姐妹中最小的一个。照片:由帕特里克兄弟提供

帕特里克兄弟(右)与他的长兄托马斯。帕特里克兄弟是12个兄弟姐妹中最小的一个。照片:由帕特里克兄弟提供

担任校长12年。我在寻找继任者,最终在1986年找到了,托马斯·法维尔兄弟。他现在已经去世了。之后我有了一个绝妙的主意,在香港中文大学学习了18个月的粤语。我的性格?相当适应力强且有耐心。我不喜欢任何形式的痛苦、愤怒或暴力。我想我是平和的,我喜欢幽默。我喜欢阅读和写作,还有我的书(蒂尔尼也是一位出版作家)。我写诗和一页纸的故事。