尽管成本高昂,但引人注目的音乐厅仍具有持久的魅力 - 彭博社

bloomberg

2020年,悉尼歌剧院的一名工人站在屋顶上。经过漫长的翻新,这座标志性建筑今年庆祝其50周年纪念。

2020年,悉尼歌剧院的一名工人站在屋顶上。经过漫长的翻新,这座标志性建筑今年庆祝其50周年纪念。

摄影师:David Gray/AFP via Getty Images

纽约爱乐乐团的新家于1962年开放,这是一个乐观、现代设计,旨在吸引对音乐渴望的中产阶级(他们迷恋具有魅力且适合电视的音乐总监伦纳德·伯恩斯坦),并巩固该市作为文化之都的地位。

由Max Abramovitz设计,外部由锥形白色石灰岩柱包裹的玻璃笼,是庞大的新林肯中心艺术综合体的前卫场馆。

但是,这个空间立即面临着建筑和音响上的缺陷。就在其开幕几个月后,改造工作开始了 — 并持续了几十年。最新版本是由多伦多建筑师Diamond Schmitt设计的,耗资惊人的5.5亿美元,于2022年10月重新开放,其礼堂被重新包裹在波浪状木板中。

纽约爱乐乐团于2022年9月19日在纽约林肯中心的翻修后的大卫·盖芬音乐厅排练。摄影师:Angela Weiss/AFP via Getty Images这是林肯中心和爱乐乐团的总裁兼首席执行官黛博拉·博达的一次大胆赌注,但并非前所未有:纠正现在被称为大卫·盖芬音乐厅的昂贵运动与激发了非凡奉献精神的音乐厅的历史一致,这表明了具有相对较小和专业观众的机构如何对城市身份产生如此巨大的影响。

纽约爱乐乐团于2022年9月19日在纽约林肯中心的翻修后的大卫·盖芬音乐厅排练。摄影师:Angela Weiss/AFP via Getty Images这是林肯中心和爱乐乐团的总裁兼首席执行官黛博拉·博达的一次大胆赌注,但并非前所未有:纠正现在被称为大卫·盖芬音乐厅的昂贵运动与激发了非凡奉献精神的音乐厅的历史一致,这表明了具有相对较小和专业观众的机构如何对城市身份产生如此巨大的影响。

修复爱乐音乐厅薄弱而遥远的声音的努力始于一群声学专家的游行,他们移动声音反射器,重新配置了下垂的镀金包围的楼座,更换了天花板,并在侧墙上应用了大型椭圆形凸起。1976年,建筑师菲利普·约翰逊和著名声学家西里尔·哈里斯重新设计了整个建筑,将当时被称为艾弗瑞·费舍尔音乐厅的建筑改造成了一个类似于19世纪最伟大音乐厅之一的矩形“鞋盒”形式。

声音变得更好了,但音乐厅现在感觉冷冷的,设计并没有优雅地老去。在21世纪初,随着纽约爱乐乐团填满艾弗瑞·费舍尔音乐厅的2738个座位的次数减少,考虑了第二次重大的建筑干预。在从传媒大亨大卫·盖芬那里获得1亿美元的领头捐款并聘请博达之后,这次最新的全面改造才开始进行。

观众们抢购门票,评论家们 热情 — 虽然谨慎,因为过去的修复最初受到了评论家们的赞美,直到随着时间的推移,买家的后悔感逐渐显现。

在过去的几个世纪里,用于举办音乐会、歌剧和舞蹈表演的市政建筑对城市文化至关重要。巴黎在1875年建造了带有与将观众引导到座位的编排一样多仪式感的加尔尼宫。20世纪初的美国场馆,如波士顿交响音乐厅和克利夫兰的塞弗伦斯音乐厅,成为了城市中定义音乐和建筑的机构。在婴儿潮时代,像林肯中心和肯尼迪中心这样的豪华战后文化综合体成为了被视为重要的中产阶级追求的舞台。

这些天,这种文化基础设施的地位已经不再那么崇高,专门场所的现场古典音乐运作在一个缩小的生态系统中运行。虽然后疫情时代的古典音乐观众开始回归,但许多城市的交响乐团在努力填满座位并维持他们的员工和设施。

2017年开幕的汉堡爱乐音乐厅因其设计和音响效果而备受赞誉。图片:Iwan Baan/Herzog & de Meuron然而,一个引人注目的音乐厅的吸引力仍然不减:近几十年来,像弗兰克·盖瑞、让·努维尔和圣地亚哥·卡拉特拉瓦这样的超级建筑师为交响乐团设计了雄心勃勃的演出空间,超越预算和建设时间表,追求突破常规的标志性结构。

2017年开幕的汉堡爱乐音乐厅因其设计和音响效果而备受赞誉。图片:Iwan Baan/Herzog & de Meuron然而,一个引人注目的音乐厅的吸引力仍然不减:近几十年来,像弗兰克·盖瑞、让·努维尔和圣地亚哥·卡拉特拉瓦这样的超级建筑师为交响乐团设计了雄心勃勃的演出空间,超越预算和建设时间表,追求突破常规的标志性结构。

理想化的建筑并不总是会产生糟糕的音响效果,但特别是从20世纪50年代到70年代的时代,产生了更多有缺陷的实验。在最好的情况下,建筑的音响元素可以让音乐在无法通过电子手段实现的方式中绽放并环绕听众。如果建筑物增强了场合感,观众会更加热情地回应。心理声学——声音感知的心理学——可能是一个场馆最终成功的重要因素。

华丽的景观可以帮助拯救次级的声音。我称之为悉尼歌剧院效应。那个由重叠的、像帆船一样的壳构成的著名建筑是一个漫长、颇具争议且代价高昂的16年设计和建造过程的产物;当它最终在1973年开放时,音乐家和观众们一致认为音乐厅本身的声音最多也就是平平无奇。但建筑看起来如此惊人,以至于它繁荣起来,成为一个国家的象征和世界上最受欢迎的地方之一。今年是它50周年纪念,刚刚完成了一项耗资近3亿澳元(约2亿美元)的10年翻新工程。

悉尼巩固了这样一个观念,即宏伟的政治和建筑抱负——有人会说是傲慢——可能值得花费比会计师们所能容忍的更多的资金。其中一些设施最终对它们的城市和国家产生了深远影响。以下是一些成功和警示性的故事。

悉尼:一个标志性史诗般的传奇

新南威尔士州州长约翰·约瑟夫·卡希尔在1955年接受了英国作曲家、悉尼交响乐团指挥尤金·古森斯的计划,计划是建造一个音乐厅、歌剧院和室内乐音乐厅。卡希尔将其视为政府的巅峰成就,一个象征悉尼自信的重要公共工程。

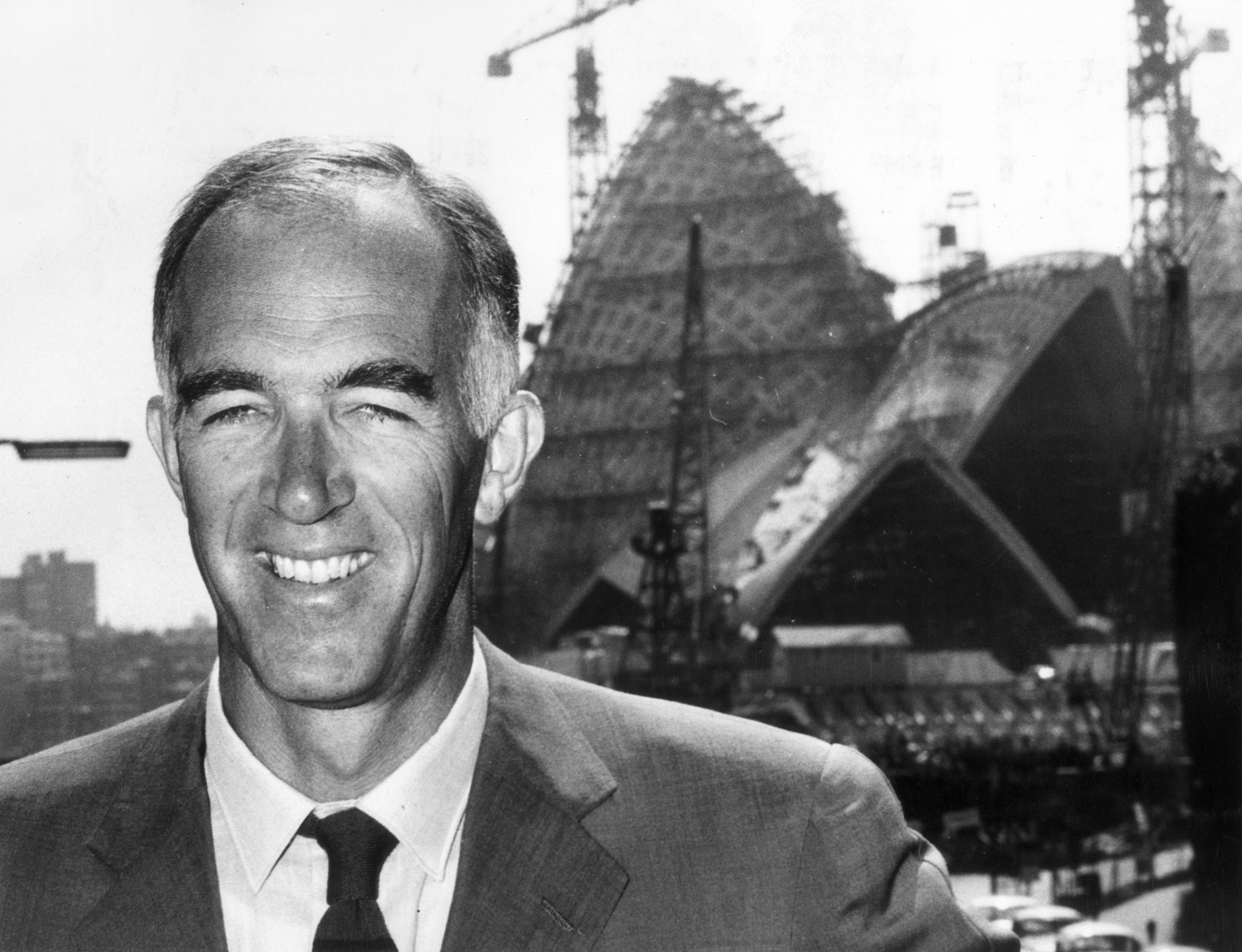

38岁的丹麦建筑师约恩·乌兹翁在1957年赢得了该项目的国际竞赛,他之前从未设计过演出大厅,也从未踏足澳大利亚。他提出了一个由两排排列在一起的波浪状壳构成的计划,看起来像是漂浮在悉尼港贝内隆角的一个巨大阶梯平台上,从城市的许多地方都能看到它。

但是在每个建设阶段都出现了困难,这些困难归因于乌兹恩大胆的设计和建筑师对实现建筑、工程和观众体验的诗意统一的执着。

丹麦建筑师约恩·乌兹恩在20世纪60年代中期悉尼歌剧院建设期间。摄影师:Keystone/Hulton Archive via Getty Images一旦瓷砖外壳安装完毕,乌兹恩似乎即将完成内部的创新声学解决方案,这是他多年来一直在努力解决的问题。带有条纹的胶合板横梁将在观众头顶上形成温和的曲线,远离舞台。受到他在一部12世纪中国建筑著作中发现的木质框架系统的启发,每根横梁都被切割和定位到将反射的声音的方向和强度。尽管这个系统很优雅,乌兹恩还是会不断地画出新的版本,因为外壳没有足够的容积来容纳他同意在大厅提供的座位数量。

丹麦建筑师约恩·乌兹恩在20世纪60年代中期悉尼歌剧院建设期间。摄影师:Keystone/Hulton Archive via Getty Images一旦瓷砖外壳安装完毕,乌兹恩似乎即将完成内部的创新声学解决方案,这是他多年来一直在努力解决的问题。带有条纹的胶合板横梁将在观众头顶上形成温和的曲线,远离舞台。受到他在一部12世纪中国建筑著作中发现的木质框架系统的启发,每根横梁都被切割和定位到将反射的声音的方向和强度。尽管这个系统很优雅,乌兹恩还是会不断地画出新的版本,因为外壳没有足够的容积来容纳他同意在大厅提供的座位数量。

在这个过程中进行了九年,看不到尽头,一个新政府介入,决心将项目完成并控制不断增长的成本。乌兹恩要么离开了,要么被解雇了,这取决于你相信谁。他被迫将尚未解决的计划移交给由政府建筑师彼得·霍尔领导的新团队。

1966年4月,乌兹恩飞回丹麦,以为他们会叫他回去。但再也没有任何邀请。

霍尔团队屡遭失败,但歌剧院最终于1973年开幕,立即成为全球轰动,吸引了数百万游客。(乌松于2008年去世,从未回来看他完成的杰作。)

然而,在内部,一切并不顺利:表演者抨击了场馆的音响效果。

建筑历史学家维多利亚·纽豪斯说:“那是一场灾难”,她曾走访世界各地的音乐厅,撰写了书籍*《场地与声音:新歌剧院和音乐厅的建筑与音响》*。指挥家埃多·德·瓦特将声音比作“停车场”。到1999年,悉尼交响乐团的成员威胁要抵制,如果不做些什么。

悉尼歌剧院翻新后的音乐厅舞台。摄影师:莉莎·玛丽·威廉斯/盖蒂图片亚太悉尼歌剧院领导层花了更多年的时间寻找一种改善音乐厅的方法,而不需要进行昂贵的侵入性手术。来自慕尼黑的Müller-BBM公司的声学顾问被聘请安装电子增强设备,改变了拥挤的管弦乐队坑,以便音乐家们不会彼此聋掉。Müller-BBM的尤尔根·莱因霍尔德说:“我们无法通过自然的声学手段修复音乐厅。”

悉尼歌剧院翻新后的音乐厅舞台。摄影师:莉莎·玛丽·威廉斯/盖蒂图片亚太悉尼歌剧院领导层花了更多年的时间寻找一种改善音乐厅的方法,而不需要进行昂贵的侵入性手术。来自慕尼黑的Müller-BBM公司的声学顾问被聘请安装电子增强设备,改变了拥挤的管弦乐队坑,以便音乐家们不会彼此聋掉。Müller-BBM的尤尔根·莱因霍尔德说:“我们无法通过自然的声学手段修复音乐厅。”

歌剧舞台以澳大利亚超级女高音乔安·萨瑟兰的名字命名,于2017年重新开放。

音乐厅问题较少,但根据墨尔本ARM公司首席建筑师安德鲁·海恩的说法,审计厅的建筑几乎没有可见的改动:彼得·霍尔的设计虽然长期备受诟病,但已被认定具有文化遗产保护的价值。它于2022年重新开放 经过1.5亿美元的悄悄改动后。

两个空间在声学上可能永远不会被视为世界级,但这座建筑如此传奇,以至于各种艺术家都争相在那里演出。“悉尼歌剧院是澳大利亚的家,”海恩说。“它不仅仅是为了交响乐团。它还接待学校团体、国葬和TED演讲。适应这些不同模式正是我们的要求。”

柏林:让观众沉浸其中

在20世纪90年代中期访问柏林时,我惊讶地发现一群人正步行穿过当时仍然分隔东西柏林的荒凉无人区。他们徒步从东部的家中走到柏林爱乐乐团,这座建于1963年的音乐厅旨在展示民主文化对东柏林共产主义统治者的优越性。

1963年10月,柏林爱乐乐团排练贝多芬的第九交响曲,这是新音乐厅正式开幕前的晚上。图片:Konrad Giehr/picture alliance via Getty Images建筑设计被当地建筑师汉斯·沙朗在同一年赢得的设计竞赛中获奖,而乌兹翁在1957年赢得了悉尼。外部是一种不太受欢迎的金色金属混搭,上升到一个类似帐篷的扇形屋顶,反映了内部音乐厅的壮观特质,屋顶扇形成为声音扩散的凸面。沙朗放弃了历史性音乐厅的舞台和经典的长方形形状,将舞台放置在房间中间附近,周围是陡峭的角度座位层;他将这种配置描述为“在山谷的基底处可以找到被上升的葡萄园包围的乐团。”

1963年10月,柏林爱乐乐团排练贝多芬的第九交响曲,这是新音乐厅正式开幕前的晚上。图片:Konrad Giehr/picture alliance via Getty Images建筑设计被当地建筑师汉斯·沙朗在同一年赢得的设计竞赛中获奖,而乌兹翁在1957年赢得了悉尼。外部是一种不太受欢迎的金色金属混搭,上升到一个类似帐篷的扇形屋顶,反映了内部音乐厅的壮观特质,屋顶扇形成为声音扩散的凸面。沙朗放弃了历史性音乐厅的舞台和经典的长方形形状,将舞台放置在房间中间附近,周围是陡峭的角度座位层;他将这种配置描述为“在山谷的基底处可以找到被上升的葡萄园包围的乐团。”

为了调整空间的声音,建筑师与声学顾问洛塔·克雷默(最初认为沙罗恩是疯子)合作。克雷默研究了如何配置天花板形状和座位阶梯的前部,这些是选择性吸收、反射和扩散音响的主要元素。 (从乐器到听众的直线传播的声音只是大多数人听到的一小部分。)结果证明非常成功:音乐会观众赞赏了高质量的声音和沉浸式体验,使所有2200名观众与音乐家和彼此之间的亲密和令人兴奋的距离。

由建筑师汉·沙罗恩设计的柏林爱乐乐团音乐厅被证明具有极高的影响力。摄影师:肖恩·加利普/盖蒂图片社欧洲在冷战最高潮时期,柏林爱乐乐团音乐厅开幕,就在柏林墙的视线范围内,它具有一定的宣传价值。但它的秘密武器始终在内部:沙罗恩开创的“葡萄园”布局成为20世纪最具影响力的音乐厅设计。

由建筑师汉·沙罗恩设计的柏林爱乐乐团音乐厅被证明具有极高的影响力。摄影师:肖恩·加利普/盖蒂图片社欧洲在冷战最高潮时期,柏林爱乐乐团音乐厅开幕,就在柏林墙的视线范围内,它具有一定的宣传价值。但它的秘密武器始终在内部:沙罗恩开创的“葡萄园”布局成为20世纪最具影响力的音乐厅设计。

洛杉矶:从受辱到胜利

1988年,弗兰克·O·盖瑞被选为华特·迪士尼音乐厅的建筑师,引起了一些怀疑。当时,盖瑞以使用原始工业材料而闻名,如波纹金属、胶合板和链环围栏(尽管这些材料在迪士尼音乐厅中并未出现)。音乐厅以家庭娱乐大亨的名字命名,这要归功于他的遗孀莉莲捐赠的5000万美元,这笔款项推动了项目的启动。

Gehry 和 Philharmonic 对 Scharoun 的柏林音乐厅情有独钟,并聘请了擅长葡萄园式布局的 Nagata Acoustics。

来自 Nagata Acoustics 的声学家 Yasuhisa Toyota 在 2003 年的迪士尼音乐厅媒体巡回和新闻发布会上为摄影师摆姿势。摄影师:Hector Mata/AFP via Getty Images洛杉矶县决定增加酒店和演奏厅,后来又取消,Gehry 顽强地进行重新设计。1991 年,城市被全国电视转播的种族动荡所震撼,慈善捐赠减缓,因为市中心一座光彩夺目的音乐厅似乎不适合一个受伤的大都市。后来,北里奇地震造成数十亿美元的损失,淹没了承包商,招标价格飙升。筹款陷入困境,项目陷入停滞。

来自 Nagata Acoustics 的声学家 Yasuhisa Toyota 在 2003 年的迪士尼音乐厅媒体巡回和新闻发布会上为摄影师摆姿势。摄影师:Hector Mata/AFP via Getty Images洛杉矶县决定增加酒店和演奏厅,后来又取消,Gehry 顽强地进行重新设计。1991 年,城市被全国电视转播的种族动荡所震撼,慈善捐赠减缓,因为市中心一座光彩夺目的音乐厅似乎不适合一个受伤的大都市。后来,北里奇地震造成数十亿美元的损失,淹没了承包商,招标价格飙升。筹款陷入困境,项目陷入停滞。

尽管 Gehry 在 1989 年获得普利兹克奖,但他发现自己成了家乡的受害者, 被著名慈善家 Eli Broad 要求让位, 就像 Utzon 在悉尼被搁置一样。

但 Gehry 不愿接受这样的命运,他在 1998 年以钛曲线在古根海姆比尔巴奥的全球胜利重燃了对项目的信心,该项目在 Deborah Borda 的领导下重新振作起来(后来同样是移居纽约以完成 Geffen 的 Borda)。华特迪士尼音乐厅最终于 2003 年 10 月 4 日开幕,四个高耸的楔形大堂体积向上展开,外部由包含礼堂的矩形箱体中的闪亮不锈钢组成。带状金属叶片将其包裹,留下玻璃墙的间隙,让内部聚集空间沐浴在折射的日光中。

项目错过了1992年5月的最初开放截止日期 —— 晚了11年。

2022年洛杉矶市中心的华特·迪士尼音乐厅。自1992年开放以来,该建筑帮助推动了附近的发展潮。摄影师:彭冠/Bloomberg但迪士尼音乐厅最终超出了所有人的期望。公众喜爱这座建筑,而道格拉斯冷杉木酒厂大厅的亲密感和音质也赢得了音乐评论家的好评。与其他城市的音乐场馆一样,它也成为了 经济发展的推动力。

2022年洛杉矶市中心的华特·迪士尼音乐厅。自1992年开放以来,该建筑帮助推动了附近的发展潮。摄影师:彭冠/Bloomberg但迪士尼音乐厅最终超出了所有人的期望。公众喜爱这座建筑,而道格拉斯冷杉木酒厂大厅的亲密感和音质也赢得了音乐评论家的好评。与其他城市的音乐场馆一样,它也成为了 经济发展的推动力。

“迪士尼音乐厅在使市中心焕发活力方面起到了转变性作用,”历史学家纽豪斯说。它促使该市开发了一个附近的公园,该公园沿着邦克山的坡度通往历史悠久的市中心,那里的艺术家和画廊正在翻新旧建筑。伊莱·布罗德会在迪士尼旁边的一座建筑中建造一个博物馆,用来展示他的当代艺术收藏品,从而将该地区巩固为一个文化中心。

在埃萨·佩卡·萨洛宁和随后的古斯塔沃·杜达梅尔的领导下,洛杉矶爱乐乐团也经历了复兴,进入了美国顶级交响乐团的行列。杜达梅尔推动成立了洛杉矶青年交响乐团,灵感来自委内瑞拉的“艺术体系”,该网络向处于危险中的青少年介绍音乐训练,包括杜达梅尔本人。评论家扎卡里·沃尔夫在2017年的 New York Times 中称赞洛杉矶爱乐乐团为“美国最重要的交响乐团。毋庸置疑。”

汉堡和巴黎:创新的赞歌

在最新一波葡萄园风格音乐厅中最壮观的之一是汉堡的爱尔布菲尔哈蒙尼大厅,由总部位于巴塞尔的建筑师赫尔佐格和德梅隆设计。它于2017年1月正式开放,成为哈芬城市(市中心的新扩展区)的最耀眼之处。

伴随其发展的超支和延误的长篇故事应该不足为奇:这座建筑复杂的2100座音乐厅建在一座现有的砖仓库之上,夹在两座塔楼之间,一座包含酒店,另一座包含公寓。它看起来像一座装满气泡窗户的彩虹堡垒,准备启航,其“船头”指向下游通往波罗的海的易北河。扇贝状的屋顶唤起了海浪的形象(偶尔还会举办表演)。

由赫尔佐格和德梅隆公司设计的汉堡爱尔布菲尔哈蒙尼大厅,坐落在这座城市的滨江1960年代仓库之上。照片:Iwan Baan/赫尔佐格和德梅隆在巴黎,当2006年宣布新的巴黎爱乐音乐厅项目时,评论家们预测观众永远不会放弃位于市中心第八区的1920年代音乐厅普莱尔音乐厅,转而前往位于东北方向的拉维莱特公园的新巴黎爱乐音乐厅。法国最著名的建筑师让·努维尔赢得了设计新音乐厅的竞赛;覆盖着闪亮斑驳金属,它看起来像一架坠毁在拉维莱特公园的飞碟。

由赫尔佐格和德梅隆公司设计的汉堡爱尔布菲尔哈蒙尼大厅,坐落在这座城市的滨江1960年代仓库之上。照片:Iwan Baan/赫尔佐格和德梅隆在巴黎,当2006年宣布新的巴黎爱乐音乐厅项目时,评论家们预测观众永远不会放弃位于市中心第八区的1920年代音乐厅普莱尔音乐厅,转而前往位于东北方向的拉维莱特公园的新巴黎爱乐音乐厅。法国最著名的建筑师让·努维尔赢得了设计新音乐厅的竞赛;覆盖着闪亮斑驳金属,它看起来像一架坠毁在拉维莱特公园的飞碟。

随着建设接近尾声,几年的延误和一些元素被削减以减少庞大的成本,努维尔要求——但未成功——推迟开幕,以便音乐厅能够得到适当的完成。更糟糕的是,在2015年开幕前几天, 恐怖分子闯入讽刺报纸《查理周刊》后,谋杀了12人。《查理周刊》。但是,开幕活动并没有引起愤怒,而是致力于屠杀受害者,通过音乐、建筑和人们抛开恐惧聚集在一起,团结了观众,达到了宣泄的效果。 (努维尔 没有出席。)

像许多现代音乐厅一样,让·努维尔的金属外皮的巴黎音乐厅克服了一个麻烦的建设过程。摄影师:Lily Franey/Gamma-Rapho via Getty Images音乐家和观众都对葡萄园式座位层次如何融合成令人眼花缭乱的建筑活力感到高兴。一些包厢几乎脱离了后墙——这是新西兰声音顾问马歇尔·戴的创新计划的一部分,增强了声音的包围感。

像许多现代音乐厅一样,让·努维尔的金属外皮的巴黎音乐厅克服了一个麻烦的建设过程。摄影师:Lily Franey/Gamma-Rapho via Getty Images音乐家和观众都对葡萄园式座位层次如何融合成令人眼花缭乱的建筑活力感到高兴。一些包厢几乎脱离了后墙——这是新西兰声音顾问马歇尔·戴的创新计划的一部分,增强了声音的包围感。

尽管它们的发展曾一波三折,但巴黎和汉堡的音乐厅都受到了广泛赞誉,证明设计壮观和音质可以共存:管弦乐团争相在两地演出,音乐会门票售罄(战胜了巴黎的怀疑论者),游客蜂拥至公共空间。

中国:民族自豪的舞台

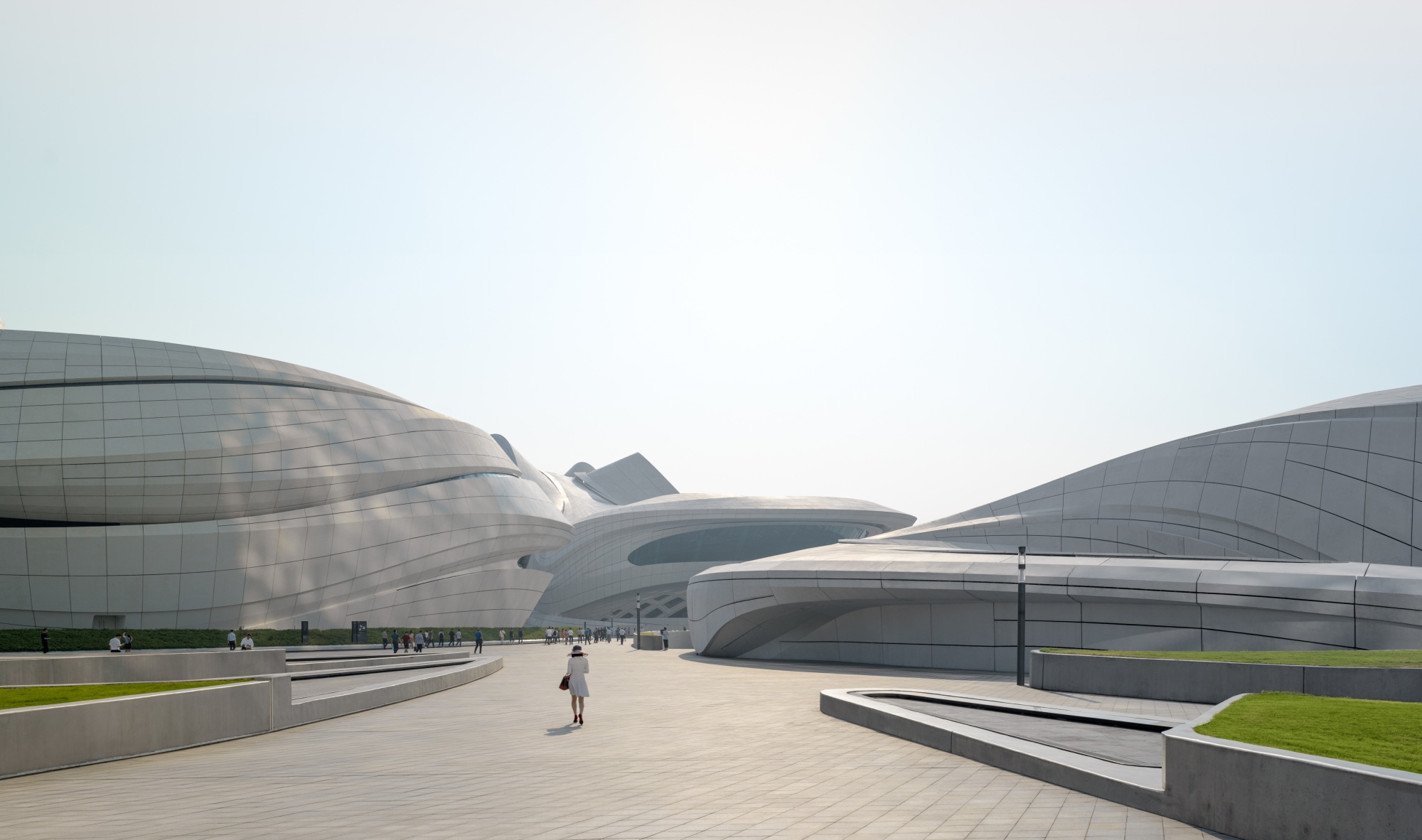

自21世纪初以来,根据亚洲、欧洲和美国表演艺术专业人士的顾问Joanna Lee的说法,中国在全国各地建造了约70座“大剧院”——这些多功能场馆综合体的灵感来自林肯中心和肯尼迪中心。她表示,这些大剧院在政府的财政支持下以惊人的速度建成,这是为了展示文化的“软实力”,各个城市竞相打造越来越具有建筑壮丽的场馆。

在这些新文化展示中最引人注目的是位于湖南省的长沙梅溪湖文化艺术中心,该中心集合了当代艺术博物馆、多功能厅和1800座剧院,坐落在湖泊和河流之间。这座由总部位于伦敦的扎哈·哈迪德建筑事务所设计的综合体于2019年开放。

长沙梅溪湖国际文化艺术中心由扎哈·哈迪德建筑事务所设计,是中国各城市兴建的一波表演艺术综合体中的一部分。摄影师:Virgile Bertrand其优美的广场和路径在看似巨大的扇贝壳状结构之间蜿蜒穿行。大堂的天花板高高拱起,弯曲交错的桥梁在上方交叉。舞台剧院被连续弯曲的墙壁包围,模糊成像扭曲的绳索捆绑在一起的阳台前部,形状像是断裂的海浪。

长沙梅溪湖国际文化艺术中心由扎哈·哈迪德建筑事务所设计,是中国各城市兴建的一波表演艺术综合体中的一部分。摄影师:Virgile Bertrand其优美的广场和路径在看似巨大的扇贝壳状结构之间蜿蜒穿行。大堂的天花板高高拱起,弯曲交错的桥梁在上方交叉。舞台剧院被连续弯曲的墙壁包围,模糊成像扭曲的绳索捆绑在一起的阳台前部,形状像是断裂的海浪。

在某种意义上,中国的这些空间将欧洲音乐厅的历史概念作为一个自觉壮丽的场所来加强当地和国家的自豪感。全球最近建造的场馆的设计师们必须考虑的不仅是表演体验,还有这些结构如何使自己成为承办它们的社区不可或缺的一部分。

这个过程可能正在纽约进行,那里焕发活力的盖芬音乐厅帮助吸引了超级指挥家古斯塔沃·杜达梅尔从洛杉矶到纽约指挥纽约爱乐乐团。在那里,他计划建立一个青少年教育项目,沿用他在洛杉矶推出的那个项目。

当为实现这些珍贵项目所需的资源以牺牲更紧急需求为代价时,总会存在一种紧张关系。解决这个问题并不容易,但一个又一个城市似乎已经决定,这些建筑的好处不仅仅局限于包厢座位。詹姆斯·S·拉塞尔(James S. Russell)是一位关注建筑和城市增长与变化的记者和顾问。他著有《敏捷城市:在气候变化时代建设幸福与财富》。