著名减肥计划Camp Shane的史诗级继任戏剧 - 彭博社

David Gauvey Herbert

插图:贾斯汀·梅兹为彭博商业周刊绘制在纽约卡茨基尔山脉,就在17号州道旁边,有一扇大门,两边是图腾柱。门外是连绵的绿色小山、破旧的小屋、一排公用电话亭,以及一个关于这里曾经经营的夏令营的线索:一块餐厅标志牌上讽刺性地标有麦当劳的金拱门。

插图:贾斯汀·梅兹为彭博商业周刊绘制在纽约卡茨基尔山脉,就在17号州道旁边,有一扇大门,两边是图腾柱。门外是连绵的绿色小山、破旧的小屋、一排公用电话亭,以及一个关于这里曾经经营的夏令营的线索:一块餐厅标志牌上讽刺性地标有麦当劳的金拱门。

直到今年夏天突然关闭,Shane营是美国历史最悠久的儿童减肥营。从1968年到2019年,成千上万的孩子从纽约州沙利文县的这42英亩土地上前往这里,当时该营地搬迁。他们一起减肥,通常会重新增重,然后再次回来减掉所有的重量。时尚饮食和健身狂潮来来去去,但Shane一直如一。在鼎盛时期,它接待了500多名营员,其中包括名人的子女,并为其所有者每年带来200万美元的净收入。它启发了1995年的迪士尼电影 《重量级》,并被BBC和MTV 纪录片所报道。

Shane营前址外的图腾柱。摄影师:贾恩·拉瓦莱特为彭博商业周刊拍摄大卫·艾滕伯格是Shane营的长期所有者。现年74岁的他一直保持身材匀称,控制自己的卡路里摄入量很低。今年三月,他开着他的樱桃红色奔驰车前往怀特普兰斯,在午餐时接受采访,点了炒鸡蛋和全麦吐司。他一边吃一边思考着现代家长的强势和他最近在机场Subway看到的暴饮暴食。尽管疫情肆虐,他仍决心在今年夏天开营。 但为什么?为什么不早点退休呢?“这不再是关于钱的问题了,”他说。“一开始是为了钱。”

Shane营前址外的图腾柱。摄影师:贾恩·拉瓦莱特为彭博商业周刊拍摄大卫·艾滕伯格是Shane营的长期所有者。现年74岁的他一直保持身材匀称,控制自己的卡路里摄入量很低。今年三月,他开着他的樱桃红色奔驰车前往怀特普兰斯,在午餐时接受采访,点了炒鸡蛋和全麦吐司。他一边吃一边思考着现代家长的强势和他最近在机场Subway看到的暴饮暴食。尽管疫情肆虐,他仍决心在今年夏天开营。 但为什么?为什么不早点退休呢?“这不再是关于钱的问题了,”他说。“一开始是为了钱。”

一个赚钱的企业会招来敌人,而Camp Shane已经造成了很多。校友们对他们经历的剥夺感到痛苦,有些人现在声称受到了更严重的虐待。竞争对手窃取了商业机密并挖走了露营者。但最激烈的敌对关系是在Ettenberg家族成员之间产生的,他们进行了一场持续数十年的纷争,其中包括据称偷走孙子的野生动物园纪念品、激烈的诉讼、涉嫌纵火企图、驱逐另一个孙子、一次失败的成人礼、可能是IRS的举报导致重罪逃税定罪、遗弃遗产,以及设立了一个数百万美元基金会,其受益人包括一个提供辅助猴子的慈善机构。

在午餐时,大卫给人的印象是一个满足于自己劳动成果的人。他咯咯地笑着谈论他的国际旅行——65次以上,回忆起他赚取的数百万美元以及他声称拒绝的更多数百万美元。但当他回顾Camp Shane时,他经常以“我们”开始句子,然后改为“我”。露营地的关键——所有戏剧、阴谋和背叛的推动力——就在于这个口误。Shane一直是一个为那些觉得自己没有达到父母期望的孩子而设立的地方。因此,从大卫的母亲开始是合适的。

Selma Ettenberg内心渴望。她是三个孩子中的中间一个,1923年出生在布鲁克林,父母是犹太移民。她聪明漂亮,黑发黑眼。但她的哥哥上了大学,而Selma没有。她的母亲似乎不喜欢她。

1982年,大卫、欧文和塞尔玛·艾滕伯格。摄影师:来源:吉布·戴维斯塞尔玛结婚后成为了三个孩子的母亲:莱斯利、大卫和黛安娜。和她的丈夫欧文一起住在海洋公园社区,欧文是一个心地善良的软弱者,塞尔玛对聪明、瘦和英俊的大卫很严厉。她决定不像对待她的哥哥那样宠爱他。“她做得过头了,”艾滕伯格家最大的孩子莱斯利·温伯格说。大卫曾在他的衣柜里挂了一张小牌子,上面写着:“比任何人都更讨厌我的母亲。”

1982年,大卫、欧文和塞尔玛·艾滕伯格。摄影师:来源:吉布·戴维斯塞尔玛结婚后成为了三个孩子的母亲:莱斯利、大卫和黛安娜。和她的丈夫欧文一起住在海洋公园社区,欧文是一个心地善良的软弱者,塞尔玛对聪明、瘦和英俊的大卫很严厉。她决定不像对待她的哥哥那样宠爱他。“她做得过头了,”艾滕伯格家最大的孩子莱斯利·温伯格说。大卫曾在他的衣柜里挂了一张小牌子,上面写着:“比任何人都更讨厌我的母亲。”

上世纪60年代中期,大卫还是个十几岁的少年时,塞尔玛在纽约北部一个减肥夏令营担任夏令营主任。她自己小时候也曾为体重问题而苦恼,15岁时体重达到200磅,后来凭借意志力减肥成功。她给营员们吃小牛肉和生蔬菜,建议她们慢慢咀嚼,禁止晚上5点后进食。

她注意到,每天晚上,女孩们会把头发盘起来,聊男孩。“她们被挫败到了饥饿的状态,”她后来对一名报纸记者回忆道。

这是一个证明自己价值的机会。塞尔玛将开办自己的夏令营,但有所不同:它将是男女同校的。她问了两个女孩的想法。

“你为什么想和胖男孩一起去夏令营?”一个问道。

“胖男孩总比没有男孩好,”另一个回答道。“而且,也许他们会变瘦。”

当时,猫斯基尔度假村行业正在衰落,红菜头腰带酒店纷纷关闭。但新的企业家正在涌入,1968年,塞尔玛和欧文凑足了他们的积蓄,在苏利文县以5万美元的破旧小屋殖民地做了首付。

当Selma向家人展示这片树木繁茂的乐园时,她的母亲惊叹道“美丽”——Yiddish语中的“美丽”。营地将被命名为Shane。

星星在头顶闪烁,放映机上放映着一部电影,而Alan Pfeffer却没有看到。他正忙着躲在毯子下,迎来他的初吻,绕过第一道障碍,向第二道障碍冲去。在草坡周围,到处都是其他兴奋的情侣。“来吧,”他想。“还能有比这更好的吗?”

那是1971年,Pfeffer以14岁的年龄来到Shane,身高5英尺4英寸,腰围44英寸。他和其他“胖乎乎的犹太男孩”一起被称重,然后光着上身被拍照后就被放飞自由了。在布鲁克林的家里,他的父母经营着一家糖果店,是一个持续的诱惑。那时只有5%的美国儿童被认为是肥胖的,而Pfeffer第一次被周围看起来像他的孩子包围着。

在早期,Selma向家长收取大约1000美元,为期七周。她的饮食计划很简单:每天摄入1400卡路里,进行大量锻炼,并设置了一道12英尺高的围栏,以防止孩子们偷偷离开寻找食物。那里有游泳、射箭、足球,对于调皮的孩子,还有Selma亲自带领的3英里晨间徒步旅行。餐厅坐落在一个陡峭的山坡底部;前营员回忆起他们在用餐后爬上山坡时的呻吟声。(几十年来营地生活的细节基于对60多名前营员、辅导员和家长的采访,并已得到多个来源的证实,除非另有说明。)

露营地的报纸广告。浪漫在这里绽放。塞尔玛派出了一个“调情巡逻队”,由手持手电筒的辅导员组成,但实际上,露营者之间的勾搭不是问题,而是一个卖点。“我们感觉自己变得更苗条、更英俊了,”菲弗回忆道。“这一切都在我们眼前发生。”他第一个夏天减掉了38磅。他还在一棵树下吻了另一个女孩露丝·费舍尔。如今,他们已经结婚40年了。

露营地的报纸广告。浪漫在这里绽放。塞尔玛派出了一个“调情巡逻队”,由手持手电筒的辅导员组成,但实际上,露营者之间的勾搭不是问题,而是一个卖点。“我们感觉自己变得更苗条、更英俊了,”菲弗回忆道。“这一切都在我们眼前发生。”他第一个夏天减掉了38磅。他还在一棵树下吻了另一个女孩露丝·费舍尔。如今,他们已经结婚40年了。

在全国范围内,对于肥胖儿童的态度很直接:你胖是你自己的错。露营者对这种不赞成的态度采取了应对措施,偷偷溜进树林吃野生黑莓,或者偷偷带进弗雷霍夫的巧克力曲奇饼干。富有同情心的辅导员偷偷地把外卖扔过露营地的围栏。孩子们用歌曲来美化自己的困境,以 一位恋爱中的青少年 的曲调:

每次我减掉一磅我的胖心脏就会打转我只想变得苗条看到我的骨头而不是皮肤每个夜晚我向星星徒劳地祈祷为什么我必须成为肥胖的露营地肥孩子?

到了20世纪70年代初,每个夏天有175名儿童参加。塞尔玛进行了广泛的营销,在全国各地刊登报纸广告,广告中有一个露营者侧身站立,咧嘴笑着拉扯着现在滑稽地过大的腰带。她在美国各地穿梭,见家长,做媒体露面。由此产生的报道可能是毫不留情的。“没有人喜欢一个胖孩子,”1972年一篇纽约 每日新闻 的标题写道。“她的目标是让一个进入露营地时看起来像一个‘球状物’的孩子变成一个人类,”两年后,一位底特律自由新闻的记者写道。

塞尔玛的商业计划具有一种优雅之美。莱斯利说:“我的母亲,做不出一顿像样的饭菜,却靠不给孩子们吃饭赚了一大笔钱。” 塞尔玛报告称,男孩和女孩分别在七周内平均减重35磅和25磅。在接孩子的那天,有时父母们会直接走过自己的孩子,然后一认出他们就泪流满面。“我的父母现在爱我了,”一个男孩告诉记者。“他们不再欺负我了。” 但是Camp Shane本质上是一个速成减肥营,孩子们常常在感恩节前又重新长回体重。到了次年六月,许多人又回来减肥。

在20多岁和30多岁的时候,塞尔玛让她的孩子们在夏天来帮忙。莱斯利拒绝了,但大卫在办公室工作,黛安娜在厨房工作。大卫沉默和和蔼,黑发浓密,留着一把浓密的胡子。女营员们觉得他看起来像游泳运动员马克·斯皮茨,对他倾心。

当时,大卫在一个在三州地区演出的乐队里,周末喜欢去酒吧。后来塞尔玛让他放下音乐,全职加入家族企业。“我很难过,”他回忆说。但他按照指示去做,并开始全年为他的母亲工作。

在纽约州利伯蒂附近的快餐店,曾经是Camp Shane的所在地。摄影师:Shane Lavalette for Bloomberg Businessweek1979年,Shane为夏令营收费1475美元,拥有近200名营员。按通货膨胀调整,这相当于每年大约100万美元。但塞尔玛对自己新获得的财富显得矛盾。她拥有一辆梅赛德斯,但大多数时候开着雪佛兰。她买了昂贵的珠宝,但在营地周围穿着朴素。

在纽约州利伯蒂附近的快餐店,曾经是Camp Shane的所在地。摄影师:Shane Lavalette for Bloomberg Businessweek1979年,Shane为夏令营收费1475美元,拥有近200名营员。按通货膨胀调整,这相当于每年大约100万美元。但塞尔玛对自己新获得的财富显得矛盾。她拥有一辆梅赛德斯,但大多数时候开着雪佛兰。她买了昂贵的珠宝,但在营地周围穿着朴素。

塞尔玛在苏利文县也开始声名鹊起,她对已经被夏季酒店毁灭的承包商们施加压力。“人们拍她的马屁,因为她是大宗物品的买家,” 保罗·卡索夫斯基说,他的父亲曾经向她销售油漆和地毯。“她真的是你想见到的最糟糕的女人,但在她所做的事情上却非常出色。"(卡索夫斯基的父亲在欧文去世后与塞尔玛约会。)

辅导员,营地的主要开支,也成为了削减成本的目标。塞尔玛总是将他们的工资后期加载,以季末奖金的形式发放,许多前雇员表示,大约在这个时候,她开始了一个新的传统:随着八月的临近,她解雇了她不喜欢的辅导员,从而不必支付他们的奖金。“你是个百万富翁,还要从大学生那里偷吗?” 1977年至1982年的一个夏令营者,1985年和1989年的一名辅导员戴夫·谢尔曼问道。“为了750美元?荒谬。” 当塞尔玛解雇谢尔曼并且他拒绝在没有向朋友道别的情况下离开时,他说,她打电话给警察,让他因为擅自闯入而被逮捕。(后来指控被撤销。)

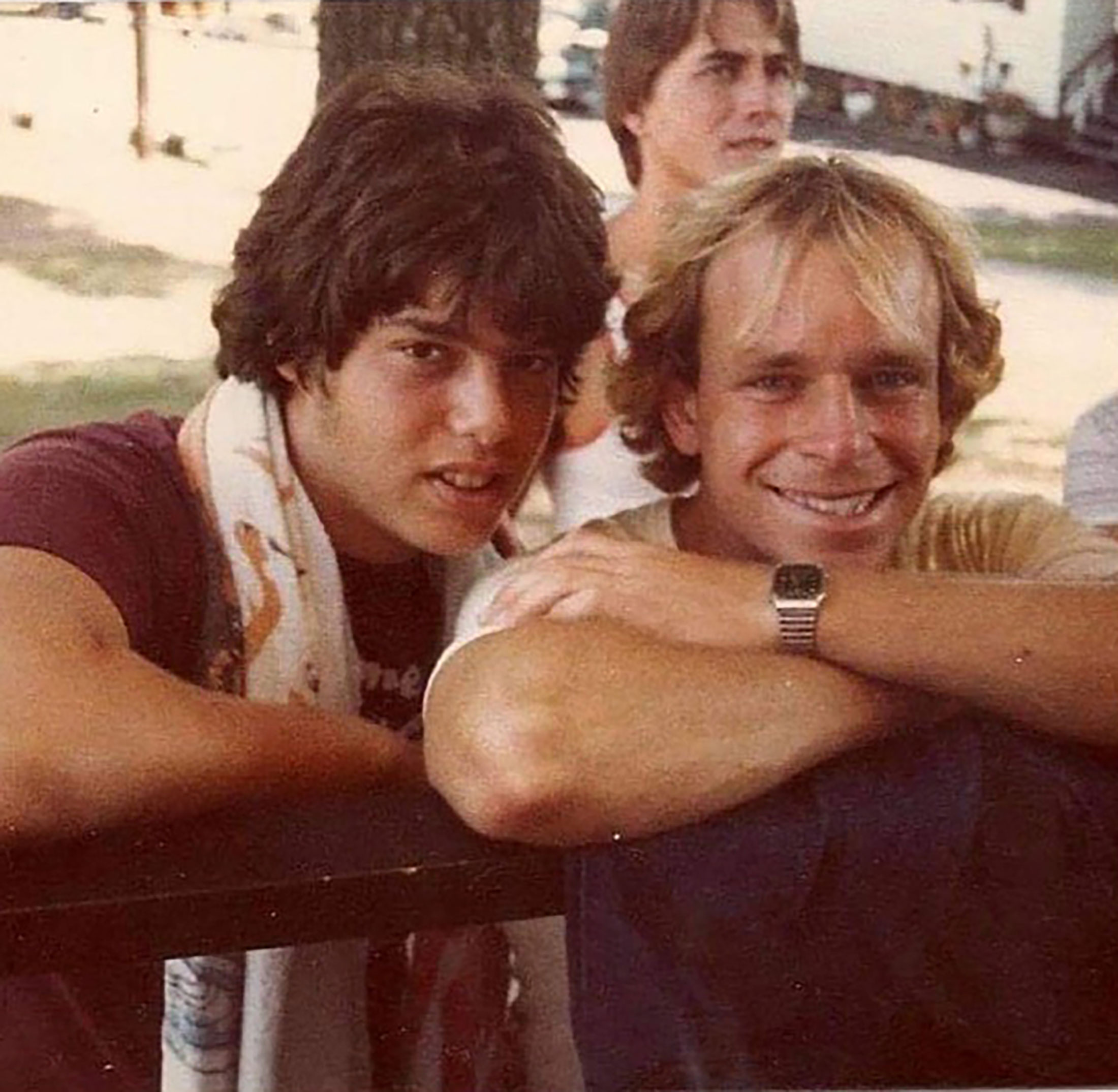

大卫·谢尔曼(左)。来源:大卫·谢尔曼尽管她有缺点,但许多孩子仍然很崇拜塞尔玛。他们能感觉到她真心热爱经营一个好的夏令营。她举办特别节目,邀请魔术师、催眠师和哈林环球飞人表演。她和欧文会发起即兴的全营水战。塞尔玛甚至让受宠的女孩给她做指甲。

大卫·谢尔曼(左)。来源:大卫·谢尔曼尽管她有缺点,但许多孩子仍然很崇拜塞尔玛。他们能感觉到她真心热爱经营一个好的夏令营。她举办特别节目,邀请魔术师、催眠师和哈林环球飞人表演。她和欧文会发起即兴的全营水战。塞尔玛甚至让受宠的女孩给她做指甲。

尽管如此,她清楚地表明了谁才是老板。“你不要惹她”,1977年开始连续三个夏天担任露营者和辅导员的马克·坦纳说。“她不会忍受任何废话。”20世纪80年代中期的一首特别刺耳的露营歌曲让孩子们开始反抗:

有个贱人管着这个营地她的名字叫Selma。S-E-L-M-AS-E-L-M-AS-E-L-M-A她的名字叫Selma。

1982年,大卫成为了营地主任,他的母亲让他辛苦工作。当季节结束时,她和欧文会飞往他们在佛罗里达州博卡拉顿的新公寓,把他们的儿子留在冬季的阴郁中辛苦工作。“那是,‘大卫,那个白痴’”,莱斯利谈到她母亲的态度说。“我爱孩子们”,Selma曾对她说。“别人的孩子。”

为了让大卫和黛安娜守规矩,Selma拿着他们最终拥有这家生意的前景来诱惑他们。1987年,黛安娜生了一个儿子。根据莱斯利和大卫的说法,Selma对她女儿的注意力现在会分散感到愤怒,于是她解雇了黛安娜并切断了她的医疗保险。大卫留在了营地,导致两兄妹之间产生了持久的裂痕。(黛安娜没有回应多次要求评论。)

“她想比她的孩子更优秀”,莱斯利谈到Selma说。“她无法忍受我们自己能够成功。”

到了1988年,美国儿童肥胖率从20世纪70年代初翻了一番,达到了10%。这个国家也经历了一段饮食和运动狂热的时期,抛弃了饱和脂肪和胆固醇,拥抱了SlimFast和NutraSweet,并穿上了紧身运动服与简·方达一起做家庭视频有氧运动。 Camp Shane的客户开始转变,更富裕的父母加入了中产阶级的行列,为他们孩子被认为有的体重问题每周花费500美元。歌手史蒂文·泰勒和迈克尔·波尔顿以及超模伊曼都送他们的女儿来这里。在探望日,一些家长把车钥匙扔给辅导员,就像他们是代客停车员一样。大麻不再是违禁药物的首选:Selma告诉记者,一些营员带着安非他明、安定剂和利尿剂来到这里。

Shane对孩子们面临的心理健康问题表示关注,举行了说唱会话,并进行了角色扮演练习,用纸板比萨片来练习应对食堂恶霸,根据1990年播出的BBC纪录片。一些营员显然感到痛苦。“人们在街上看着你,就像你来自另一个星球一样,”一名14岁的孩子在镜头前哭泣着说。“就好像你只存在是让正常人有东西可以嘲笑一样。”这个教训似乎被一些英国评论员忽略了——一位电视评论家称这些孩子为“原始的麦比斯”。

性对于任何青少年来说都是一个棘手的问题,在Shane营地可能尤为棘手。除了孩子们之间的无辜会面外,一名男辅导员还带领男孩们向女孩营地的一侧做骨盆推进动作,成年辅导员经常与未成年营员发生关系,根据这一时期的半打营员。

过度进食仍然是辅导员们最密切监视的恶习。卡路里仍然受到严格限制,但现在补充了人工甜味剂,后来的研究发现实际上增加了食欲。救生员将罐装健怡饮料扔进泳池,诱使犹豫不决的游泳者下水。

1987年在该营地拍摄的Melissa Norden的前后照片。来源:Melissa Norden营地生活中弥漫着的稀缺感会在孩子们一瞥到主餐厅旁边的“狂吃房”时加深。为了节省工资,Selma长期以来一直使用就业服务从欧洲招募辅导员。许多人瘦弱,不适合忍受饥饿饮食,因此营地为他们设立了一个私人盛宴。当房门打开时,饥饿的孩子们可以偷看到瘦弱的辅导员狼吞虎咽地吃花生酱和果酱三明治。达到目标体重的营员有时被允许去那里吃饭作为奖励。“狂吃房就像飞机头等舱一样,”曾在80年代中期连续三个夏天参加该营地的Melissa Norden说。“它培养了一种非常奇怪的动态。”

1987年在该营地拍摄的Melissa Norden的前后照片。来源:Melissa Norden营地生活中弥漫着的稀缺感会在孩子们一瞥到主餐厅旁边的“狂吃房”时加深。为了节省工资,Selma长期以来一直使用就业服务从欧洲招募辅导员。许多人瘦弱,不适合忍受饥饿饮食,因此营地为他们设立了一个私人盛宴。当房门打开时,饥饿的孩子们可以偷看到瘦弱的辅导员狼吞虎咽地吃花生酱和果酱三明治。达到目标体重的营员有时被允许去那里吃饭作为奖励。“狂吃房就像飞机头等舱一样,”曾在80年代中期连续三个夏天参加该营地的Melissa Norden说。“它培养了一种非常奇怪的动态。”

为了丰富他们的饮食,露营者们变得富有创造力。在电影之夜即将到来时,他们可以期待一小份无盐爆米花,孩子们涌向保健室,抱怨嗓子疼,希望得到盐来漱口。然后他们把盐撒在爆米花上。偶尔走私的饼干变成了一个正规的黑市。当供应短缺时,一根Snickers巧克力棒的价格可能高达25美元。孩子们请外面的朋友寄带糖果的杂志,以躲避检查邮件中的违禁品的工作人员。前辅导员迪恩·莫里斯回忆起富裕的露营者贿赂他的工人阶级同事,其中一次事件中,一个孩子用他的Air Jordans换了Butterfingers巧克力棒。

马克·罗森伯格在1988年到达Camp Shane时才12岁,他回忆起在“小男孩胸部”和饥饿中的痛苦。他为感到父母抛弃了他而苦恼。他说:“这是我一生中最糟糕的夏天。”但他也记得在一次露营到华盛顿特区的旅行中,用祖母给的20美元资助了一次自动售货机袭击。罗森伯格和其他男孩们在一家酒店房间里等待,侦察员悄悄进入大厅,一个接一个地回来,拿着可乐罐、M&M巧克力豆、花生酱饼干和其他美食。

如今,他说,他在脑海中慢动作回放那一刻:“12个胖乎乎的孩子,当可乐罐弹开,雾气升腾,那首哈利路亚的歌曲响起时,欢呼雀跃。”他将这个记忆排在他的婚礼和三个孩子出生之后。

1987年,大卫开始与年轻美丽的公司律师Ziporah Janowski约会。那一年,他也与父母进行了对抗。他告诉他们,他放弃了其他工作机会来参加夏令营。即使黛安娜被排挤出去,大卫回忆说,他担心父母去世后,两个兄弟姐妹都会继承夏令营。如果Selma和Irving希望他继续工作,他告诉他们,他们需要给他股份,并在十年内转让控股权。他已经成为夏令营运营中不可或缺的人,他们同意了他的条件。

Ettenberg家族中甚至最年幼的成员也在与族长斗争。根据Lesley和另一位家庭成员的说法,1989年,Selma带着一个孙子去非洲旅行。“我坐头等舱你不介意吧?”Selma在登机时问他。“我背不好。”他的机票是经济舱的。旅行结束后,Selma拿走了孙子购买的纪念品并送给了她的朋友。

1990年Shane的纳税申报显示利润为26万美元。在后来的一起民事诉讼中,大卫声称Selma在这个时候混合了夏令营和个人资金,挪用了10万美元用于翻修她在Ferndale的家,并使用夏令营资金支付家庭取暖费和法律费用。(可获得的法庭记录没有显示她对这些指控的回应。)

在一份宣誓书中,大卫写道,他的母亲告诉他她宁愿“让夏令营倒闭也不卖给我”

大卫开始担心Selma会食言他们之前的协议。他说,她还要求他和Ziporah全年搬到Ferndale居住。当他们拒绝时,Selma“发飙了”。接下来发生了什么存在争议。大卫说,1991年春天,他的母亲派警长驱逐他、Ziporah和他们一岁的儿子离开他们在夏令营营地的房子。但在后来的诉讼中,Selma声称在那年4月夏令营开始前的关键招聘窗口期间,大卫宣布他当场辞职。

无论是什么引发了爆炸,塞尔玛和欧文起诉,试图使早前的协议无效。根据法庭文件,大卫随后利用他的少数股东身份申请解散Camp Shane。一位法官准备将该营地置于接管之下,大卫和他的父母勉强同意进行所有权转让谈判。“我当时感到非常沮丧,”大卫谈到当时的感受时说。“她想从我这里得到的钱太多了。”最终,他同意以120万美元购买该营地。

塞尔玛很快开始犹豫不定,并提起民事诉讼阻止该销售。她表示自己感到被法官逼迫出售,而且出售价格太低,以至于她可以挽救Camp Shane。她聘请了一位来自Sullivan County以外的新律师罗伯特·希尔珀特,希尔珀特表示,她对当地律师受到大卫操纵感到多疑。塞尔玛在一份书面声明中写道,她和欧文从营地的银行账户中支取了287,500美元,并未给大卫任何钱,而他却将超过100,000美元转入自己的账户,导致工资支票被退票。

大卫在1992年提交的一份书面声明中写道,塞尔玛告诉他她宁愿“让该营地破产也不愿将其卖给我。”他恳求父亲制止她,但欧文,现在患有膀胱癌并且一直支持塞尔玛,甚至在她与子女的争执中也支持她,拒绝了。“最终,”大卫说,“我更受到他的伤害。”

一位法官很快维持了销售协议,大卫成为了该营地的所有者。塞尔玛和欧文继续住在街对面。莱斯利回忆说,在1994年欧文去世前,他向她倾诉。“你母亲有问题,”欧文说。

埃滕伯格家族在Camp Shane手册上。几十年来,Camp Shane以“这不仅仅是一个地方…它是一种感觉”的口号来推销自己。那种感觉——一种混合了友情、青涩的爱情、逃避和接受的感觉——确实很特别。如此特别,以至于即使没有进行重大资本改进,招生人数也在增加。健身房破旧不堪。地板板条之间充满了死虫。热水在几次淋浴后就用完了。但这些都不重要。

埃滕伯格家族在Camp Shane手册上。几十年来,Camp Shane以“这不仅仅是一个地方…它是一种感觉”的口号来推销自己。那种感觉——一种混合了友情、青涩的爱情、逃避和接受的感觉——确实很特别。如此特别,以至于即使没有进行重大资本改进,招生人数也在增加。健身房破旧不堪。地板板条之间充满了死虫。热水在几次淋浴后就用完了。但这些都不重要。

玛莎·博舒克一直喜欢《公主新娘》中的一幕,安德烈·巨人接住了坠落的罗宾·怀特。1994年,15岁的她体重接近300磅,在Shane遇到了一个男孩,他可以像拿着芭芭拉公主一样把她抱起来。博舒克记得坐在他旁边看电影时心动不已。“在我去之前,我真的以为自己是个胖乎乎的家伙,”她说。“我意识到可能有一些因素导致了这种情况,而这些因素可能超出了我的控制,其他人也有同样的感受。”

在美国各地,儿童肥胖率仍在攀升,到本十年末将达到14%。但一部分富裕的营员比以往任何时候都要瘦。他们的婴儿潮父母可能对形象过分在意,或者渴望把孩子的问题转嫁给陌生人,或者两者兼而有之。用餐时,一名护士拿着装有普罗赛克、利他林和其他药物的塑料杯四处走动。父母为孩子减肥每减一磅就给钱,或者承诺给他们视频游戏和购物狂欢。

为了管理增长,大卫提拔了西蒙·格林伍德,一个在营地工作了几年的英国人,任命他为营地主任。根据珍妮弗·维德尔的说法,她是一位在莎恩营地担任营员、辅导员和项目主任超过二十年的人,格林伍德“流血流汗地支持橙色和黑色”——这是营地的官方颜色。(格林伍德拒绝就本文发表评论,并未回复有关具体事件的电子邮件。)

营地在媒体上吹嘘说,他们拒绝了一些家庭——这是对他们高标准的证明。但当时的助理主任史蒂文·兰茨伯格记得,大卫经常想要接纳更多的孩子,而格林伍德总是回答“大卫,你不能这样做。” 兰茨伯格说,老板的回应总是一样的:“让他们报名。”

大卫不记得有过这样的对话,他说他总是遵循州的指导方针。尽管如此,自1995年起,餐厅开始分批提供餐食,到1995年,莎恩已经有400名孩子。

在对面的流放地,塞尔玛·埃滕伯格看着她的儿子茁壮成长。他买了一辆宝马Z3敞篷车,并和齐波拉和他们的儿子女儿一起在欧洲度假。对莱斯利来说,看起来好像塞尔玛最大的恐惧成真了。“如果他成功了,那么她就没有做到其他人做不到的事情,”莱斯利说。“他的成功贬低了她。”

塞尔玛发动了战争。莱斯利和大卫说,在探望日,当家长们像往常一样停在路边时,她会打电话给警察让他们开罚单。大卫说,当报名名单从办公室失踪时,它们最终出现在一家竞争的减肥营地,一位曾在另一家营地工作的前莎恩辅导员告诉他,塞尔玛是幕后推手。

当1995年烟雾报警器引起消防部门前往Selma家时,促使警察询问她,莱斯利开始相信Selma试图用报纸和胶片底片作为引火物来纵火,希望诬陷大卫。事后,Selma在给莱斯利的长子扎卡里的信中说,警察的询问是例行公事,那天晚上她不在家。她还要求他不要把她看作是一个漫画人物。“把我当作你的祖母,”她写道,“而不是大卫编造出来的某种生物。”

那年七月,纽约州卫生部收到了一封匿名信,信中自称是一位担心的Camp Shane孩子的母亲。写信人抱怨拥挤和食物质量差,还声称一个12岁的女孩被一个厨房雇员的儿子强奸,称:“请请在我们的孩子受伤之前谴责这个夏令营。”这封信异常详细,引用了招生人数、铺位面积和卫生检查日期。大卫和莱斯利怀疑这封信是某位特定母亲写的。

1996年,Selma在曼哈顿上西区购买了一间公寓,让她的孙女艾米莉住在那里,支付了艾米莉回忆中的低于市场租金的费用。两年后,当艾米莉带着未来的岳父母参加感恩节晚餐,而她的祖母没有被邀请时,Selma给她写了一封尖刻的深夜电子邮件。“你一直在利用我,总是找借口,”她说。“好吧,艾米莉,在未来你可以让你的朋友付你的房租和给你买礼物。…这是一封告别信。我不希望你给我打电话或写信。”不久,楼管员在艾米莉的门下塞了一张驱逐通知。后来,当Selma没有被邀请参加家庭活动时,她还是出现了;2000年,她闯入了黛安娜儿子杰克的成人礼。

大卫和Camp Shane继续表现良好。2000年,他报告个人收入为849,662美元。但大约在那一年,他说,两名穿西装的男子出现在营地。这本身并不奇怪——律师偶尔会过来处理监护权或子女抚养问题。“我们能找个安静的地方吗?”其中一名男子问道。大卫带他们去了餐厅,他们开始询问营地的财务状况。几分钟后,大卫说,他意识到他们是进行调查的国税局特工,他需要一名律师。

不久之后,Harvey Weinberg,Lesley的丈夫,拿起电话打给了Selma。

“就这样了,”Lesley记得Harvey说。“我们再也不会和你说话了。”

“你相信我会做这样的事吗?”Selma问。

“是的。”

大卫和Lesley说他们相信Selma向国税局告密。这符合他们观察到的一种模式,即Selma利用对营地内部运作的了解对付她的儿子。

Paul Kasofsky记得他的父亲,那时正在和Selma约会,告诉他她吹嘘说她做了这件事。Lesley确信:“她绝对告了他。”

在她的遗嘱中,Selma写道:“由于我和我的家人知道的原因,我在这里没有为我的孩子们提供任何福利”

2002年,MTV纪录片系列True Life播出了一集在营地拍摄的剧集。营地的入学人数增加到500多名营员,每人支付多达6,400美元为期九周的费用。“营地真的以一种他们没有预料到的方式蓬勃发展,”当时担任辅导员的Jennifer Widder说。新的小屋建了起来。尽管国税局正在调查大卫,他说他开始每年净赚200万美元。

当校友们回到Ferndale进行访问时,有些人会穿过街道去向现年70多岁的Selma致敬。她生活中的许多人都看到了她的变化。“我经常和她交谈,我不喜欢她说话的样子,”她的财务顾问Mindy Beck说道。2002年,Beck与Selma的会计师Corey Levine以及20世纪70年代的露营者和辅导员Marc Tanner商议,后者现在从事金融工作,已经几年来一直在出售她的债券。他们帮助Selma搬到了她的Boca Raton公寓,靠近两个男人居住的地方,这样他们就可以照看她。

在Selma于2002年11月抵达佛罗里达后不久,她邀请了亲密的朋友和邻居Hattie Thum一起去超市购物。Selma撞车了,Thum死亡。Tanner说他随后拿走了她的钥匙。在短短几周内,Selma的世界缩小到了俯瞰世纪村人工湖的公寓。

2004年9月,随着IRS的调查结束,David认罪了重罪逃税。政府表示,他未报告通过将营地租给学校和教堂团体赚取的超过12万美元。这一罪行可能导致最多14个月的监禁。“天哪,”David说。“我当时非常害怕。”

但法官对他表示怜悯,称他认为Camp Shane是一个高尚的项目。他判处David四年缓刑和400小时社区服务,并还命令他支付近6万美元的赔偿金和费用,并在接下来的四年内向贫困儿童提供50个奖学金。这一定罪导致美国营地协会在随后的一年撤销了对Shane的认证,这是继2001年因“差评和检查结果不佳”而第二次这样做。

即便如此,这个夏令营引起了私募股权投资者的注意。 “问题少年”行业蓬勃发展,学校、夏令营和治疗中心共同赚取数十亿美元。 2006年底,贝恩资本(Bain Capital)的子公司CRC Health Group花了将近3亿美元收购了Aspen Education Group,后者经营野外疗法项目和寄宿学校。 大约在那个时候,大卫说,Aspen派了一名员工参加了Shane的开放日,并很快提出了一个提议,推销品牌夏令营在全国和国外,以及销售饮食书籍和预包装食品。 大卫说,这个提议最终达到了1000万美元,但他拒绝了。 “那是我意识到这个夏令营对我来说非常重要的时刻之一,”他说。(当时的CRC Health Group主席兼首席执行官Barry Karlin说,他对谈判有些模糊的记忆,但不记得谈判进展到这一步。)

大卫决定自己走向全国,租用大学和私立学校的宿舍空间,在亚利桑那州、加利福尼亚州、乔治亚州、德克萨斯州和威斯康星州设立卫星营地。 他说,这些地方是盈利的。 然而,挑战几乎立即出现。 那时已经是项目主任的维德尔记得在三个不同时区管理员工时遇到困难。 孩子们在与足球运动员和啦啦队员共享设施时也可能感到不舒服,这些人往往是在家里欺负他们的人。 结果证明,Camp Shane不仅是一种感觉,也是一个地方:纽约州的Ferndale。

2011年,Kelsey Snelling。来源:Kelsey Snelling2011年春天,Kelsey Snelling是纽约州北部伊萨卡学院的一名即将毕业的大四学生,当时她的姐姐建议她找一个有趣的暑期工作。Snelling对Camp Shane提供的低工资并不在意:11周550美元,另外还有食宿,275美元的旅行津贴和275美元的完成奖金。“这将是一个鼓舞人心的夏天,”她记得当时的想法。

2011年,Kelsey Snelling。来源:Kelsey Snelling2011年春天,Kelsey Snelling是纽约州北部伊萨卡学院的一名即将毕业的大四学生,当时她的姐姐建议她找一个有趣的暑期工作。Snelling对Camp Shane提供的低工资并不在意:11周550美元,另外还有食宿,275美元的旅行津贴和275美元的完成奖金。“这将是一个鼓舞人心的夏天,”她记得当时的想法。

但是,母营地开始出现衰退的迹象。当Snelling抵达Ferndale时,她发现那里一片狼藉。在开营日前,她擦桌子,扫地,清理一年前的垃圾。厕所堵塞,淋浴间没有帘子。搬进去的那天下雨,屋顶漏水。她的工作是负责艺术和手工活动,但她大部分时间都在安慰孩子们。有一天,在短短几个小时内,她发现一个女孩承认自己割伤了,另一个在浴室里呕吐,还安慰一个失去“只有”10磅体重的哭泣的营员。“这是无休止的,”Snelling说。

Shane仍然遵循着卡路里剥夺的制度,但食物本身通常是廉价的加工食品,比如法式吐司条,热狗和水牛城鸡比萨。“如果他们没有患上进食障碍,他们就会带着它们离开,”Snelling说。她自己也养成了暴饮暴食的习惯,把自己锁在小屋里大吃薯片,奥利奥饼干和燕麦棒,全部蘸着榛子酱。她把整个工资和更多的钱花在了额外的食物上。

两名前辅导员回忆说,当David出现在营地时,他会戴着小丑帽,面带微笑。根据当时的节目主任Amy Gerson的说法,第二年,一个男孩错过了回家的航班,然后恳求她用化名写积极的Yelp评论,因为男孩的父母发表了愤怒的报道后,他扣减了她的工资。另外,前辅导员Nelson Jancaterino说,David有时会要求他在附近的麦当劳写出色的评论,这样就无法追溯到Camp Shane的IP地址。(David表示他不记得男孩错过了航班,“我绝对不会扣减任何人的工资。”他还表示他绝不会“向任何人施加压力或付钱来写评论。”)

随着营地的解散,塞尔玛·埃滕伯格的健康状况在恶化。她仍然住在世纪村,由坦纳和莱文照顾。大卫和莱斯利多年未与她交谈。坦纳说,塞尔玛把他当作“孙子和好朋友”。他邀请她参加他儿子的成人礼。

2013年的尼尔森·詹卡特里诺(右四)。摄影师:来源:尼尔森·詹卡特里诺但坦纳说,痴呆症正在产生影响。塞尔玛曾经打电话给他抱怨她为拉里·金举办了一个生日派对,还有一千名客人现在不肯离开。为了安抚她,他换了锁并给了她新钥匙。

2013年的尼尔森·詹卡特里诺(右四)。摄影师:来源:尼尔森·詹卡特里诺但坦纳说,痴呆症正在产生影响。塞尔玛曾经打电话给他抱怨她为拉里·金举办了一个生日派对,还有一千名客人现在不肯离开。为了安抚她,他换了锁并给了她新钥匙。

他回忆说,有一天晚上,他去了塞尔玛的公寓。当他宣布即将离开时,她转过身说:“我爱你。”

塞尔玛的衰退持续下去,直到她停止进食。坦纳说,他建议医生不要给她安装喂管。她于2012年8月10日,享年88岁去世。

坦纳安排她被葬在纽约伊万旁边。葬礼只有少数人参加:坦纳、他的孩子、一名护士和她的财务顾问明迪·贝克。坦纳为她的墓碑写下了铭文:“一位忠诚的妻子——她用自己的方式做到了。”

塞尔玛的孩子们事后才得知她去世的消息。坦纳没有告诉他们,他说,考虑到彼此之间的积怨。“我觉得有点奇怪,”莱斯利说。“我很难过没有被告知。”

在她的遗嘱中,塞尔玛写道:“由于我和我的家人所知的原因,我没有在这里为我的孩子们提供任何福利。”她向阿米特儿童,一个受她的朋友哈蒂·萨姆喜爱的犹太慈善机构,捐赠了100万美元。塞尔玛将她剩下的大部分资产,超过760万美元,用于建立塞尔玛和伊万·埃滕伯格基金会。它将有两位执行董事,每年薪水10万美元:莱文和坦纳。

到了2014年,Camp Shane的入学人数正在减少。竞争对手不断改进他们的服务,吹嘘沙拉吧和闪亮的设施。许多当时的辅导员表示,维持Shane运营的唯一支撑是Greenwood,他担任该营地的主任将近20年。但是一些员工觉得Greenwood与David存在分歧,赛季结束后他被解雇了。(关于这些事件,David只说,“我们对他非常慷慨”,而Greenwood的离开“与营地无关”)

自从90年代初期以来,David就没有管理日常运营,但到了2015年,他重新掌管了营地。前辅导员Jancaterino回忆起他在那个夏天目睹的衰落是痛苦的。“这就像是看着你热爱的东西在你面前死去,”他说。十年前,他曾是一个营员,当时Shane挤满了孩子,他珍视这段经历。现在,三分之二的小屋空着。“这真是一团糟。”

那个夏天的某个时候,情况确实如此。Jancaterino说,由于营地两个污水系统泵中的一个已经坏了,一个欧洲营员插了一个设备到一个不匹配的插座里,结果烧坏了另一个泵。午餐后,Jancaterino回到他的小屋,看到污水从门口涌出。一个维修工人查看了混乱的情况,笑了。“我的一天结束了,”他说着就离开了。

1985年的Lauren Berger Franklin。摄影师:来源:Lauren Berger Franklin一些前员工表示,有重大心理健康问题的孩子数量也开始增加。2014年的助理主辅导员Lauren Berger Franklin,80年代的长期营员,记得有女孩从餐厅偷塑料刀割腿。有一次,她不得不用金属探测器搜查一个铺位,找到一名女营员拿着剪刀威胁辅导员。她两次不得不购买怀孕测试棒。(David不记得听说过Berger Franklin遇到的问题。他称污水事件是农村地区常见的“小事”,并表示后来花了大约40万美元建造了一个新的污水系统。)

1985年的Lauren Berger Franklin。摄影师:来源:Lauren Berger Franklin一些前员工表示,有重大心理健康问题的孩子数量也开始增加。2014年的助理主辅导员Lauren Berger Franklin,80年代的长期营员,记得有女孩从餐厅偷塑料刀割腿。有一次,她不得不用金属探测器搜查一个铺位,找到一名女营员拿着剪刀威胁辅导员。她两次不得不购买怀孕测试棒。(David不记得听说过Berger Franklin遇到的问题。他称污水事件是农村地区常见的“小事”,并表示后来花了大约40万美元建造了一个新的污水系统。)

2017年夏天,在乔治亚州富兰克林斯普林斯前哨发生了更为严重的问题。根据后来的民事诉讼,那里的工作人员向一名15岁的自闭症男孩的父母保证,这名男孩因为焦虑而不愿参加夜间露营,晚上会有一名辅导员在他的宿舍里。但据称,在男孩的第一个晚上,诉讼声称,宿舍里没有辅导员,一个体重比自闭症男孩重100磅的有行为问题的露营者强奸了这名男孩。他在整个夏天多次重复了这种侵害。受害者花了几个月的时间才能说出这些侵害;在他说出之后,这名体重更重的男孩承认了对儿童二级残忍的一项重罪。这起民事诉讼是由受害者的监护人针对大卫·艾滕伯格和沙恩营提起的,声称在侵害发生前,佐治亚州的员工曾警告大卫说该营地人手不足。大卫和沙恩营正在对抗这起诉讼;他表示自己当时不在乔治亚州,“当时没有被告知任何事情”。

即使魔法般的感觉逐渐消退,沙恩营本身仍然有价值。随着经济蓬勃发展,上州的土地需求增加,一群哈西德教投资者对弗恩代尔的财产提出了要约。2019年1月,大卫以637.5万美元的价格出售了他母亲半个世纪前花费5万美元购买的财产。尽管塞尔玛尽最大努力,他从她的遗产中赚了一大笔钱。

五月份,我给坦纳打电话询问塞尔玛和欧文·艾滕伯格基金会的事情。他说他对此一无所知。“一切都捐给慈善机构了,”他说。“我没有细节。” 这个答案令人困惑,因为作为联合执行董事,他在基金会的IRS申报文件中到处都有他的名字。

我想知道塞尔玛捐赠的760万美元发生了什么事,所以几周后我飞到博卡拉顿,在一个海鲜餐厅和坦纳共进午餐。他留着设计师胡须,身材魁梧但不肥胖,穿着一件polo衫和一只巨大的百年灵手表。

根据公开记录显示,2012年塞尔玛去世时,坦纳破产了。他的前妻正在起诉他拖欠赡养费,他在与诉讼相关的财务声明中表示,他作为一名人寿保险代理每年赚39000美元,现金储蓄8500美元,欠IRS 122000美元。

成为基金会董事后,坦纳和莱文管理其投资,并每年向数十家慈善机构拨款超过75万美元,范围从致力于儿童或犹太事业的机构到为残疾人提供辅助猴子的组织,以及推广男性乳腺癌意识的另一组织。坦纳的Facebook动态充斥着高尔夫球和晚会的照片。他再婚了。产权记录显示,2016年12月,他以78万美元购买了帕克兰德的一处房产。

第二年,基金会向南佛罗里达的一家连锁干洗店Celebrity Cleaners贷款35万美元,莱文是该店的注册代理人。当我联系到该连锁店的总裁兼首席执行官杰弗里·卡恩时,他确认了这笔交易,但当我询问这笔贷款是如何产生时,他变得不悦。“这不需要进一步的询问或调查,”他说。

根据IRS记录,该基金会最后一次提交其要求的年度披露表格是在2018年,当时其资产超过470万美元。但它似乎仍然存在:2020年5月,它获得了34229美元的薪资保护计划贷款,列出了三名员工。

1972年左右在Camp Shane露营的人们。来源:Steven Hirsch在那之后的一个月,Elsie Sokol的外甥女Jeanne Sokol对Levine提起了一起民事诉讼。Jeanne声称,在2016年5月Elsie摔倒后,Levine,作为Elsie的委托人,阻止她与仅存的亲戚联系,然后在她去世前不久,将她1200万美元的财产转移到了一个以她名字创建的基金会。Levine现在每年获得10万美元的报酬来管理那个基金会,最近该基金会向他的母校布莱恩特大学捐赠了100万美元。学校的发言人拒绝置评,称其遵守捐赠者保密政策。Levine正在对这起诉讼提出异议,拒绝就基金会或与Selma的关系性质发表评论。“至于这两个基金会,你的露营故事与此无关,因此我不发表评论,”他在一封电子邮件中写道。

1972年左右在Camp Shane露营的人们。来源:Steven Hirsch在那之后的一个月,Elsie Sokol的外甥女Jeanne Sokol对Levine提起了一起民事诉讼。Jeanne声称,在2016年5月Elsie摔倒后,Levine,作为Elsie的委托人,阻止她与仅存的亲戚联系,然后在她去世前不久,将她1200万美元的财产转移到了一个以她名字创建的基金会。Levine现在每年获得10万美元的报酬来管理那个基金会,最近该基金会向他的母校布莱恩特大学捐赠了100万美元。学校的发言人拒绝置评,称其遵守捐赠者保密政策。Levine正在对这起诉讼提出异议,拒绝就基金会或与Selma的关系性质发表评论。“至于这两个基金会,你的露营故事与此无关,因此我不发表评论,”他在一封电子邮件中写道。

在与Tanner共进餐时,我提到了我所知道的Selma基金会,然后再次询问他在她的遗产中的角色。他再次否认知道Selma的钱发生了什么事。我告诉他我知道这个基金会,他回答说:“我与这个基金会没有任何关系。”我打开一个文件夹,递过去一份标明他是一名官员的税务文件。他盯着那一页很长时间,仿佛在试图认出自己的名字。

“听着,我不知道具体细节,”最终Tanner说道。他告诉我他没有提及自己在基金会中的角色,因为如果这一点被揭露出来,可能会引起他与前妻之间的问题。当我问起2018年基金会持有的470万美元发生了什么时,他说他不知道。

我们的餐点结束时,并没有明确答案表明塞尔玛的真实意愿是否得以实现。几天后,坦纳开始从Facebook上删除他在慈善高尔夫比赛中的照片。我后来联系他核实了他2012年财务记录,他写道:“关于你询问的很多我没有澄清的信息是完全错误的”,并补充说:“对此,我没有进一步的评论。”

我去佛罗里达旅行两个月后,我告诉大卫我了解到关于他母亲遗产的情况。他听到塞尔玛去世时有这么多钱,而坦纳和莱文每年被支付10万美元来管理基金会时感到震惊。“太可怕了,”他说。莱斯利更加接受。她珍视与母亲断绝联系所获得的平静胜过金钱。“我个人对马克没有任何成见,”她说。“我认为他把它看作是一个商机。他做了我们没有做的事情。”

在纽约出售房产后,大卫继续经营着Camp Shane,在康涅狄格州的一所私立学校里运营。去年夏天因大流行病关闭,尽管面临低入学率和新冠疫情带来的挑战,他仍在坚持。他还面临着一场由塞思·克维特科提起的新诉讼,他是一名前夏令营者,称自己在1985年开始时年仅12岁,在两个夏天里遭到了12岁左右的夏恩剧院导演的虐待。克维特科声称那名男子用食物来勾引他,然后进行口交和互相手淫,他指责夏令营疏忽。另一名前夏令营者随后对Camp Shane提起诉讼,声称在1984年遭到同一导演的虐待,当时他也是12岁。夏令营正在对诉讼提出异议,大卫否认知道所谓的事件。多次尝试通过与他相关的电话号码和电子邮件地址联系该导演均未得到回复。

今年夏天,大卫迎来了大约70名夏令营者。七月份,他通过FaceTime给我打电话,邀请孩子们过来谈谈他们玩得多开心。之后,我给他寄去了一些关于他与家人紵裂关系的书面问题。他花了一个早上试图写回答,但最终放弃了,又给我打了电话。他说他需要谈谈Selma。“真的,我们讨厌她,”他告诉我。他花了一个多小时讲述了他母亲的折磨,他试图与她和解,逃税案等等。他说Ziporah的父母在大屠杀中失去了大部分亲戚。他说她想要的只是一个正常快乐的家庭。但她得到的是他的家庭。突然间,他开始哭泣。“对不起,”他说。“我快要崩溃了。”

大卫从来没有超重过,但他似乎最终揭示了他与夏令营者们的共同之处。他们都有让他们感到缺失的父母,那些用金钱和食物填补不了的心灵伤口。

接下来的一周,一切都崩溃了。对Camp Shane的防疫措施感到厌烦,辅导员们开始辞职。七月八日,一个州儿童虐待举报热线接到了关于该营地的投诉,促使康涅狄克州儿童早期办公室展开调查。两天后,一名8岁女孩在踢足球时摔断了头骨住院。再过三天,大卫宣布提前关闭夏令营,告诉当地媒体和康涅狄克当局是因为人手短缺。他通知家长们他们有48小时时间接回孩子。愤怒的家长们开始联系律师,根据那名受伤女孩的母亲说。早期办公室的调查已经结束,夏令营自愿放弃了运营许可证。经过53年,Camp Shane似乎终于真正结束了。

数十名前营员在校友Facebook群中哀悼这一损失。“我心碎了,”长期担任营员和辅导员的维德尔说。“为了某件事如此努力了这么久,然后就这样结束了。” 尽管存在种种问题,这个夏令营曾经促成了许多婚姻和终生友谊,并帮助许多孩子意识到他们并不孤单。

在那些对夏恩离开并不感到难过的人中,有前营员马克·罗森伯格,他曾在88年策划了“大型自动贩卖机突袭事件”。他抚养着三个孩子,其中包括一个超重的儿子。多年来,罗森伯格向他的孩子们讲述了关于夏令营夏恩的故事。去年秋天的一天,这个男孩看起来很沮丧。“爸爸?”他问。“你会送我去那个夏令营吗?”

罗森伯格等待了多年,就为了有一个像这样的时刻,这样他就可以说出他希望自己的父母对他说过的话。他把手放在儿子的肩膀上。“送你离开会让我太伤心了,”他说。“你对我来说太特别了。” 男孩微笑了。