斯德哥尔摩1930年代Barnrikehus住宅的历史 - 彭博社

Feargus O’Sullivan

哈塞尔奎斯特瓦根的巴恩里克豪斯,位于斯德哥尔摩南部的Hammarbyhöjden社区,日期为12月7日。

哈塞尔奎斯特瓦根的巴恩里克豪斯,位于斯德哥尔摩南部的Hammarbyhöjden社区,日期为12月7日。

摄影师:Mikael Sjoberg/Bloomberg*(本文是我们正在进行的系列文章之一,探讨塑造全球城市的标志性住宅设计。阅读更多系列文章并注册,以便直接将下一篇文章发送到您的收件箱。)*

很容易理解为什么环绕斯德哥尔摩市中心的上世纪30年代住宅区备受追捧。简单而具有吸引力的中等高度现代主义建筑,外墙覆盖着砖块或淡色石膏,这些由城市建造的公寓楼将郊区的宁静与便利的地理位置相结合。在其中找到一个空间,您可以迅速进入市中心,但仍然居住在一个几乎寂静的街道上,俯瞰草坪和细长的白桦树。

BloombergCityLab纽约市刚刚度过了有史以来最安全的行人年。究竟是什么让一切变得顺利?纽约市的一座气候实验室正在建设中,将成为现实巴黎奥运会将成为木质建筑的谦逊展示哈拉雷承诺最终修复(部分)布满坑洼的道路内部的公寓 —— 很少超过两间卧室,通常只有一间 —— 展示了一种备受国际赞誉的简约舒适的斯堪的纳维亚风格。查看它们的内部在房地产列表中,您会发现设计细节似乎在瑞典中产阶级中几乎是统一的:白色墙壁,淡色木材,蕨类植物,毛茸茸的纺织品以及严格的柔和色调,如果有人想要大胆的色彩冲击,他们可能会选择米色。

尽管这些住宅质量很高,但它们的背景却根植于贫困和需求。对于一些最初的租户来说,住在这些楼房里甚至曾被认为是可耻的。虽然小,但最初是为更大的贫困家庭建造的 —— 在1930年代的瑞典,这些家庭遭受了欧洲最糟糕的住房条件之一。

家庭从斯德哥尔摩市中心石头和砖块建筑密集的区域搬到了巴恩里克胡斯。摄影师:Mikael Sjoberg/Bloomberg正是这个角色赋予了这些不起眼的建筑物它们的名字: 巴恩里克胡斯 [发音为“Barn-reek-eh-HUUSS”],或者“多子女之家”。它们不仅展示了瑞典福利国家是如何诞生的,还展示了几十年来斯堪的纳维亚社会民主梦想是如何转变的 —— 这导致巴恩里克胡斯被拒绝作为一个模型,然后在最近几年再次被提出作为解决瑞典当代问题的可能灵感。

家庭从斯德哥尔摩市中心石头和砖块建筑密集的区域搬到了巴恩里克胡斯。摄影师:Mikael Sjoberg/Bloomberg正是这个角色赋予了这些不起眼的建筑物它们的名字: 巴恩里克胡斯 [发音为“Barn-reek-eh-HUUSS”],或者“多子女之家”。它们不仅展示了瑞典福利国家是如何诞生的,还展示了几十年来斯堪的纳维亚社会民主梦想是如何转变的 —— 这导致巴恩里克胡斯被拒绝作为一个模型,然后在最近几年再次被提出作为解决瑞典当代问题的可能灵感。

逃离石头城

如今瑞典可能是全球的榜样,但其二十世纪稳定、福利支持的富裕声誉是建立在贫困和功能障碍的历史之上的。到了1930年代,受大萧条影响的瑞典拥有欧洲最低的出生率。不仅是困难时期,或者缺乏负担得起的托儿设施使人们不愿意生育。还有就是缺乏体面的住房。

那时的斯德哥尔摩仍然主要局限于被瑞典人轻蔑地称为“石头城” — 密集的石头和砖块建筑区。这里的较贫穷的斯德哥尔默人大多住在阴暗、缺乏光线的 工人公寓,被称为“租赁兵营”(与柏林的Mietskaserne非常相似)。围绕着阴暗的庭院建造,这些建筑通常由剥削性的房东拥有,他们向非常贫困的人提供新的、仍然潮湿的建筑物的短期租赁。这些租户被称为“蘑菇”,他们用炉火和体热来烘干墙壁,以便更有钱的租户可以取代他们。有很多孩子的家庭经常被拒绝,因为他们太复杂难以安置。

尽管如今很受欢迎,但斯德哥尔摩内部的这些老公寓在20世纪初条件很差。摄影师:约纳图像/盖蒂图片社尽管斯德哥尔摩的石镇区的建筑现在被认为非常吸引人,但在20世纪30年代初,对于较贫困的居民来说,斯德哥尔摩可能感觉像是《生活多美好》中波特斯维尔的一个更大的版本。瑞典社会对这些问题非常敏感。它们甚至出现在流行文化中,英格丽·褒曼的首个重要角色是在一部1935年的电影中,探讨了贫囝出生率(尽管电影将其归咎于寻欢作乐的妇女)。

尽管如今很受欢迎,但斯德哥尔摩内部的这些老公寓在20世纪初条件很差。摄影师:约纳图像/盖蒂图片社尽管斯德哥尔摩的石镇区的建筑现在被认为非常吸引人,但在20世纪30年代初,对于较贫困的居民来说,斯德哥尔摩可能感觉像是《生活多美好》中波特斯维尔的一个更大的版本。瑞典社会对这些问题非常敏感。它们甚至出现在流行文化中,英格丽·褒曼的首个重要角色是在一部1935年的电影中,探讨了贫囝出生率(尽管电影将其归咎于寻欢作乐的妇女)。

然而,真正改变的转折点是两位社会学家的工作:未来的诺贝尔和平奖得主阿尔瓦·米尔达尔和她的丈夫冈纳。在他们极具影响力的1934年著作《人口问题危机》中,米尔达尔夫妇主张免费医疗、儿童福利、专业儿童保育的经济途径以及重新平衡家庭工作,以便让妇女更容易从事有偿工作。这个计划的支柱之一是更好的住房,通过租金补贴或有利贷款来获得。在米尔达尔夫妇的影响下,瑞典的市政府开始开发他们的大量土地,为贫困家庭提供更好的居住环境。

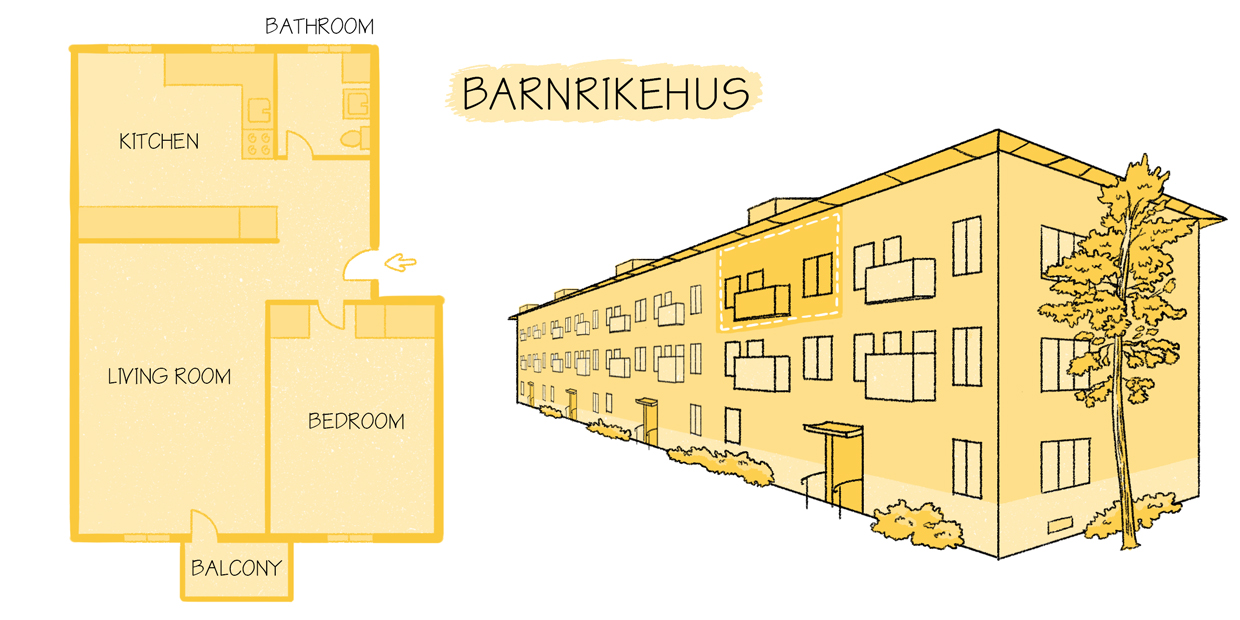

插图:Josh Kramer/Bloomberg CityLab这些新住宅出现在斯德哥尔摩及其他瑞典城市的边缘。受到1930年斯德哥尔摩展览会展示的功能主义建筑的影响,典型的巴尔里克豪斯是一座四到五层的板块状中层建筑,通常不超过12米(约40英尺)的深度,以便良好的空气流动可以防止结核病的传播。它们的砖石或灰泥外墙的建筑风格在当时可能显得相当朴素,但它们简约的美学和绿树成荫的环境满足了当时许多世界各地城市对更清洁、更宁静环境的渴望。由于它们(通常)有坡屋顶并且与街道对齐 —— 与战后时期的公园式环境和高楼大厦相对隔离的道路不同 —— 它们现在看起来相对传统。

插图:Josh Kramer/Bloomberg CityLab这些新住宅出现在斯德哥尔摩及其他瑞典城市的边缘。受到1930年斯德哥尔摩展览会展示的功能主义建筑的影响,典型的巴尔里克豪斯是一座四到五层的板块状中层建筑,通常不超过12米(约40英尺)的深度,以便良好的空气流动可以防止结核病的传播。它们的砖石或灰泥外墙的建筑风格在当时可能显得相当朴素,但它们简约的美学和绿树成荫的环境满足了当时许多世界各地城市对更清洁、更宁静环境的渴望。由于它们(通常)有坡屋顶并且与街道对齐 —— 与战后时期的公园式环境和高楼大厦相对隔离的道路不同 —— 它们现在看起来相对传统。

这些综合体配备了中央供暖、卫生间和热水,提供了洗衣房、周围大量的开放空间,有时还为工作母亲提供托儿所。尽管公寓的建造可以由市政住房公司或私人承包商承担,但租金由市政府补贴。为了提高出生率,每个家庭的孩子的费用都有所减少。这使得拥有更多孩子的家庭租金更低,偏向于他们希望吸引的更大、更贫困的家庭。

这些样板房按照今天的标准仍然非常小,通常的面积约为40平方米(430平方英尺)。那个时代的一间公寓由斯德哥尔摩市博物馆保留,最初只有一个卧室,住着一个六口之家:两个孩子睡在客厅的沙发上,另外两个则睡在厨房里的折叠长凳上,每天晚上盖上一个卷出的床垫。这些尺寸对于这个家庭来说是一种改善,说明了他们之前的居住条件有多糟糕。

由于这些公寓面向低收入人群,许多人仍然认为这些公寓是低地位的居住地。“与今天许多国家的社会住房一样,Barnrikehus也带有一定的污名感。”马尔默大学的住房研究员马丁·格兰德说。“尤其是对于孩子们来说,他们不想告诉同龄人他们住在那里。”

当这些Barnrikehus建在阿斯塔的西斯德哥尔摩区Bolmensvägen时,它们的位置仍然靠近城市边缘。摄影师:Mikael Sjoberg/Bloomberg正是意识到这种污名感,瑞典社会民主政府决定放弃向有需要者提供补贴住房的政策,而在战后时期发展出一个系统,让所有瑞典人无论收入高低都能获得负担得起的、受租金管制的住房。这个系统得以实现,部分得益于市政建设公司的传奇性建设——首先是上世纪50年代的“ABC城市”,然后是1964-74年的百万计划,因计划建造的住房数量而得名——这些计划设计了整个新区,规模远远超过了上世纪30年代所取得的任何成就(除了英国)。正是这个系统,虽然现在有些摇摇欲坠,使得Barnrikehus变得与最初构想的样子大不相同。要理解其中的原因,需要了解瑞典住房市场的运作方式。

当这些Barnrikehus建在阿斯塔的西斯德哥尔摩区Bolmensvägen时,它们的位置仍然靠近城市边缘。摄影师:Mikael Sjoberg/Bloomberg正是意识到这种污名感,瑞典社会民主政府决定放弃向有需要者提供补贴住房的政策,而在战后时期发展出一个系统,让所有瑞典人无论收入高低都能获得负担得起的、受租金管制的住房。这个系统得以实现,部分得益于市政建设公司的传奇性建设——首先是上世纪50年代的“ABC城市”,然后是1964-74年的百万计划,因计划建造的住房数量而得名——这些计划设计了整个新区,规模远远超过了上世纪30年代所取得的任何成就(除了英国)。正是这个系统,虽然现在有些摇摇欲坠,使得Barnrikehus变得与最初构想的样子大不相同。要理解其中的原因,需要了解瑞典住房市场的运作方式。

重新思考系统

理论上,瑞典的任何人都有权永久租住一间受租金管制的公寓。然而,近几十年来,在需求最大的地区供应不足,导致等待名单非常长 — 斯德哥尔摩的某些地区长达20年。在等待永久租赁期间,名单上的人只能获得一两年的短期租约,或者在某些情况下利用黑市行贿以租赁转租房屋。

财富和人脉是另一种摆脱名单的方式。大城市中更富裕的人经常在私人市场购买公寓,或者购买合作社的股份,这些合作社经常被怀疑偏袒已经认识其他合作社成员的人。(等待名单不公开。)没有钱和/或不知道如何最好地利用这个系统,低收入和少数族裔的瑞典人往往最终会住在更偏远、由市政府建造的住房中,这些住房较难接近工作和服务。从长远来看,大多数人最终会拥有体面、相对实惠的住房,使得伦敦或纽约等地的住房价格看起来过高且破旧。然而,这个系统已经偏离了最初为所有人提供轻松获得住房的梦想。

斯德哥尔摩的Barnrikehus的命运已经从福利工具上升为理想的地址,这一点得到了证实。马尔默大学的研究员Grander表示:“瑞典的租金制度意味着我们在斯德哥尔摩市中心拥有许多由市政府拥有的非常漂亮的公寓,租金非常低。”“它们非常吸引人,备受追捧 — 对于每个中产阶级家庭来说,住在其中是一个梦想。这意味着,至少在斯德哥尔摩,Barnrikehus并没有被用于最初的目的。如果你看看租赁住房名单上的等待时间,你会发现它们非常难以获得。”

虽然如今没有人会主动选择在如此小的单位中安置大家庭,但最近在斯德哥尔摩的Barnrikehus所在地更好连接的地区排除了低收入公民,这重新引发了瑞典负担得起的住房的辩论,他说。“今天,我们在城市地区面临着巨大的住房短缺问题,对于收入有限或有孩子的家庭尤为严重 — 尤其是单亲家庭。与上世纪30年代一样,更多或更少相同的群体被排斥在外 — 而我们今天仍在进行着同样的辩论。”

因此,专门针对弱势群体的社会住房的想法现在重新出现在几个瑞典政党的议程中,试图解决一个情况,即尽管整体富裕,但不平等逐年增长。当然,导致Barnrikehus必要的极端贫困生活条件已经大大减少。但当代瑞典的住房问题仍然表明,创造它们的公民目的感和对平等的追求是这个国家仍然非常需要保持的。