默克(MRK)的莫纳匹韦片可能改变对抗新冠病毒的方式 - 彭博社

Cynthia Koons, Riley Griffin

插图:731

插图:731

关于可能成为下一个重大突破的新冠病毒治疗方法的故事始于2020年1月的一家酒店走廊地板上,那时你还没有担心这种病毒,甚至可能还不知道它的存在。一位科学家和一位商业执行官在旧金山的一次医疗保健会议上商讨了一个计划,将一种有前途的药物从学术界引入研究试验以获得监管批准。乔治·佩恩特,埃默里药物开发研究所所长,和温迪·霍尔曼,Ridgeback生物制药首席执行官,在Handlery Union Square Hotel会面,讨论了佩恩特在国家卫生研究院资助下开始开发的一种化合物。他们对可能性感到如此兴奋,以至于他们的会议进行得很长,一群律师把他们赶出了房间。于是,他们继续在走廊地板上进行讨论,数小时后。

当时,佩恩特和霍尔曼并没有讨论针对新冠病毒的问题。在由摩根大通主办的会议上,握手和与数百名客人举行的鸡尾酒会仍然是常态,新冠病毒和导致其的冠状病毒SARS-CoV-2并不是主要关注点。相反,佩恩特希望他的药物molnupiravir能获得更多资金以加快流感研究的进展。霍尔曼则渴望看到它对埃博拉病毒是否有效。这就是molnupiravir的特点:许多科学家认为它可能是一种广谱抗病毒药物,对多种威胁都有效。

几天后,霍尔曼抵达亚特兰大,参观埃默里大学的实验室,并仔细研究早期数据。当她和佩恩特商定了一项交易条款,根据这项交易,脊背公司将购买这种药物并开始研究其在人体中的安全性和有效性时,新冠病毒已经渗透到公众意识中。当脊背公司宣布收购莫努匹韦的消息时,已经是3月19日,世界已经关闭,很明显这种药物需要立即进行测试的威胁是什么。这种药丸的临床试验于4月开始。第二个月,拥有在公共卫生领域开展工作的深厚历史,包括在艾滋病毒和埃博拉方面的工作的默克公司,达成了一项协议,从脊背公司购买莫努匹韦的权利,并开始进行那些可以使其获得监管机构授权的大规模试验。这些试验在秋季开始。

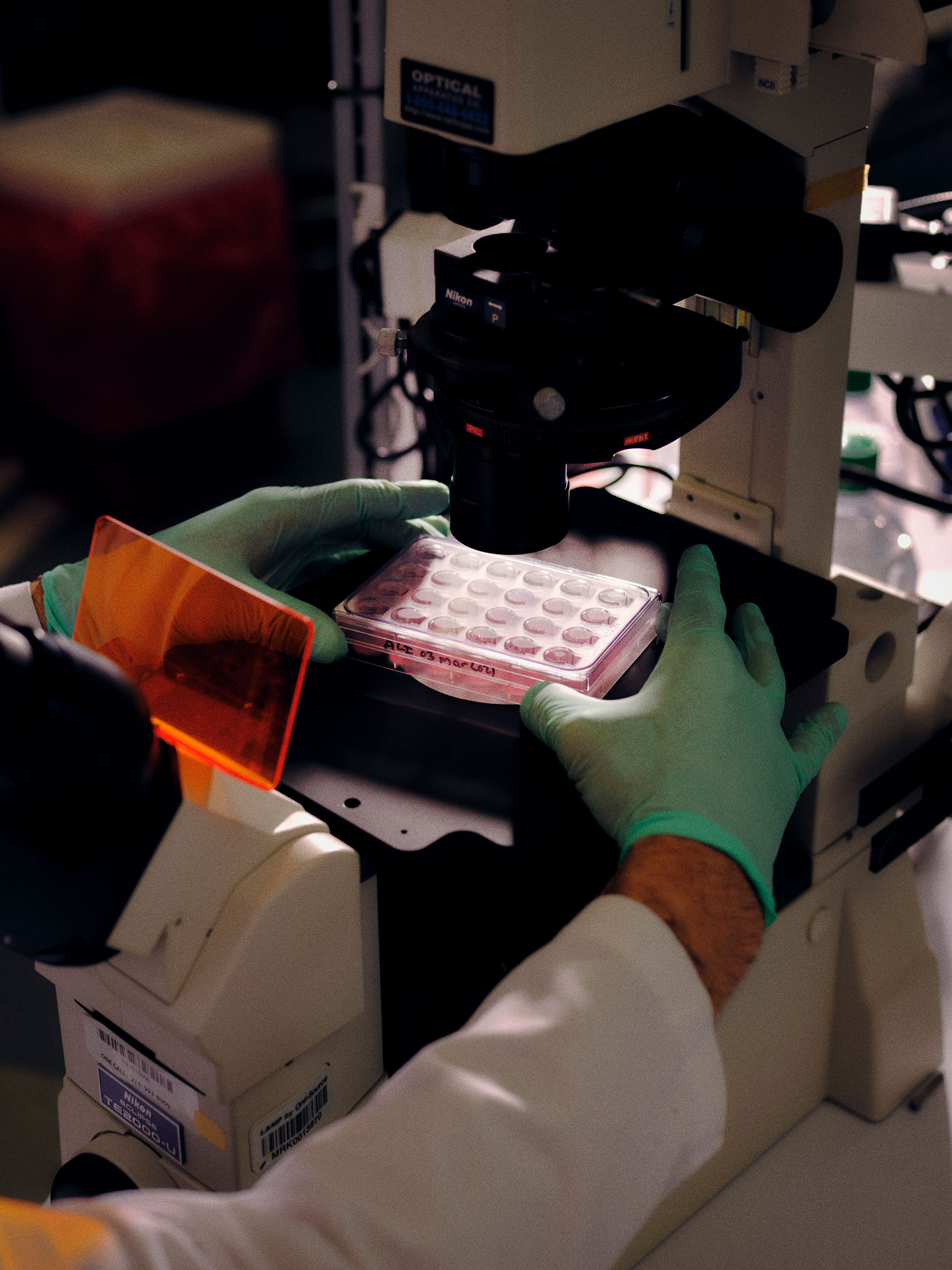

在默克公司位于宾夕法尼亚州兰斯代尔的传染病实验室内,科学家们正在研究莫努匹韦和其他潜在的新冠肺炎治疗方法。摄影师:Christopher Leaman,彭博商业周刊尽管疫苗正在全球范围内推出,但新冠病毒及其变种仍然构成重大健康威胁。并非每个符合接种条件的人都愿意接种疫苗。每天继续感染新冠病毒的数十万人几乎没有治疗选择。没有一种简单、廉价的药丸可以防止那些在感染的最早阶段后来需要住院的人。医生现在可以为那些最容易严重患病的人提供的单克隆抗体疗法需要在专门的医疗中心通过输液进行。对于那些确实需要住院的人,来自吉利德科学公司的抗病毒药物瑞德西韦可以加快康复,但尚未证明可以减少死亡率。

在默克公司位于宾夕法尼亚州兰斯代尔的传染病实验室内,科学家们正在研究莫努匹韦和其他潜在的新冠肺炎治疗方法。摄影师:Christopher Leaman,彭博商业周刊尽管疫苗正在全球范围内推出,但新冠病毒及其变种仍然构成重大健康威胁。并非每个符合接种条件的人都愿意接种疫苗。每天继续感染新冠病毒的数十万人几乎没有治疗选择。没有一种简单、廉价的药丸可以防止那些在感染的最早阶段后来需要住院的人。医生现在可以为那些最容易严重患病的人提供的单克隆抗体疗法需要在专门的医疗中心通过输液进行。对于那些确实需要住院的人,来自吉利德科学公司的抗病毒药物瑞德西韦可以加快康复,但尚未证明可以减少死亡率。

药企看到了增加潜在疗法库存的机会。根据行业贸易团体生物技术创新组织的数据,目前有246种抗病毒药物正在研发中。从辉瑞公司到鲜为人知的Veru公司,各大公司都在以药丸形式进行测试。默沙东的莫纳匹韦目前进展最为迅速。开发者希望这些药丸可以被广泛开具给任何感染的人。可以将其视为新冠病毒的奥司他韦。

除了确保药物有效之外,另一个障碍是确保其安全性。抗病毒药物的开发者几十年来一直在处理它们带来的棘手问题。如果默沙东成功证明莫纳匹韦有效且没有严重副作用,这将对公司和社会带来长期利益。

病毒是用药物攻击的独特困难对象。它们劫持人类细胞并建立机器来制造自身的复制品,这带来了一个挑战:在不伤害细胞的情况下摧毁病毒。成功来临时可能是短暂的,因为病毒会变异以生存。

在美国批准的第一种抗病毒药物是依度氧胸苷,这是一种治疗疱疹的药物,监管机构在1963年批准使用,这是在发现抗生素几代之后。它属于一类被广泛使用的药物,称为核苷类似物——核苷的合成版本,是DNA及其对应的RNA的重要组成部分,RNA是传递指令给细胞蛋白质制造工厂的信使分子。核苷类似物可以阻止病毒在细胞内复制,或者有效地复制。

对于伊度若定(idoxuridine)对心脏有毒的担忧导致它只被推荐用于局部使用——这种障碍使得抗病毒药物的开发进展缓慢。20世纪80年代的艾滋病危机激活了这一领域。“直到HIV出现之前,几乎没有什么抗病毒药物,”利物浦大学药理学和治疗学教授Saye Khoo说道。不断上升的死亡率和公众对这种病毒的强烈抗议促使公司和政府向此前从未见过这种投资的领域投入了数百万美元。

这些突破意义重大。Khoo表示,科学家们发现一些人似乎对HIV具有天然抵抗力——他们缺乏一种允许病毒进入细胞的受体——从而导致了一类新药物的出现。他们还意识到,抗病毒药物需要具有足够的适应性来处理突变,并且强效的联合疗法涉及多种药物可以防止耐药性的演变和传播。与此同时,一些新治疗方法也带来了严重的副作用,包括贫血和肝脏问题,推动药企不断改进他们的治疗方案。

在这个时代,美国政府也开始加强其应对大流行病的准备工作,重点是防范生物恐怖主义。比尔·克林顿总统在阅读理查德·普雷斯顿(Richard Preston)的小说 眼镜蛇事件后感到震惊,小说中一个恐怖分子释放了一种导致虚构疾病“脑痘”的病毒,于是在1998年4月召集了一组内阁成员和科学家评估这类威胁。这导致了现在所称的战略国家储备的形成,其目标是在危机时刻在官方请求后的12小时内部署足够的紧急药品和物资。在2001年9月11日和炭疽攻击之后,布什政府指示储备采购产品,如天花疫苗。然后,在2006年,国会授权成立生物医学先进研究和发展局,或者Barda,以帮助开发应对公共卫生威胁的治疗和疫苗。

兰斯代尔实验室。摄影师:克里斯托弗·利曼,彭博商业周刊制药业在抗病毒药物方面的下一个重大进展发生在2013年,吉利德生产的每颗1000美元的丙型肝炎治疗药物。该公司因为为一种被广泛使用的药物定价如此之高而受到了广泛批评。这是一种通常的风险-回报问题:如果制药公司无法要求能够从药物中获利的价格,它们不太可能对其进行投资。

兰斯代尔实验室。摄影师:克里斯托弗·利曼,彭博商业周刊制药业在抗病毒药物方面的下一个重大进展发生在2013年,吉利德生产的每颗1000美元的丙型肝炎治疗药物。该公司因为为一种被广泛使用的药物定价如此之高而受到了广泛批评。这是一种通常的风险-回报问题:如果制药公司无法要求能够从药物中获利的价格,它们不太可能对其进行投资。

当它们进行投资时,它们更有动力专注于慢性疾病,而不是急性疾病,后者具有固有的较短的治疗和收入窗口。“如果你看看针对病毒开发的药物,你有艾滋病毒,你有丙型肝炎,你有疱疹。这些都是慢性感染。这意味着长期治疗,”佛罗里达大学医学院治疗创新研究所的副教授阿什利·布朗说。“对于登革热、西尼罗河病毒、寨卡病毒等这些急性病毒感染,你没有任何可以用来治疗的药物。”医生们在前两次冠状病毒大流行威胁——2003年的严重急性呼吸综合症(SARS)和2012年的中东呼吸综合症(MERS)——出现时也陷入困境。即使对于流感,也只有四种被美国疾病控制和预防中心推荐的批准的抗病毒药物。

巴达可能已经帮助填补了抗病毒药物研究的空白,但从一开始就没有得到所需的资金支持来支持一个强大的研发项目。美国政府在某种程度上将生物恐怖主义置于传染病爆发威胁之上。早在2000年代初,菲利普·戈麦斯在国家过敏和传染病研究所(Niaid)建立了一个潜在的艾滋病、SARS和埃博拉疫苗生产计划,然后回到了私营部门,“在开发针对大流行病的抗病毒药物方面,没有像现在这样专注的投资战略,”他说。

巴达也受限于可能在为大流行病做准备时最有用的药物类型——能够对抗多种病毒的广谱化合物——特别难以开发。“整个领域都充斥着失败者,从未奏效的候选药物,”2008年至2016年担任巴达主任的罗宾·罗宾逊说。即使某种给定的配方成功阻止了一个病毒的复制,也不意味着它会对另一个病毒起作用。他解释说,这是因为病毒有不同的复制方式。因此,美国政府没有将资金投入罗宾逊所称的“登月计划”,而是采取了更有针对性的方法,资助针对特定病毒定制的抗病毒药物,而不是针对多种病毒。而且获得足够的资金一直是一个问题。“在过去75年里,每当美国发生重大紧急情况时,我们都做得很好,但在资金用尽后的四五年里,情况就会消退,”罗宾逊说。

政府没有花费数十亿美元在潜在的大流行病药物上,只有少数几个学术中心承担了大部分研究工作,直到某种药物被证明有足够的前景,生物技术公司或制药公司才会介入支付大规模试验的费用。简而言之,“制药公司有注意力缺陷障碍,”两家早期抗病毒药物公司的创始人之一阿里·穆纳瓦尔说,其中一家被强生公司收购。“我认为这是奖励问题,”他补充道。“你无法预测下一次大流行病何时爆发。这种不确定性很难进行规划。” 制药公司对开发抗感染疾病的抗病毒药物缺乏兴趣,导致了所谓的“死亡之谷”,即因为没有主要制药公司介入而导致有前途的发现被搁置。

不过,偶尔也会出现机会。

莫努匹韦来源:默克莫努匹韦所基于的化学化合物——C9H13N3O6,或N4-羟基胞苷——几十年来一直为人所知。像疱疹药物碘度胸苷一样,它是一种核苷类似物。它干扰复制,防止威胁导致严重感染。莫努匹韦并不会阻止病毒复制,而是通过向病毒的RNA中引入错误,然后复制这些错误直到病毒失效。

莫努匹韦来源:默克莫努匹韦所基于的化学化合物——C9H13N3O6,或N4-羟基胞苷——几十年来一直为人所知。像疱疹药物碘度胸苷一样,它是一种核苷类似物。它干扰复制,防止威胁导致严重感染。莫努匹韦并不会阻止病毒复制,而是通过向病毒的RNA中引入错误,然后复制这些错误直到病毒失效。

有了这样的抗病毒药物,“基本上你会把一块沙子放在齿轮中,希望它能阻止病毒的影响,”前Niaid科学家戈麦斯说。但是,他补充说,通过在基因密码中引入错误或通过其他方式来阻止病毒可能会带来意想不到的后果。“你不知道沙子可能会最终出现在身体的其他部位。” 一家名为Pharmasset Inc.(丙型肝炎药物制造商吉利德在2011年收购)在本世纪之交调查了莫努匹韦的主要成分,但由于担心它具有诱变性,即可能导致先天缺陷,而放弃了开发。

画家多年前清理了莫努匹韦的化学结构。在美国国防部的一个单位——国防威胁削减局提出的担忧引发了他的兴趣,他正在寻找一种对抗武器化委内瑞拉马蹄病毒脑炎的对策,这是《眼镜蛇事件》级噩梦的构成要素。作为一个拥有45项专利的化学家,其中一些是用于治疗乙型肝炎和艾滋病病毒的抗病毒药物,如今仍在使用中,画家一直致力于弥合学术药物发现与生物技术和制药行业之间的鸿沟,使治疗方案得以顺利推出。他拿到了Pharmasset曾经研究过的化学结构,并对其进行了广泛的病毒筛查,包括严重急性呼吸综合征和中东呼吸综合征。2016年底,他通过将该化学结构改造成“前药”使其能够以药丸形式使用,这意味着化合物会在体内分解,使干扰病毒复制的部分能够被有效吸收到血液中。

在最初的研究之后,画家选择了流感作为莫努匹韦的首个目标,并准备在2020年初启动一个由美国国家卫生研究院资助的安全试验。他还申请了来自Barda的资金,但没有得到。时任该机构主任的里克·布赖特后来在一份关于特朗普政府大流行病应对的告密投诉中指出,尽管他在卫生和公共服务部的主管对莫努匹韦感到兴奋并希望资助它,但布赖特在2019年秋季首次向他提出时还是不愿投资。其他类似的核苷类似物已经导致动物出现先天缺陷,他希望在批准之前获得更多的安全数据。

霍尔曼就是在这里发挥作用的。她的故事对于生物技术行业来说是不寻常的。在决定进入为现有治疗选择有限的疾病进行药物开发之前,她在金融领域工作了15年以上,在健康保健行业积累了经验。她的丈夫韦恩是一名医生,曾是史蒂文·科恩旗下SAC Capital Advisors部门的前医疗专家。韦恩的对冲基金Ridgeback Capital(向家中的罗德西亚脊背犬Coco致敬)投资于BioMarin Pharmaceutical Inc.和Celgene Corp等主要药企,然后他在2015年与温迪共同创立了Ridgeback Biotherapeutics。她成为了这家生物技术公司的首席执行官和代表。

Ridgeback Bio以开发获批准的埃博拉疗法Ebanga而闻名,这个疗法经历了一段波澜起伏的旅程。在刚果进行试验的中心卷入暴力事件并在试验期间被烧毁,专注的工作人员保存了病人记录。(霍尔曼最近一直在努力想办法将药物运送到遭遇新一轮疫情暴发的国家地区。)她对莫努匹拉韦尔的兴趣源于希望找到新的埃博拉治疗方法。

在默克传染病实验室。摄影师:Christopher Leaman,彭博商业周刊一旦她和佩恩特意识到新冠危机的紧迫性,他们将莫努匹拉韦尔的研究重点转向了SARS-CoV-2。她利用自己的人脉追踪到Labcorp的首席执行官——该公司正忙于生产急需的新冠病毒检测,但它也有临床试验业务——帮助她在英国获得一个用于早期安全研究的设施。“我们进来资助了那个项目,因为如果我们等着流感的第一阶段研究进行,那将需要六个月到一年的时间,”霍尔曼谈到了该药物的早期研究。

在默克传染病实验室。摄影师:Christopher Leaman,彭博商业周刊一旦她和佩恩特意识到新冠危机的紧迫性,他们将莫努匹拉韦尔的研究重点转向了SARS-CoV-2。她利用自己的人脉追踪到Labcorp的首席执行官——该公司正忙于生产急需的新冠病毒检测,但它也有临床试验业务——帮助她在英国获得一个用于早期安全研究的设施。“我们进来资助了那个项目,因为如果我们等着流感的第一阶段研究进行,那将需要六个月到一年的时间,”霍尔曼谈到了该药物的早期研究。

在大流行的规模浮现之前,Ridgeback已经投资足够的生产来支付100万个治疗疗程。“然后我们开始真正考虑这个问题,并想到,‘如果这真的是需要的,而且在这种情况下真的有效,那么这不是足够的药物,’” Holman说。“我尽了一切努力——我没有一个朋友没有打电话,没有一个同事我没有求过。”

她对更多产能的追求使默沙东成为一个天然的合作伙伴。去年五月,这两家公司达成的协议涉及直接向Ridgeback支付药物费用,并约定如果获批准,分享利润。Ridgeback还参与了开发工作,进行了一些试验,旨在推动研究,而默沙东则处理了大规模试验。“与默沙东合作的原因,”她说,“是为了确保世界上有足够的药物。”

默沙东需要一次大胜利。近年来,它严重依赖于一种单一的癌症药物和一个日益衰落的糖尿病产品系列。它也在新冠疫苗竞赛中落后,而它测试的两个候选疫苗在人体试验中失败,使该公司只能从事制造竞争对手的疫苗这种不那么引人注目的工作。

与Ridgeback达成协议后,默沙东启动了旨在在美国、哥伦比亚、以色列、俄罗斯等地招募近3000名患者的II/III期试验。随着全球数百万人感染新冠病毒,当时的公司研究主管Roger Perlmutter表示,他会“每天两次查看我们试验的招募情况”,不断关注招募速度,希望以创纪录的速度将莫纳匹韦带到市场上。(Perlmutter后来已经从默沙东退休。)

公司正在研究各种剂量,密切关注副作用,并监测一系列疾病进展,包括跟踪了解不同阶段的新冠患者是否最终住院,是否发生不良事件,或者死亡。公司还在研究莫纳匹韦是否能减少病毒载量——这是一个衡量人感染后体内病毒颗粒浓度的指标。这些研究可能构成与监管机构提交紧急使用授权申请的基础。

“围绕这些问题总是有一点紧张,嗯,这种药物会起作用吗?”

三月初, 来自Ridgeback进行的一项针对202名未住院的新冠成年患者的较小研究的结果出来了。首席医疗官温迪·佩恩特,乔治的妻子,被列为该研究结果的主要作者,并在一个虚拟会议上进行了展示。一些具有可检测病毒颗粒水平的患者在服用该药物五天后看到了病毒减少,没有出现重大安全问题。这是一个好迹象,但该研究并不全面足以单独确定其功效。“有一个信号,这是无可否认的,但数字如此之小,以至于说这是‘下一个抗病毒药物’,我们需要谨慎对待,”克利夫兰诊所神经感染病主任阿达什·比姆拉吉说。

默克公司的二/三期试验数据预计将于三月底出来。科学家们迫不及待地想知道病毒载量的减少是否会转化为更好的新冠结果。“我们认为,你降低病毒量越多,它就越有可能有益,”哈佛医学院传染病医师兼教授拉杰什·甘地说。“我们还将查看,它是否会影响人们的临床严重程度?”默克公司研究莫纳匹韦在早期患者以及后期住院患者的原因之一是,干预病毒复制可能不会对已经患有新冠一段时间的人产生太大差异。

然后有安全问题,自Bright的担忧首次出现以来,这个问题再次浮出水面。今年三月,来自北卡罗来纳大学教堂山分校的研究人员在同一场传染病会议上展示了该药物主要成分的研究。北卡罗来纳大学的研究人员根据他们的测定称,莫纳匹韦的使用应该限制在那些可能获得最大益处的人群,“因为暴露于DNA诱变剂可能带来的未知长期风险。”

默克拒绝就北卡罗来纳大学的研究发表评论。但考虑到这类药物,“你确实会担心,”公司感染病和疫苗临床研究高级副总裁Nicholas Kartsonis说。“你希望确保它不会导致基因突变。” 默克在实验室、啮齿动物和人类身上进行了研究,数据看起来很干净,他说。给他最大信心的是一对两种不同的测定,检查药物在活体中改变DNA的能力。在这里,莫纳匹韦被研究的剂量比人类所服用的更高,时间也更长。Kartsonis说,所有数据表明它不具有诱变性,“但我需要那些疗效数据来帮助确认它不只是一颗糖丸。”

一些科学家表示,由于该药物仅打算每天用两次,连续五天,其造成损害的潜力是有限的。Bright本人也改变了他的看法。“当默克介入时,我对学术团体或小型初创企业试图行动过快的任何担忧都减轻了,”他说,并补充说他相信制药公司会进行正确的安全研究。“默克,比许多其他公司更多,已经终止了一些项目,因为数据看起来不对。”投资公司Evercore ISI的制药分析师Umer Raffat表示,虽然“病毒学界的大名人”对该药物的风险概况提出了担忧,但默克“非常保守”,早期数据并不表明该药物具有诱变性。

“总是有一点紧张,围绕着这些问题,嗯,药物会起作用吗?”斯坦福医学院传染病专家罗伯特·夏弗说。关于莫努匹韦减少病毒载量的数据,这对新冠病毒有什么影响,以及它有什么副作用,“肯定会影响像这样的药物被广泛使用的程度,”夏弗说。“如果还有疑虑,你可能只会在非常有限的情况下使用它,以预防高危患者感染新冠病毒。如果积累的数据表明它没有非靶效应,你可能会在低风险人群中使用它。”

默克表示,他们有能力在年底前生产多达1亿粒莫努匹韦药丸。摄影师:克里斯托弗·利曼,彭博商业周刊对于默克来说,这可能是一个价值十亿美元的问题。“这可能是一个价值10亿美元或100亿美元的产品,取决于数据的结果如何,”美银证券分析师玛拉·戈德斯坦说。默克正在考虑将莫努匹韦作为一种预防性治疗进行研究,即在一个人暴露于病毒但尚未生病之前使用。这将使药物在抗击新冠病毒的斗争中得到更广泛的应用。

默克表示,他们有能力在年底前生产多达1亿粒莫努匹韦药丸。摄影师:克里斯托弗·利曼,彭博商业周刊对于默克来说,这可能是一个价值十亿美元的问题。“这可能是一个价值10亿美元或100亿美元的产品,取决于数据的结果如何,”美银证券分析师玛拉·戈德斯坦说。默克正在考虑将莫努匹韦作为一种预防性治疗进行研究,即在一个人暴露于病毒但尚未生病之前使用。这将使药物在抗击新冠病毒的斗争中得到更广泛的应用。

如果这种药物被证明安全有效,默克表示已经准备就绪,有能力在年底前生产多达1亿粒莫努匹韦药丸,足以治疗1000万人。未来,这种药物甚至可能成为超越抗击新冠病毒的资产。画家表示,它对多种RNA病毒都表现出了潜力,不仅仅是对SARS-CoV-2,这意味着它可以帮助政府为下一次大流行做准备。“你永远不知道下一个会是什么,”佛罗里达大学的布朗说。“当寨卡病毒爆发时,我也在研究很多这些药物对抗寨卡病毒。一切都是埃博拉,然后是寨卡。我们必须在前面做好准备,而不是试图赶上。”

北卡罗来纳大学的助理流行病学教授蒂莫西·谢汉(Timothy Sheahan)与佩恩特一起进行了一些早期的莫纳匹韦研究,并在吉利德的瑞德西韦中发挥了作用。他认为,从现在起一两年后,抗病毒药物将会比今天更多。他说:“我预测它将变得面目全非。”“如果另一种冠状病毒出现,我们将拥有的工具将与今天相比简直是天壤之别。”莫纳匹韦,如果成功的话,可能只是一个开始。 阅读下一篇文章: 企业是否应该强制员工接种新冠疫苗?一位律师的建议