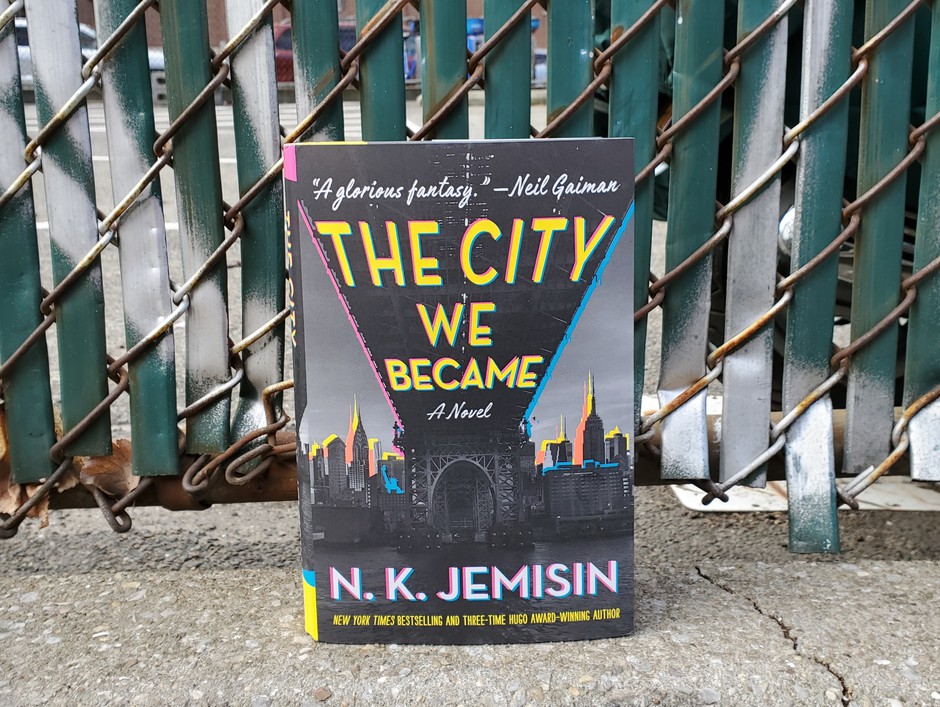

奇幻作家N.K. Jemisin谈《我们所成为的城市》 - 彭博社

bloomberg

艾伦·赖特“纽约市本身在每个公民和游客的生活中都有一种幽灵般的存在,”N.K. 杰米森在她的新小说《我们成为的城市》中写道。她描述了一个城市转变为其自身的生物时,她说:“足够多的人类占据一个空间,讲述足够多的故事,发展出独特的文化,这些现实的层次开始压缩和变形。”

艾伦·赖特“纽约市本身在每个公民和游客的生活中都有一种幽灵般的存在,”N.K. 杰米森在她的新小说《我们成为的城市》中写道。她描述了一个城市转变为其自身的生物时,她说:“足够多的人类占据一个空间,讲述足够多的故事,发展出独特的文化,这些现实的层次开始压缩和变形。”

《我们成为的城市》是一本沉重而充满活力的读物,杰米森是第一位连续三次获得雨果奖的作家,她将注意力转向了一个她一生中称之为家的城市(尽管正如她自己所描述的,她是一个“时而在,时而不在的纽约人”)。这是一个受到外星力量围攻的城市,正在为自己辩护,同时试图诞生一个能够抵抗入侵的人类化身。

彭博社城市实验室新加坡、马来西亚想要建立自己的深圳风格的超级中心新加坡未来的木建筑存在霉菌问题芝加哥的移民激增正在给民主党在DNC主办城市带来麻烦汉堡通过自动驾驶面包车尝试使微型交通有效认识到需要更大的支持和团结,每个区创建自己的化身,反映出城市本身的多样性。然而,化身之间的紧张关系依然很高,因为各区不仅要面对以其独特飞地形象塑造的人物,还要学会暂时放下旧的区际恩怨,以拯救他们称之为家的城市。

这是一个与当今政治气候共鸣的故事:纽约作为一个神话生物的潜在毁灭受到双重力量的助长,城市更新和白人至上主义,各自阴谋使这座城市对那些负责保护它的人来说变得不再像自己。在现实生活中的纽约日常活动因感染蔓延而停滞不前的时刻,故事中的外来力量——白衣女人,像病毒一样在城市中传播她的力量,触碰那些未意识到自己已被感染的路人,逐渐利用更多已经倾向于这些暴力信念的人群。尽管如此,纽约人是顽固的:“太多的纽约人就是纽约,”白衣女人感叹道。“它的文化适应指数危险地高。”

CityLab与杰米辛谈论了将每个区映射到个体角色个性上的复杂性,她在纽约的童年生活,以及纽约如何受到已经在城市中流动的力量的攻击。对话经过编辑和压缩以便于理解。

在你的一生中,你注意到纽约发生的一些最大变化是什么?

我在生活中接触过纽约的不同部分。我曾住在威廉斯堡、皇冠高地,最近住在贝德斯图伊。作为一个孩子,主要是在威廉斯堡,那时的威廉斯堡与现在完全不同。如今,这里是城市更新的中心,嬉皮士的中心。近年来甚至出现了酒吧举办白人至上主义乐队的问题,这种情况在我成长的威廉斯堡是不存在的。作为一个孩子,这里主要是贫穷的拉丁裔、艺术家和哈西德犹太人。你得理解这些群体的节奏,虽然并不是每个人都属于每个群体,但他们共同生活并能够相互联系。他们有问题,他们之间有压力,但另一方面,他们大多数时候也能和睦相处。

现在,那种三方复杂性在那个社区中正被那些讨厌我们所有人的人所抹去。没有哈西德派、波多黎各人和艺术家的存在,威廉斯堡就不会是威廉斯堡。但新来的人不仅有效地让这些群体无法继续在那儿生活,他们还像是在说:“滚出去,别再回来,我们不喜欢你。”城市和社区一直在变化;这是一种城市生活的正常部分。但那种额外的态度,“我们要让几乎除了看起来像我们的人之外的任何人都无法在这里生活,而我们仍然讨厌你,我们会对使这座城市成为现在样子的东西表示蔑视,”这一点是新的。这就是我想要参与或抗争的部分。

在书中,作为纽约市的化身努力复苏并需要其他区来维持它时,你写道:“纽约对一个人来说太过庞大。”给每个区下定义并塑造它们作为数百万人的代表的感觉如何?

我想做的是故意与一些关于各区的刻板印象互动,作为一个时而在纽约生活的人,我在生活中见过这些刻板印象,也见过它们被挑战的情况,这些我们在媒体等地方也能看到。我故意创造了每个区的刻板印象表现,然后我试图对这些进行复杂化。我知道我在不同程度上取得了成功。我无法投入足够的时间,而不让书变得不必要地冗长,去处理我真的想要的几个化身。

一直以来都有检查机制,以防止社会的破坏性系统吞噬国家,而这就是发生变化的地方:现在这影响到了每个人。例如,关于皇后区,我认为我们没有看到足够的复杂性。但我想从一个刻板印象开始:皇后区是移民的社区,是如今纽约的中产阶级社区。我们一直是以某种方式作为美国移民的门户城市,所以那里至少应该有一个。我想尝试与此互动。但她也是一个人,她有自己的态度。她已经适应了纽约,以至于在压力时刻,她的第一反应是试图打人。

这就是我想做的:让我们从刻板印象开始,然后打破它。以布鲁克林为例。我一生都生活在像布鲁克林这样的女性中,因为那就是我在贝德斯图伊街上看到的:工人阶级女性,她们要么因为家庭能够在这里扎根而过得不错,要么因为那根基正在被拔掉而挣扎。她的角色是一个能够同时与这两者对话的人——能够与中产阶级生活和挣扎生活对话,你知道吗?这就是我试图概括的。

你在儿童时期短暂居住在纽约,之后在夏天访问,成年后再次搬到这里。随着年龄的增长和再次生活在这里,你对这座城市有什么样的认识?

我五岁时离开纽约。那时我对纽约的理解只是:这是一个很好的地方。我没有更复杂的理解,成年人对任何地方都会有更复杂的理解。我知道我喜欢纽约。我不喜欢我们搬到的阿拉巴马州莫比尔。那里真的没有太多可以比较的;孩子们不理解他们所处环境的系统。

但后来,我理解了我所看到的一些事情。我明白,例如,纽约在我童年的很长一段时间里几乎破产。我小时候就知道毒品泛滥,因为我们会在我爸爸的楼顶上玩,那里到处都是小瓶子。但即便如此,这对我来说也只是很正常。我是一个典型的X世代孩子,在经济崩溃的持续残骸中成长,只是一个‘80年代的孩子。后来,我确切地理解了那些我所看到的事情所代表的动态,以及它们在更大背景下的意义。但在成长过程中,这只是生活的一部分。

你与威胁城市未来的白人至上主义暴力互动,既包括被白衣女人利用的纳粹艺术家攻击布朗克斯艺术博物馆,也包括斯塔滕岛拒绝审视自己在伤害城市其他部分中的共谋。为什么这些力量对像纽约这样的城市如此具有威胁性?

这一直是美国白人至上主义暴力的本质。总是有人乐于利用和针对运动的步兵,他们往往是年轻的、失落的男性,愤怒却不知道为什么。他们不知道该怪谁,直到有人告诉他们是那些人。

这些动态在我们的社会中一直存在,但这些力量被允许在黑人社区和其他贫困社区肆虐。总是有足够的制衡来防止社会的破坏性系统基本上吞噬国家,而这就是改变的地方:现在影响到每个人。这个国家的某些地方总是认为,“只要伤害的是那些人,我们对此完全没问题。”但现在是每个人。这是我们社会试图自我毁灭的最新方式,我不知道我们是否能度过这个难关。我希望人们能认识到正在发生的事情,并找到反击的方法。但我不知道。我们拭目以待。

你的书是一个独特的模型,旨在通过集体问题解决的方式来应对城市空间中的问题,这些问题是任何个人都无法独自处理的。在我们所处的时刻,你对确保现实生活中的纽约能够渡过当前面临的挑战有什么特别的想法吗?

我对社会合作在现实生活中的样子没有特别的想法;我是一名小说作家,而不是社区组织者或哲学家。但我认为我们可以安全地参考历史,看看大城市如何应对重大灾难。通常,生活在这些城市的人们会做必要的事情来互相帮助,并在更大范围内帮助社会。我认为,生活在城市中本质上使公民比生活在更郊区或农村地方的人更具社区意识,我这样说是因为我在阿拉巴马州的一个中型城镇和纽约长大。或者也许这只是一种不同类型的社区。但我看到陌生人在这里更频繁地跳出来提供帮助,而不是在那边。我看到人们在这里和其他大城市中组织起来,为医生缝制口罩,并主动为社区长者买菜,不是因为他们喜欢或甚至认识这些人,而仅仅是因为这需要去做,而总得有人去做。

我们知道,传播冠状病毒的不是人口密度,而是糟糕的公共卫生政策;密集地区可以通过积极的检测和封锁政策来控制这一点。因此,政治家和那些不住在这里的人可以随意指责。也许这样做让他们感觉更好,指责替罪羊而不是修复自己的家。无论如何,美国的大城市会做必要的事情来让我们和他们更安全。总得有人去做。