城市居民为何决定民主党平台 - 彭博社

Richard Florida

选民在底特律的消防站等待投票,参加2018年11月的中期选举。密歇根州近75%的人口生活在城市地区。2016年,密歇根州城市地区的投票率下降,导致唐纳德·特朗普在该州以微弱优势战胜希拉里·克林顿。丽贝卡·库克/路透社这是政治生活的基本事实:民主党在大城市和大都市地区占优势,而共和党则占据较小的都市、郊区、外郊和农村地区。

选民在底特律的消防站等待投票,参加2018年11月的中期选举。密歇根州近75%的人口生活在城市地区。2016年,密歇根州城市地区的投票率下降,导致唐纳德·特朗普在该州以微弱优势战胜希拉里·克林顿。丽贝卡·库克/路透社这是政治生活的基本事实:民主党在大城市和大都市地区占优势,而共和党则占据较小的都市、郊区、外郊和农村地区。

在他的新书中,为什么城市会失去,斯坦福大学政治学家乔纳森·罗登认为,这一政治地理的事实使民主党处于不利地位。

这种不利的核心在于,倾向左翼的民主党选民在大城市和大都市地区过于集中,而共和党选民则分布得更广。这在地方立法选举中,尤其是在州级选举中,对民主党的影响比总统选举更为显著。这不仅是最近发生的事情;事实上,它有着深厚的历史根源,可以追溯到工业革命和工人及移民在城市中的聚集。

彭博社城市实验室圣保罗的贫民窟如何帮助庇护南美洲最大的城市仅使用公共交通的跨洲竞赛悉尼中央火车站现在成为建筑目的地随着住房成本高涨,民主党人磨练YIMBY信息我通过电话与罗登谈论了他的书以及它对城市和美国政治的意义。我们的对话经过了长度和流畅性的编辑。

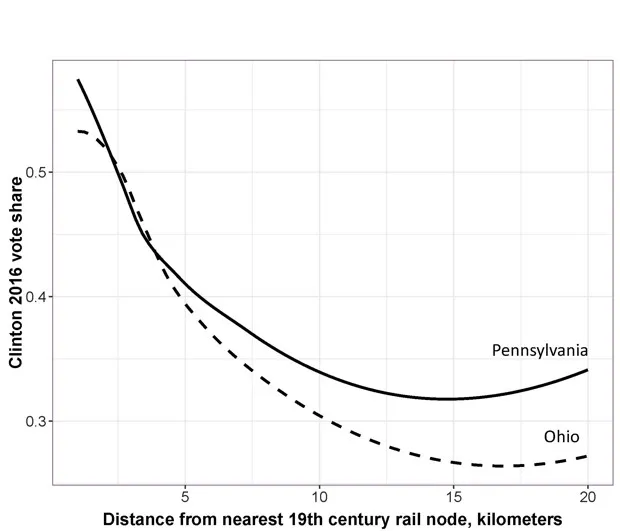

我们经常听到城市与乡村的政治两极分化。但你的书令人震惊地显示,这种分裂有着悠久的起源,可以追溯到19世纪的工业化。

看到20世纪初一个地方的工业化程度与今天的民主党倾向之间的相关性令人震惊。我查看了旧的铁路地图,发现民主党人仍然高度集中在19世纪铁路交汇处,那些地方是100多年前工厂和工人阶级住房的所在地。

与历史铁路节点的距离和2016年选区级选举结果

乔纳森·罗登,《城市为何失落》在工业化的世界中,工人党、社会主义党和社会民主党都在19世纪末集中在工厂所在地的城市中出现。民主党直到新政时代才成为那种吸引地理上集中城市工人的政党。在1928年之前,人口密度与民主党投票之间没有相关性。相关性在新政时代出现,并从那时起一直存在,主要是在工业化州。但随后这种相关性在1980年代开始加强,这种密度分化从那时起稳步增长。

乔纳森·罗登,《城市为何失落》在工业化的世界中,工人党、社会主义党和社会民主党都在19世纪末集中在工厂所在地的城市中出现。民主党直到新政时代才成为那种吸引地理上集中城市工人的政党。在1928年之前,人口密度与民主党投票之间没有相关性。相关性在新政时代出现,并从那时起一直存在,主要是在工业化州。但随后这种相关性在1980年代开始加强,这种密度分化从那时起稳步增长。

与许多欧洲国家不同,美国在很大程度上缺乏一个成功的社会主义政党。但社会主义在这个国家起起伏伏,似乎今天正在上升。

在米尔沃基、宾夕法尼亚州的雷丁和康涅狄格州的布里奇波特等城市,曾经有成功的社会主义政党。雷丁和米尔沃基主要由德国移民主导。美国社会主义的历史很大程度上与地方政治有关。在一个以两个政党为主的多数政治体系中,他们很难在全国选举中突破。而当民主党在新政时代采纳了他们部分议程时,他们的声势被削弱,导致许多社会主义者融入了民主党。

今天美国政治中的城乡分歧与过去有何不同?

一整套新的问题开始与这种分歧重叠,包括种族、环境以及堕胎和同性婚姻等社会问题。在这些问题上,民主党根据其城市基础进行了改变。在1930年代,民主党成为北方城市劳工的政党,但为了推动他们的议程,他们与南方的种族隔离主义者建立了联盟。随着时间的推移,民主党在民权和堕胎等其他各种问题上逐渐成为一个越来越独特的城市政党,他们开始失去对南方农村白人的控制。然后,长期以来在北方存在的人口密度与民主投票之间的相关性也开始在南方出现。从1980年代开始,整个国家在政治国家化的过程中,逐渐趋向于相同的城乡分歧。

我们常常假设人们在政治立场上几乎完美地分类:民主党人生活在主要由民主党人组成的密集城市社区,而共和党人则生活在以共和党人为主的郊区和农村社区。你指出,虽然民主党人往往生活在更为同质化的社区中,但共和党人则生活在更为混合的社区中。

这种不对称是我书中大问题的答案:为什么城市在政治代表性游戏中失利?因为他们在城市中的集中,民主党人通常生活在超同质化的选区,而共和党人则生活在更为异质的郊区和农村选区,这些选区倾向于共和党。在我们的政治系统中,如果一个群体高度集中,而另一个群体则更为分散,当我们划分赢家通吃的选区时,那更为集中群体在选票转化为席位的过程中将会失利。

民主党人在他们的核心选区以80-20或70-30的差距赢得了相当大的多数。而共和党人赢得的选区数量远没有那么多,且差距也没有那么大。分布中间的关键选区通常是共和党占优势的地方,因为他们的选民在各个选区中分布得更为均匀。左翼政党已成为城市利益和身份的倡导者,由于左翼选民在城市中的深厚历史集中模式,倡导他们利益的政党处于系统性劣势。

我们通常在总统选举中看到城市与乡村的分歧。但你说这种分歧在每个层面上都存在,包括国会,特别是在州级层面。

密度与投票之间的相关性在每个层面上都存在。各州和联邦职位的政党投票份额之间的相关性正在增加,以至于总统选举和其他选举开始看起来更加相似。唯一可能的例外是州长选举:一位民主党人在堪萨斯州赢得了最近的州长选举,而共和党人在整个东北部都取得了成功。我们在马里兰州有一位共和党州长——这是全国最民主的州之一。

州首席执行官是一个有趣的领域,在这里,两党的成员仍然可以以立法候选人似乎无法做到的方式与他们的党派标签脱离关系。在大多数竞选中,候选人被迫接受他们党派的更广泛议程,或者至少是选民对该议程的看法。因此,城乡差距在每个层面上都显现出来。

“普通选民 认为 这个平台是什么?对于许多选民来说,民主党的平台就是他们在电视上听到AOC谈论的内容。”唐纳德·特朗普和特朗普主义的崛起是否有助于巩固这些分歧?

特朗普的当选是这一趋势的延续——也许是加速。教育与民主党投票之间的相关性,例如,在2008年已经非常强,但在2016年和2018年变得更强。重要的是要指出,许多受过教育的知识经济工作者并不一定生活在市中心;他们中的许多人生活在郊区。这是未来需要认真对待的一个非常有趣的事情:随着专业人士和知识经济工作者逐渐加入民主党,郊区在我们现在和未来政治中的角色。

政治学家罗纳德·英格哈特曾写过关于“后物质主义政治。”在他看来,受过教育的知识经济选民并不是在经济或物质问题上投票,而是在更广泛的社会问题上投票,比如环境、气候变化、女性以及少数群体和同性恋权利。我们是否在工人阶级中看到另一种后物质主义政治,其中对精英或少数群体和移民的怨恨现在超过了阶级利益?

我倾向于认为,基于明确经济利益的物质主义政治解释更为合理,但当我们看到农民在特朗普政府面临严重困难和因贸易战导致的农作物价格下跌的不确定性时,依然忠于特朗普政府,这种解释变得越来越难以坚持。农村地区的人们对堕胎和其他各种文化问题有着独特的看法。他们比城市美国人更宗教,并且对枪支政策有着强烈的偏好。这些不仅仅是模糊的轻蔑情绪,而往往是具体的基于问题的偏好。从某种意义上说,它们是“后物质”的。当我们试图理解城乡差距时,可能需要超越物质利益。

这是否反映了阶级和地理的重叠,其中某些阶级集中在某些地方,而这些集中地有着不同的价值观?

是的。但对于纯粹的唯物主义论点来说,一个令人不舒服的事实是,美国一些最富裕的地方是城市知识经济区,这些地方投票支持民主党的人数与附近非常贫困的社区一样多。旧金山、华盛顿、甚至费城的富裕、绅士化的市中心部分,与底特律或克利夫兰的非常贫困社区一样,都是民主党支持者。而我们在伦敦、墨尔本、悉尼、多伦多以及世界其他大知识经济城市中也看到了类似的现象。

“民主党人通常生活在超同质的地区,而共和党人则生活在更异质的郊区和农村地区。”你说“左”和“右”这两个术语基本上失去了曾经用来区分民主党和共和党不同经济或阶级利益的意义。

当我问我在斯坦福的学生,或者在我曾在麻省理工学院教授时的学生,他们将自己置于哪个政治立场时,许多人将自己归为左派。但当你进一步探讨并问他们这是什么意思时,他们往往对经济政策没有非常明确的偏好。在他们有偏好的情况下,他们的观点往往偏向中右:他们对监管并不太喜欢;对大幅增加税收持怀疑态度。他们真正谈论的是一系列与堕胎、同性婚姻、科学重要性以及其他各种后物质主义问题相关的议题。

这使得在旧的经济或阶级的单一维度上区分左派和右派变得更加困难。所有这些议题偏好与人口密度相关,民主党已成为每个维度上城市利益的代表。因此,当你将这一切汇总在一个两党制中时,竞争的主要维度开始类似于密度分化,而不是阶级冲突。

你有另一个章节谈到“左翼灵魂之战”。

最进步的人群主要集中在城市地区。这导致了各地区意识形态的分布,左侧尾部远离其余分布。如果你试图赢得立法机构,那就意味着你试图赢得中位数地区。但如果你所有的平台都是由那些在分布尾部的人决定的,他们的偏好与中位数地区相距甚远,那么你就麻烦了。

任何政党都需要管理其纯粹主义者或极端主义者与更温和、务实的支持者之间的斗争,这些支持者更关注胜利而非纯洁。这在右翼也是如此。但在多数派民主制度中,进步派在城市地区如此集中,左翼在跨越这一分歧和解决其温和派与极端派之间不可避免的斗争时面临更大的问题。城市极端主义者可能会控制党派,然后失去很多选举。

我们在英国工党历史中看到了这一点,现在也在杰里米·科尔宾身上看到了这一点。我们现在在美国看到的就是“团队”和温和派民主党之间的斗争。“团队”成员来自非常城市化、进步的地区。这是左翼政党自20世纪初以来一直在挣扎的经典问题。

虽然我想说,民主党能够提出像比尔·克林顿或巴拉克·奥巴马这样的候选人,他们的吸引力更为中间,并且赢得了相当大的胜利。

是的,民主党在总统层面上至少在普选中能够解决问题,他们在过去七次选举中赢得了六次。但一个明显的问题是,他们是否最终会在中间选区中留下过于偏左的声誉。在过去,追溯到南方民主党的时代,他们能够避免拥有明确的全国性平台。他们发展出一种灵活性,使他们能够在与总统候选人截然不同的温和选区中竞选候选人。但在近年来,为关键的郊区选区制定全国性平台或微调一套独特的地方平台的问题对民主党来说变得更加困难。

在美国,关于政党的平台的认知和现实可能截然不同。在美国,问题是:普通选民 认为平台是什么?这或许比平台 实际是什么 更为重要。对于控制总统职位的政党来说,这相对简单:人们对共和党平台的认知基本上就是特朗普的平台。对于不控制总统职位的政党来说,平台的认知或许是由最响亮或最无处不在的声音驱动的。对于许多选民来说,民主党的平台就是他们在电视上听到AOC谈论的内容。那些最有发言权的人决定了党的声誉。如果麦克风主要在城市支持者面前,那对民主党来说就是一个问题。

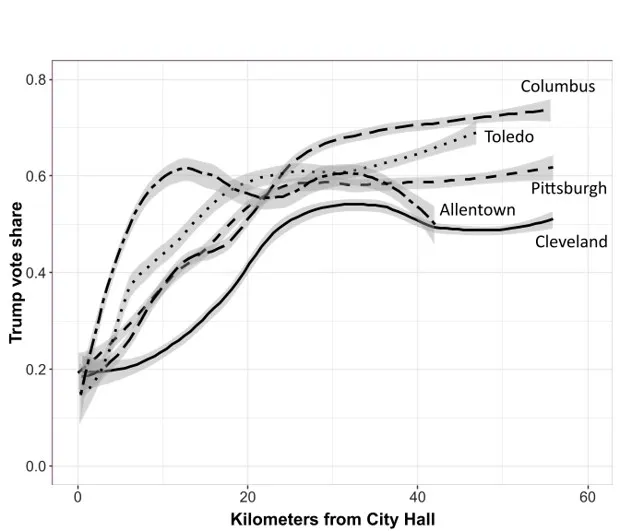

城市规划者和城市地理学家喜欢将城市或大都市地区分类为不同类型:围绕核心组织的较老的、更多工业化的城市;年轻的、更多后工业化的城市,这些城市扩展并围绕多个经济活动中心组织——你可以看到这些不同形式影响着政治。

城市的密度梯度对党派的地理分布显得非常重要。在较老的城市中,民主党人在市中心高度集中,而当人们向郊区移动时,共和党的投票份额迅速增加,使得共和党获得舒适但并不压倒性的多数。

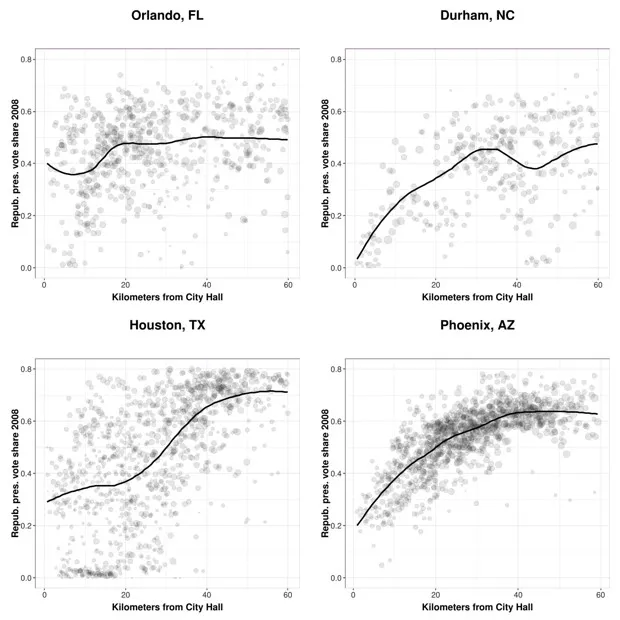

距离市中心的距离与19世纪制造业城市的共和党投票份额

乔纳森·罗登,《为什么城市会失去》在一些年轻的、以汽车为导向的多中心城市中,情况看起来截然不同,民主党人在市中心并没有那么集中,郊区则更加混合。这一点很重要,因为这些是实际上正在增长的美国城市。像休斯顿、奥兰多和凤凰城这样的地方正在吸引更多的人口,随着人们的迁入,他们并不是主要迁入市中心,而是四处扩散。这可能对未来的党派极化和代表性产生重要影响。

乔纳森·罗登,《为什么城市会失去》在一些年轻的、以汽车为导向的多中心城市中,情况看起来截然不同,民主党人在市中心并没有那么集中,郊区则更加混合。这一点很重要,因为这些是实际上正在增长的美国城市。像休斯顿、奥兰多和凤凰城这样的地方正在吸引更多的人口,随着人们的迁入,他们并不是主要迁入市中心,而是四处扩散。这可能对未来的党派极化和代表性产生重要影响。

距离市中心的距离与扩展和增长城市的共和党投票份额

乔纳森·罗登,《城市为何失落》您还谈到了联邦主义的潜力——在联邦、州和地方政府之间分配政治权力——可能是解决党派分歧的一部分。

乔纳森·罗登,《城市为何失落》您还谈到了联邦主义的潜力——在联邦、州和地方政府之间分配政治权力——可能是解决党派分歧的一部分。

如果我们无法逃避国家甚至州级政治中的城乡分歧,为什么不通过更多的去中心化来解决这个问题呢?让更多的人在更多的时间里获得他们想要的更多东西,通过去中心化。在抽象层面上,这感觉完全正确。但在实践中,这可能很困难,尤其是在外部性存在的情况下。如果购买者可以简单地去邻近的管辖区,市级的枪支管控能有多好呢?此外,农村地区依赖于大城市地区的补贴。但确实有许多问题可以并且必须在地方解决。

例如,在加利福尼亚,我们的政治并不是那么极化于左右,而是那些自称为NIMBY(不在我家附近)的人和那些自称为YIMBY(在我家附近)的人之间的住房开发领域。这些是必须由州和地方政府解决的问题。由于当代问题的影响,州和地方政府正在复兴,但也部分是因为联邦层面如此功能失调。

从长远来看,您对美国的政治历史持乐观还是悲观态度?

我本质上是一个乐观的人。在我看来,有几个途径可以让我们慢慢开始摆脱地理区域主义。让我关注一些人口变化。人口流动的趋势可能是朝着更多混合而不是更大隔离和极化发展,非裔美国人的郊区化和西班牙裔的迁移,以及年轻大学毕业生跨州迁移到德克萨斯城市的郊区等地方。年轻的大学毕业生越来越倾向于民主党,他们正在迁移到一些之前相当共和党的阳光带郊区。这样一来,他们使自己的选区和州变得更具竞争力。

郊区是关键。郊区在立法选举中为共和党提供了数十年的选举优势。一些城市的郊区似乎正在发生变化,而共和党最近转变的一些立场并不适合那些选民的偏好。失去像2018年那样的受过教育的专业人士,对共和党来说是无法长期承受的。

在一个两党制的多数制系统中,人们希望对胜利的渴望能为温和派创造激励。从长远来看,也许变化的人口和郊区的更大混合可以帮助我们克服今天困扰我们的极端两极化。从长远来看,如果我们都生活在一个大郊区里,就不可能有城乡对立。