一段跨越三个城市的爱情故事 - 彭博社

bloomberg

地图:美丽的地球。图形:麦迪逊·麦克维/城市实验室在利亚姆的最后一个生日,我给他买了三张地图——每个城市一张,我们作为情侣曾经生活过的三个城市。我在Etsy上购买了这些地图的模板,在Walgreens打印出来,并用脆弱的黑色框架把它们挂在我们的厨房墙上。地图像地理句子一样从左到右展示,显示出我们的关系如何在时间和空间中发展,比任何相册或一堆信件都要清晰。

地图:美丽的地球。图形:麦迪逊·麦克维/城市实验室在利亚姆的最后一个生日,我给他买了三张地图——每个城市一张,我们作为情侣曾经生活过的三个城市。我在Etsy上购买了这些地图的模板,在Walgreens打印出来,并用脆弱的黑色框架把它们挂在我们的厨房墙上。地图像地理句子一样从左到右展示,显示出我们的关系如何在时间和空间中发展,比任何相册或一堆信件都要清晰。

自从利亚姆告诉我他要离开后,我每天至少会盯着这些地图看一次,仿佛这些我们曾经去过的地方的表现可以帮助我找到我们要去的地方。

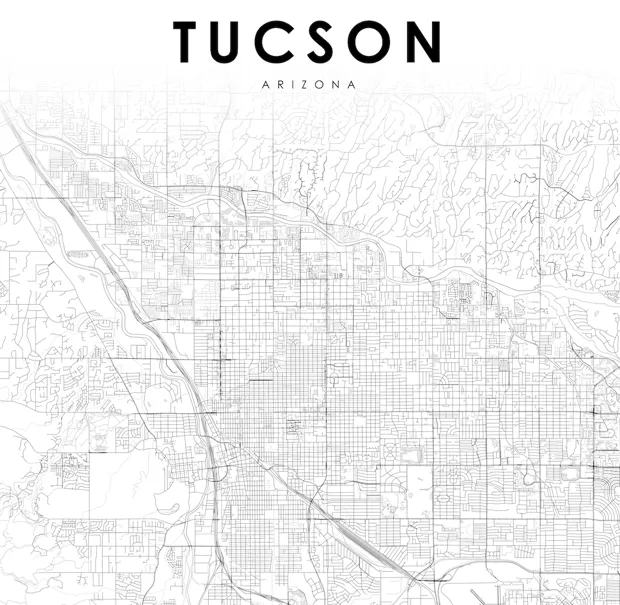

第一个城市是图森,我们在当地大学就读时相遇。更准确地说,我们是在Tinder上相遇——一个虚拟地图,个人资料中的自我都将自己的位置交给了地图,试图与彼此建立联系。利亚姆喜欢我在Tinder上大多数照片中展现的户外活动。我喜欢我们信息交流的简洁:嗨。你好吗?我们在这里见面吧。好的。

第一个城市是图森,我们在当地大学就读时相遇。更准确地说,我们是在Tinder上相遇——一个虚拟地图,个人资料中的自我都将自己的位置交给了地图,试图与彼此建立联系。利亚姆喜欢我在Tinder上大多数照片中展现的户外活动。我喜欢我们信息交流的简洁:嗨。你好吗?我们在这里见面吧。好的。

彭博社城市实验室圣保罗的Cortiços如何帮助庇护南美最大的城市仅使用公共交通的跨洲竞赛悉尼中央火车站现在成为建筑目的地随着住房成本高企,民主党人磨练YIMBY信息图森建在沙漠中,四面环山。这里有一条繁忙的道路名为Speedway,另一条名为Congress,还有一个位于山脚下的购物中心叫La Encantada,那里是你iPhone坏了时去的地方。在我们相遇的那段时间,我的写作课上的学生们都迷恋一首叫“Closer”的歌曲,由Chainsmokers演唱,其中在第二节提到了图森。这首歌在校园附近的任何时刻都能听到,晚上从兄弟会的宽阔阳台上传出,预示着每节课的更换,在人造绿色的四方场上回荡。每当我们听到这首歌时,利亚姆和我都会相视一笑,尽管我很确定我们都能背出歌词。

感谢EarthSquared我对图森的记忆大多发生在夜晚,当西方的天空刚刚停止了它的色彩表演,数百颗星星在上方凝聚可见(出于天文学的目的,图森对光污染有非常严格的规定)。我们的恋爱也发生在半暗之中。我们常常在一家视频租赁宫殿见面,这家店通过提供难以找到的国际小众导演的电影而成功存活下来,超越了Blockbuster。我选择的大多数电影来自中国,我的父母出生于那里。我在考虑毕业后搬到那里,和利亚姆一起观看这些电影是我邀请他的艺术方式。整个春天,我们坐在他的公寓里观看娄烨的夏宫,或贾樟柯的天注定,或王家卫的花样年华。

感谢EarthSquared我对图森的记忆大多发生在夜晚,当西方的天空刚刚停止了它的色彩表演,数百颗星星在上方凝聚可见(出于天文学的目的,图森对光污染有非常严格的规定)。我们的恋爱也发生在半暗之中。我们常常在一家视频租赁宫殿见面,这家店通过提供难以找到的国际小众导演的电影而成功存活下来,超越了Blockbuster。我选择的大多数电影来自中国,我的父母出生于那里。我在考虑毕业后搬到那里,和利亚姆一起观看这些电影是我邀请他的艺术方式。整个春天,我们坐在他的公寓里观看娄烨的夏宫,或贾樟柯的天注定,或王家卫的花样年华。

当夏天终于来临时,我搬到了中国中部的一座城市,利亚姆很快跟随而来。

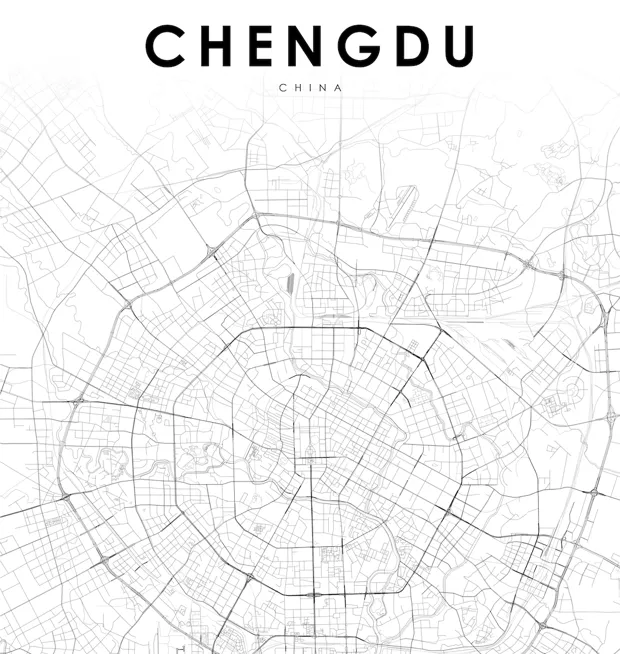

第二座城市是成都,建在一片宽广而肥沃的平原上。如果我们的第一座城市从上方看像一个网格,那么我们的第二座城市看起来像一系列同心圆,每个圆圈被称为环路。生活在这些圆圈内的人比纽约的五个区加起来还要多。然而,当我们向家乡的人谈论成都时,我们形容它为“在中国标准下的中等城市”和“悠闲”,这里有着蓬勃发展的地下文化,包括舞蹈俱乐部和艺术家集体。

感谢EarthSquared在第二座城市,我们不断地对彼此说“我爱你”和“我爱你”。这些话是新的,所以我们在高峰时段的地铁上紧贴着彼此,或者在火锅中将嫩肉放入对方的碗里时说出来。一年里,我们在一间两层楼、500美元的公寓里相爱,楼上有可怕的玫瑰花图案壁纸,我们在午夜的7-Eleven里相爱,手里拿着马格南冰淇淋棒在过道里跳舞,我们在外面、在街上相爱,观看银杏树上的金色叶子飘落。因为这是中国,我们常常不得不通过口罩相爱(那年的空气质量相当差),也就是说,我们在不公平的天气中相爱,在一个阳光很少照耀的城市里。

感谢EarthSquared在第二座城市,我们不断地对彼此说“我爱你”和“我爱你”。这些话是新的,所以我们在高峰时段的地铁上紧贴着彼此,或者在火锅中将嫩肉放入对方的碗里时说出来。一年里,我们在一间两层楼、500美元的公寓里相爱,楼上有可怕的玫瑰花图案壁纸,我们在午夜的7-Eleven里相爱,手里拿着马格南冰淇淋棒在过道里跳舞,我们在外面、在街上相爱,观看银杏树上的金色叶子飘落。因为这是中国,我们常常不得不通过口罩相爱(那年的空气质量相当差),也就是说,我们在不公平的天气中相爱,在一个阳光很少照耀的城市里。

我们之间的差异也变得更加明显。利亚姆在遇到我之前从未出过美国,而我多年来一直在中国探望亲戚。有时我觉得自己是利亚姆的普通话发言人,一个翻译应用,通过它他点餐和指挥出租车司机。尽管我享受利亚姆的白人身份偶尔带给我的光环,但我仍然对这种不对称感到不满——每当我们走过拥挤的房间时,目光总是好奇地跟随我们,随机的陌生人有时还会称赞我有着绿眼睛和卷发的“朋友”。

最后,即使我也没有那么报复心重,去责怪我男朋友跨越一个海洋而离开。我选择了一个遥远的地方,而他在那里与我相遇,把自己带入我这个地理上两极分化的生活中。

第三个城市是罗德岛的普罗维登斯,我们在这里住了一年,拖着脚步上下大学山,听着屋顶上松鼠的交通声。我对博士学位的渴望把我们带到了这里,并将让我在这个地方扎根多年。我们再次住在大学附近,听着在校园中传来的歌声。每个工作日,我朝一个方向走去上课,而利亚姆则朝另一个方向开车去上班。我们住的楼比我们以前住过的任何地方都要矮且透风。“这曾经是一个修道院,”我们的房东在我们搬进来时告诉我们,因此我们只穿着内衣在楼里走动,互相称呼对方为姐妹。

但几个月后,利亚姆将登上飞机,而我不会。我帮他找到这个出口:他想再次移居国外,所以我编辑了他所有的和平队申请材料,并在他收到前往尼泊尔的派遣时与他庆祝。关于他是否会去的问题毫无疑问。作为西方的孩子,利亚姆在东海岸生活并不快乐,那里的通勤每天消耗他两个小时,而在他看来,山脉不过是小丘。

但几个月后,利亚姆将登上飞机,而我不会。我帮他找到这个出口:他想再次移居国外,所以我编辑了他所有的和平队申请材料,并在他收到前往尼泊尔的派遣时与他庆祝。关于他是否会去的问题毫无疑问。作为西方的孩子,利亚姆在东海岸生活并不快乐,那里的通勤每天消耗他两个小时,而在他看来,山脉不过是小丘。

现在,他离开的抽象概念有了名字——尼泊尔——甚至还有一个日期——2020年1月——与之相连,我有很多问题,这些问题对任何曾经面对远距离恋情的人来说都不会感到惊讶。我们应该在一起吗?我们应该分手吗?我们应该在一起但悄悄和其他人发生关系吗?我们应该和其他人发生关系但告诉彼此所有的事情,在不同的时区里在电话中咯咯笑吗?

他将学习以只有他自己才能理解的亲密方式去居住他即将前往的地方,而我将留在这里,埋在我的书本下,审视我们过去的地图。我朋友们想知道我是否已经制定了未来的计划,但你如何为尚未跨越的风景绘制地图呢?你如何为同时发生在两个地方的爱情编制传说或固定罗盘玫瑰呢?

利亚姆和我已经默默假设我们会努力让它运作,无论在他27个月的海外生活中出现什么样的配置。我们会就每一个新的配置进行沟通,坦诚但不过于坦诚地谈论我们的欲望和嫉妒,或许甚至在这段分开的时光中享受它。我大多数时候将其视为一种诚实、理智的方式,但有时我会在我们的床上醒来,考虑发出无礼的最后通牒:这个地方或那个地方;要我就来,不要我就走。

地理学家段义夫在他1974年的研究中写道《地缘情结》 ,一个人的环境不仅仅是“可利用的资源基础或需要适应的自然力量”,而也是他们找到“深厚的依恋和爱的网络”。我通过学习爱我墙上的三个城市来学会爱利亚姆。如果没有那些地方和我们为生活在它们的边界内所走过的距离,我们的爱将是无形、无形的东西。那些城市将我们三角定位,定位我们彼此之间曾经的关系,即使它们在边缘留有所有不可知的空间——那些地图制作者称之为“沉睡的美人”的空白区域。

如果我说我不害怕那种空白的潜力,害怕从我们所有的地图上跌落,那我就是在撒谎。但知道我们不会停留在这里,被这座海边的丘陵城市束缚住,也让我感到兴奋。如果我希望有什么,那就是利亚姆和我一样多地看墙上的地图,并且记住我们走过的所有路。也许在未来,它们会帮助他找到回来的路。