黑色、酷儿、奇卡纳:未被讲述的洛杉矶和新奥尔良 - 彭博社

bloomberg

法拉尔、斯特劳斯与吉鲁克斯,格罗夫大西洋我在新泽西州韦恩的普雷克尼斯购物广场的洗衣店长大,双腿悬挂在固定在厚金属梁上的塑料椅子的座位上,脖子伸长着去看放在自动售货机上方的电视。

法拉尔、斯特劳斯与吉鲁克斯,格罗夫大西洋我在新泽西州韦恩的普雷克尼斯购物广场的洗衣店长大,双腿悬挂在固定在厚金属梁上的塑料椅子的座位上,脖子伸长着去看放在自动售货机上方的电视。

在购物中心的另一头有一家电影院,我们去那里看午场电影,还有一家Dress Barn,我在那里买了我的舞会裙,一家宠物店,我透过玻璃看着小狗,我的房东不允许我们养狗,还有一家小小的中餐馆,我和母亲会在洗衣店的干衣机运转时去那里吃汤和炸云吞。在停车场的中央有一家IHOP,蓝色的屋顶在一片汽车中呼喊,我会拿起《猫》的传单,恳求母亲给我们买票。那家IHOP着火了,在我上高中之前就关闭了。他们从未拆除它,也没有其他商家接手那栋建筑。那蓝色的屋顶依然在尖叫。今年,我28岁,第一次在洛杉矶的潘特吉斯剧院看了《猫》,就在好莱坞大道上。

彭博社城市实验室圣保罗的贫民窟如何帮助庇护南美洲最大的城市仅使用公共交通的跨洲竞赛悉尼中央火车站现在成为建筑目的地在高房价的情况下,民主党人磨练YIMBY信息在我在洛杉矶的前三年里,我的日子围绕着三个不同地点的洗衣机的可用性来安排——在靠近鹰岩大道的约克街,如果我运气好的话,那里有足够的洗衣机可以让我在去隔壁的U Pick Cafe吃卷饼和扁豆汤之前把我的硬币用完;在靠近菲格罗亚的约克街,街对面我在Christy’s Donuts买甜甜圈和彩票;或者在蒙特维斯塔,离Tierra Mia不远,那家只收现金的墨西哥餐厅La Fuente旁边,罗里在洗手间呕吐,而我在请病假后带着莫莉去吃早餐。

有时我会上车,开车去罗斯米德,去一个靠近Olive Garden和Petco的大型沃尔玛超级中心,那里的环境让我觉得我回到了家。在洛杉矶的第一年,当我工作不足且情绪波动时,有时我会上车,开车去罗斯米德,去一个靠近Olive Garden和Petco的大型沃尔玛超级中心,那里的沃尔玛离我们家最近,我母亲会在那儿买便宜的家庭用品,而我则试穿带有预缝补丁的牛仔裤。

直到最近,我才知道当朋友们来洛杉矶时该带他们去哪里。并不是说我的生活从未与洛杉矶的神话相交——我曾在名人旁边吃早午餐,走过罗迪欧大道,并坚持要进入香奈儿精品店,站在一个步步高升的背景板的两侧。但那些时刻是理想化的,而不是舒适的。那些时刻是关于将自己挤进一个规定的叙事中。那些时刻是对巨大神话的微小瞥见。

自从我到达这里,我一直渴望发掘城市的另一种版本——一个被洛杉矶历史步道的旅游指南或查尔斯·布考斯基最喜欢的酒吧地图所掩盖的版本。我无尽地寻找关于洛杉矶有色人种女性的书籍;关于洛杉矶酷儿、工人阶级人群的书籍;关于任何看起来像我、感觉像我、爱着像我、渴望像我的人在洛杉矶的书籍。

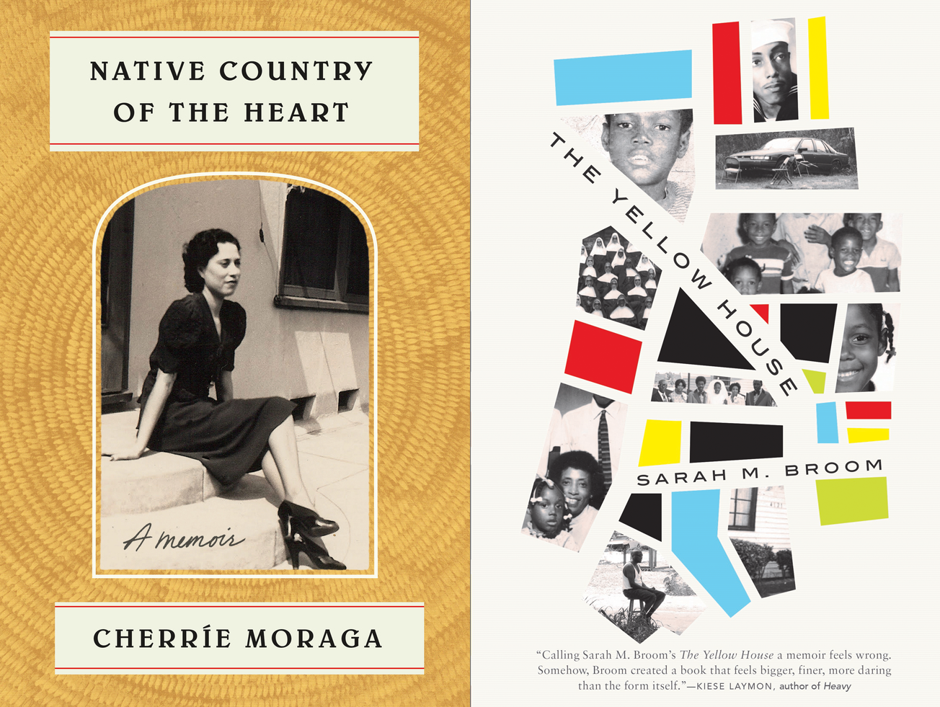

然后我读了*《心之故乡》。*

切里·莫拉加的回忆录于四月发布,设定在一个不太遥远的过去,在圣加布里埃尔的拉斯图纳斯大道上,那是一个明显的奇卡纳、拉丁裔的地方;在一个由酷儿女性身体所占据和流行的回声公园。那本美丽的书中嵌入了对莫拉加和她家人共进晚餐的餐馆的快速提及;对那些在我脑海中绘制的城市地图上我能清晰看到的坐标所承载的地方的简短描述。

她的书也毫不掩饰地主张这个地方属于她——它的故事是她的,它的历史是土著的、棕色的和工人阶级的。这些也是重新绘制新奥尔良地图的地标,正如莎拉·M·布鲁姆的*《黄房子》*,于周二发布,讲述了作者在新奥尔良东部的童年以及飓风卡特里娜后使她的家人、朋友和邻居流离失所的社会政治战争。布鲁姆作为一位在城市贫困和资源匮乏地区长大的黑人女性的视角,对于理解风暴及其对像她这样的家庭的不成比例影响至关重要。

生活和爱在这些模糊坐标中的人们同样重要、珍贵,人类与创造这些城市流行传说的标志性人物和事件一样。布鲁姆和莫拉加将新的故事带到这些传奇城市的前面,在民间传说中恢复现实。我的经历中定义的洗衣店地标,可能不在他们自己的地图上,而新泽西州的韦恩可能也不在他们的视野中。但是*《故乡》* 和*《黄色房子》* 尊重这些经历和它们发生的地方,提升和放大它们,仿佛在宣示生活、爱和在这些模糊坐标中失去的人们同样重要、珍贵,人类与创造这些城市流行传说的标志性人物和事件一样。

布鲁姆的新奥尔良并没有将著名的法国区置于中心;相反,她带领读者向东七英里——首先沿着10号州际公路,那里克莱博恩大道沿线曾经繁荣的黑人企业;经过警告你高速公路即将结束的标志,四英里后到达最后一个出口,来到高架桥和四车道的谢夫门图高速公路。在谢夫旁边是K&B药店,布鲁姆的父亲西蒙曾在黄色房子里的地毯脏了时租用过地毯清洁机。

2010年,飓风卡特里娜摧毁的教堂炸鸡连锁店的残骸仍然留在新奥尔良东区的谢夫门图高速公路上,距离萨拉·布鲁姆回忆录中同名的黄色房子几英里。杰拉尔德·赫伯特/AP埃迪、迈克尔和达里尔——布鲁姆母亲第一任丈夫的兄弟姐妹——在圣保罗使徒学校的Chef上上私立学校;她小时候穿过那里,去杰斐逊·戴维斯小学。Chef是布鲁姆的姐姐卡伦被一辆车撞到并拖行的街道,但她幸存了下来。

2010年,飓风卡特里娜摧毁的教堂炸鸡连锁店的残骸仍然留在新奥尔良东区的谢夫门图高速公路上,距离萨拉·布鲁姆回忆录中同名的黄色房子几英里。杰拉尔德·赫伯特/AP埃迪、迈克尔和达里尔——布鲁姆母亲第一任丈夫的兄弟姐妹——在圣保罗使徒学校的Chef上上私立学校;她小时候穿过那里,去杰斐逊·戴维斯小学。Chef是布鲁姆的姐姐卡伦被一辆车撞到并拖行的街道,但她幸存了下来。

在那条高速公路上行驶一英里,如果你在最右侧车道朝着一个雪佛龙加油站、一个汽车零件商店、一些破旧的公寓、考西的乡村厨房、纳塔尔超市和曾经是自助洗衣店的轮胎店驶去,就会看到威尔逊大道,曾经有一座黄房子。布鲁姆在4121号长大,她的母亲在4803号与她的父亲结婚。

在威尔逊的短端附近,老根蒂利路上,男孩们在这里钓小龙虾,她的母亲艾沃瑞每周五和西蒙一起去施维格曼超市——这是作者小时候“最喜欢胡闹的地方”之一。

这些地方不是游客狂欢和旅游指南所描述的地方。这些是边缘化家庭生活展开的地方。这些是城市生活真正 发生的地方——对于女性、工人、被困在沉默中的同性恋者。这些是那些为城市注入生命的无形底层人群的地方,但他们常常得不到任何回报的认可,他们在日常生活中经历的动作赋予了自己的故事深刻的意义。

新奥尔良东区是80年代和90年代的小册子和书籍所描述的“真正的无归之地”。然而,布鲁姆的整个家庭不仅仅是 来自那里——他们也 回到那里。即使在水退去多年后,数千天后,他游过水的兄弟卡尔仍然回到威尔逊的短端。他在曾经黄房子所在的土地上徘徊,凝视着他们的家曾经所在的地方,修剪着曾经是院子的草。

在她成长的过程中,布鲁姆避免邀请朋友回到她位于新奥尔良东区的家。她的母亲总是警告说,黄房子总是“在进行中”,并且遭受结构上的困扰,并不“对其他人来说那么舒适。”但现在,在一场自然灾害的影响下,房子被从基础上震落,分成两半,并给城市提供了随意拆除它的许可,布鲁姆决心让它复活。

布鲁姆的新新奥尔良地图要求我们放弃一个城市的神话;莫拉加对洛杉矶的描绘要求我们关注那些建设它的社区。布鲁姆所保留的地标是家庭梦想、社区苦难、政府失误和制度性种族主义的场所——但它们也是她经历羞耻、寻求安全和坠入爱河的地方。莫拉加所揭示的记忆提醒我们,洛杉矶是那些在好莱坞和历史书中仍未被讲述的故事的家。

为了让这些女性重新占据这些地方,为了让这些作者将它们写入记忆,促使我们思考它们的毁灭和被忽视。目睹这一审判和记忆对我来说是一种荣幸——也是我迄今为止最接近自己文学归来的时刻。

更正:由于编辑错误,这篇文章的一部分错误地给出了《黄房子》作者的中间名首字母。正确的是莎拉·M·布鲁姆。