在纽约市篮球场上寻找家庭 - 彭博社

bloomberg

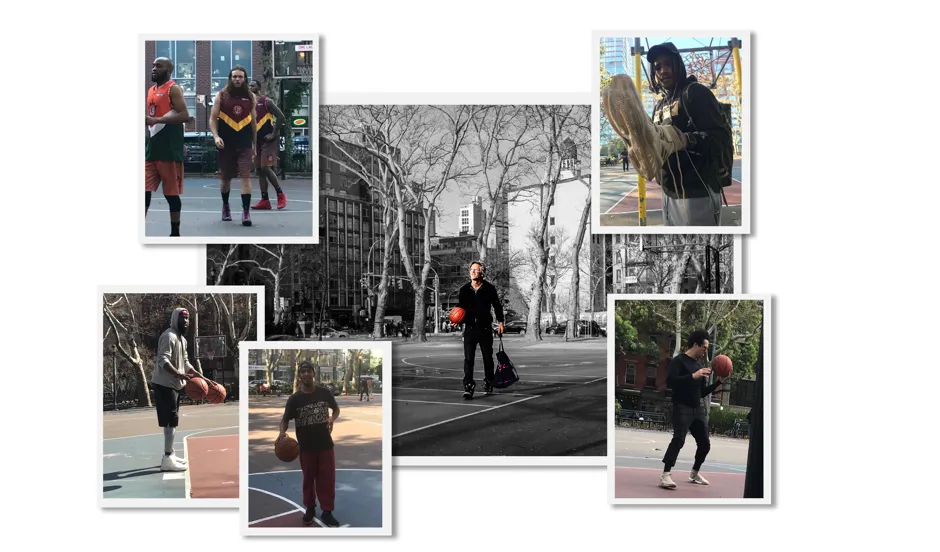

麦迪逊·麦克维/城市实验室这是我们关于寻找社区系列的第二篇文章。阅读第一篇 在这里。

麦迪逊·麦克维/城市实验室这是我们关于寻找社区系列的第二篇文章。阅读第一篇 在这里。

一个月前,西德尼在萨拉·D·罗斯福球场的微弱灯光下连续投中了44个三分球。我的记录是17。我曾经认为那很了不起。

16年前我搬到纽约市下东区时发现了这些球场。对于一个街头篮球爱好者来说,它们是美丽的:两个宽敞的球场,周围种满了悬铃木和长椅。

每当我不需要加班时,我会从法国银行的工作地点乘坐F线地铁飞奔到市中心,换下西装,前往公园打全场比赛。随着夜晚的深入,球场变得越来越拥挤,陌生球员很难被选中参加五对五的比赛。几乎没有人愿意冒险选择一个中年、瘦弱、身高5英尺10英寸的白人。为了有一个篮筐让我练习,我必须在晚上出现。多年来,在这些球场的深夜投篮已成为一种冥想的例行公事,这是西德尼和我共同分享的。

西德尼是球场的 灰衣人。绰号魔术,他是纽约市的游乐场传奇。我听说过他在西第四街的统治故事,那里的半职业球员比赛,我也看过他大学精彩瞬间的20年老录像带,其中包括一个随意完成的360度扣篮。虽然花了很长时间,但我们现在彼此了解得很好:我们有时会见面投篮或聊天。他见过一切:他最近给我提供了关于一次痛苦分手的看法,指出在某种程度上,我是在这些球场上背叛我的女友——这可能比和其他女人出轨更糟。在公园里,我受到无条件的欢迎和欣赏。

西德尼是球场的 灰衣人。绰号魔术,他是纽约市的游乐场传奇。我听说过他在西第四街的统治故事,那里的半职业球员比赛,我也看过他大学精彩瞬间的20年老录像带,其中包括一个随意完成的360度扣篮。虽然花了很长时间,但我们现在彼此了解得很好:我们有时会见面投篮或聊天。他见过一切:他最近给我提供了关于一次痛苦分手的看法,指出在某种程度上,我是在这些球场上背叛我的女友——这可能比和其他女人出轨更糟。在公园里,我受到无条件的欢迎和欣赏。

彭博社城市实验室芝加哥以冷静、派对和阳光克服了DNC怀疑者纳粹掩体的绿叶改造将丑陋的过去变成城市的眼球吸引器圣保罗的 cortiços 如何帮助庇护南美洲最大的城市仅使用公共交通的跨洲比赛萨拉·D·罗斯福公园已经存在了84年。宽一条街,长七条街,从曼哈顿桥延伸到休斯顿街,夹在克里斯蒂街和福赛斯街之间。它实际上包含六个完整的球场:两个在运河街,另外两个在斯坦顿街和里维顿街之间的足球场旁边。那两个球场最近由一位著名的涂鸦艺术家重新粉刷,与耐克进行联合品牌合作:华丽,但对我来说不合适。真正的活动在北侧的球场上。

2011年,我的金融工作和我分道扬镳。二十年来,我的生活围绕着早上7:30到达办公室和十小时后离开而组织。随着所有新获得的自由时间,我开始练习我的自动跳投。(“自动”是指如果没有人防守我,它就会进篮。)

每当有人加入这个小组,他都会握手。一开始,只有两个人和我握手。现在在夏天,可能有100个。在球场上,不是“你做什么?”在这里,你打球——大多数时候。我50%的时间在投篮;50%的时间坐在旁边,和人们聊天,建立关系。我没有孩子,但我看着孩子们在这里长大。

这些球场是一个杂乱无章的家庭,充满了替代的兄弟、父亲和儿子。当我大约九岁时,我记得我的继父递给我一个篮球,说:“这将是你的父亲,”或者至少感觉是那样。我们住在布鲁塞尔,我的生父在亚利桑那州的图森,距离遥远,而我的继父是一位总是在外演出的爵士音乐家。大多数在这个球场上花时间的家伙都有年轻时去世的父亲或不在身边的父亲。我很难相信,但我这个年轻时总是依附于强大男性形象的人,现在却成为了他人的导师。

在2012年,奥维尔出现了。那时他大约16岁。一个家伙试图欺负他并抢走他的“下一个”。(下一个游戏。)奥维尔把他打了一顿。这让奥维尔在球场上立刻赢得了威信。中等身高,留着脏辫,奥维尔看起来并不吓人;他是那种每次见到你都会拥抱并轻松微笑的人。但他是在拳击馆长大的,无论好坏,他确实无所畏惧。我们互相支持:当奥维尔19岁还没有高中毕业时,我说“够了”,并辅导他直到他通过了获得文凭的考试。

西德尼,六岁时也失去了父亲,给奥维尔提供了坚韧的赞美和严厉的建议,包括“别再浪费时间打篮球了”,早早意识到奥维尔需要专注于拳击。奥维尔变得更加认真,开始在门德斯拳击馆训练。今年早些时候,他在麦迪逊广场花园获得了金手套资格。西德尼和我去观看他的冠军赛。当你看着一个你关心的人打拳时,一种部落本能会占据你,我一直在想“别伤害我的宝贝。”作为一名重量级拳手,绰号“爆米花”,他在23岁生日那天赢得了他的体重级别。

感谢迈克尔·克劳恩斯弗朗西斯,一个瘦瘦的白人小伙,常常在深夜穿着全黑、戴着深色墨镜到球场,得到了“吸血鬼周末”的称号。一天他告诉我:“哟,我快要火了,”并给我看了一段他与坎耶·韦斯特和邦·艾佛的合拍视频。吸血鬼搬到了西海岸,并在我这里留下了一些运动鞋。当他说让我留着的时候,我给他发了一张奥维尔的照片,大家的小弟弟,穿着那些鞋。弗朗西斯偶尔会回来见一群公园常客,为自己能和超级明星混在一起而感到自豪:我收到的最后一条短信是:“我刚在坎耶的球场上打了一场。我一对一打败了一个22岁的小伙。”

感谢迈克尔·克劳恩斯弗朗西斯,一个瘦瘦的白人小伙,常常在深夜穿着全黑、戴着深色墨镜到球场,得到了“吸血鬼周末”的称号。一天他告诉我:“哟,我快要火了,”并给我看了一段他与坎耶·韦斯特和邦·艾佛的合拍视频。吸血鬼搬到了西海岸,并在我这里留下了一些运动鞋。当他说让我留着的时候,我给他发了一张奥维尔的照片,大家的小弟弟,穿着那些鞋。弗朗西斯偶尔会回来见一群公园常客,为自己能和超级明星混在一起而感到自豪:我收到的最后一条短信是:“我刚在坎耶的球场上打了一场。我一对一打败了一个22岁的小伙。”

游戏之王在Sara D,是Raine。一个新来者——他三年前从佛罗里达搬到这里——Raine曾经有点孤僻,直到他征服了球场:他是个射手,几乎从不输。他住在华盛顿高地的远处,但经常下城,因为像我们许多人一样,他热爱这些球场和它的社区。现在其他球员叫他耶稣,因为他的长发和胡子。像球场上的许多家伙一样,Raine为像Caviar和Postmates这样的应用送餐:其他人骑自行车送;Raine是我知道的唯一一个只是跑来跑去的人。此外,Raine是我知道的唯一一个不知道自己父亲是谁的人。

这些球场是不断发展的下东区的一个缩影:这是一个男孩俱乐部——我们都围绕着一个球和一场比赛聚在一起。在球场上并不总是一帆风顺。这是纽约。环绕球场的长椅上坐满了吸食K2的人,这是一种便宜的模仿THC,喷洒在草药上,散发的气味更像燃烧的轮胎而不是大麻,甚至比偶尔被无家可归者在公园里留下的人类粪便的气味还要糟糕。毒品早已成为公园故事的一部分:从1970年代到80年代中期,城市最大的露天海洛因市场就在公园内。但这个社区像曼哈顿的大多数地方一样在变化。2014年,Nativity Mission School被拆除,以便为一栋豪华公寓大楼让路,公寓售价在260万到850万美元之间。2017年,一家28层的Ian Schrager酒店PUBLIC在公园对面开业。

自我到达以来,参加最多即兴比赛的球员是一个矮小的多米尼加人,名叫Rondo。他在附近的Whole Foods的肉类部门工作,给我们讲述一个每天都来买价值100美元的菲力牛排——给他的狗的常客的故事。作为一个篮球智商高、运球能力出色的控球后卫,Rondo的标志性动作是在对方球员被困并急切寻找队友传球的那一刻大喊“嘿”。一次又一次,Rondo让他们误以为要把球传给他。

这些球场是一个不断发展的下东区的缩影。这是一个男孩的俱乐部——我们都围绕着一个球和一场比赛聚在一起。并不是每个人都参与;有些人只是闲逛和观看,炫耀他们的新运动鞋,抽大麻,或者争论NBA球员的相对优劣。这里是免费的,娱乐性强,充满支持。它基于对你的球和你的谈话技巧的尊重。每当有人加入这个团体时,他都会握手。一开始,只有两个人和我握手。现在在夏天,可能有100个。

只要天气允许(温度至少34华氏度),我几乎每天都会在纽约市打球。我照看这些球场。当旧网破损时,我会挂上新的。纽约市有很多东西对我来说已经来去匆匆,但这些球场、这些人和我建立的关系却没有。去年底,我做出了一个承诺,搬进了一间小公寓,正对着这些球场。这样我更容易照看球场,看看谁在那儿,找到一个空篮。孩子们会给我发短信,如果他们没有球(令人惊讶的是,带球来球场的人少之又少),我会从四楼的窗户把一个球扔给他们。

随着我接近50岁,我的头发变灰了,我在球场上的绰号是爷爷或OG,但经过16年,青少年、球员、当地人,甚至在Sara D. Roosevelt球场抽K2的人都知道一件事:“那个老家伙,那个西德尼的朋友——他能投篮。”