1918年西班牙流感的教训,100年后 - 彭博社

Linda Poon

一名指挥检查潜在乘客在华盛顿州西雅图是否佩戴口罩。国会图书馆1918年的西班牙流感大流行经历了三次波浪。当第一波在春季悄然袭来纽约市时,居民和官员都将其视为季节性流感的又一轮。到夏季中旬,相关死亡人数减少,第一波 几乎没有被提及 在卫生部门的每周公告中。

一名指挥检查潜在乘客在华盛顿州西雅图是否佩戴口罩。国会图书馆1918年的西班牙流感大流行经历了三次波浪。当第一波在春季悄然袭来纽约市时,居民和官员都将其视为季节性流感的又一轮。到夏季中旬,相关死亡人数减少,第一波 几乎没有被提及 在卫生部门的每周公告中。

一个世纪后,历史学家们将1918年的西班牙流感称为“所有大流行的母亲。” 在第一波之后的几个月里,它导致全球估计5000万到1亿人死亡。这超过了第一次世界大战期间报告的2000万死亡人数,而那场战争刚刚结束,以及过去40年中与艾滋病毒相关的3500万死亡人数。尽管它仍然是历史上最被忽视的医学事件之一,但其教训仍然影响着今天公共卫生危机的处理方式。

彭博社城市实验室古根海姆在沙漠中崛起,阿布扎比转变为外籍人士中心芝加哥以冷静、聚会和阳光克服了民主党全国委员会的怀疑者纳粹掩体的绿意改造将丑陋的过去变成城市的眼球吸引者圣保罗的贫民窟如何帮助庇护南美洲最大的城市因此,纽约市博物馆开设了一项关于城市传染病历史的新展览,回顾西班牙流感的爆发,这并非巧合。“细菌城市:微生物与大都市”展示了历史照片和图表,记录了这场大流行的经过,以及其他疫情的文物,包括臭名昭著的“伤寒玛丽”的一封信、一名肺结核患者的肺标本,以及2014年埃博拉疫情期间官员穿的防护服。

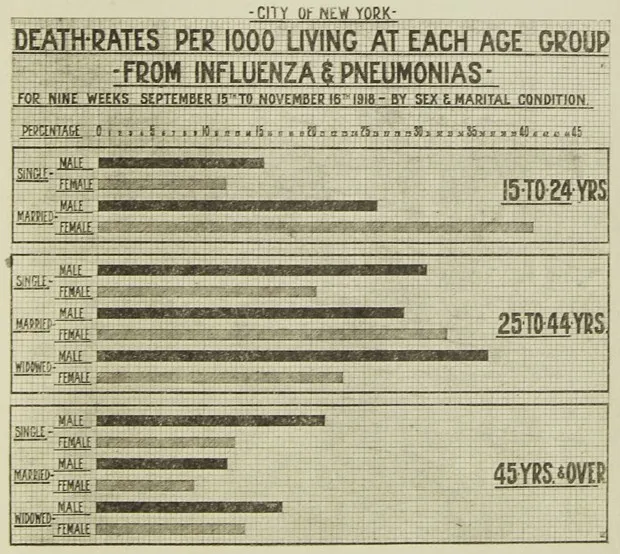

但在1918年,9月15日标志着一个可怕的转折点。博物馆副馆长兼首席策展人莎拉·亨利表示,在那一天,城市正式报告了与该疾病相关的首例死亡。这标志着疫情的第二波也是最致命的一波,最终将在一年多的时间里夺去约33,000名纽约人的生命,占城市死亡人数的三分之二。

在此之前,纽约和其他美国城市的地方官员并不要求医生报告西班牙流感病例。这 妨碍 了早期监测疫情和评估遏制传播努力的工作。直到危机变得不可否认,美国外科医生总监才要求城市卫生部门每周报告,而即便如此,报告也不准确:医生们常常将死亡归因于其他疾病,或者报告流感相关死亡的时间过长。

“一个城市不会突然出现这样的紧急响应。”在许多方面,纽约市为空气传播的流感病毒提供了完美的传播环境:在这个拥有500万人口的拥挤大都市——当时是任何城市中最大的人口——大家庭挤在狭小的家中,儿童和工人挤在学校、车间和地铁中。许多美国最优秀的医生在海外帮助第一次世界大战的努力,导致城市们忙于应对激增的死亡率。看似健康的人在几天内就会死去。根据历史学家约翰·巴里和《大流感》一书的作者维克托·沃恩,一位军医,在私下里做出了一个严峻的预测:“文明可能在几周内消失。”

然而,与其他大型美国城市相比,纽约的死亡率相对较低,约为每千人4.7。波士顿和费城分别报告每千人6.5和7.3的死亡率。亨利和许多历史学家将其归因于城市现有的公共卫生基础设施以及皇家·科佩兰的动员努力,他刚刚被任命为城市的卫生专员。“一个城市不会突然出现这样的紧急响应,”亨利说。“而纽约卫生局利用其应对其他疾病,特别是结核病的经验。”

在“细菌城市”展览中展示的是这张在纽约市戴着口罩的打字员的照片。美国国家档案馆科普兰的运动以教育为中心,每周发布公告,建议人们使用手帕,“打喷嚏,不要散播”,并避免人群。童子军发放卡片警告吐口水的人,他们违反了卫生法,这将导致罚款和监禁。城市印刷了数十万张传单,特别向学生分发了至少90万张。

在“细菌城市”展览中展示的是这张在纽约市戴着口罩的打字员的照片。美国国家档案馆科普兰的运动以教育为中心,每周发布公告,建议人们使用手帕,“打喷嚏,不要散播”,并避免人群。童子军发放卡片警告吐口水的人,他们违反了卫生法,这将导致罚款和监禁。城市印刷了数十万张传单,特别向学生分发了至少90万张。

科普兰没有停止地铁服务,而是想出了一个创造性的解决方案。“卫生专员根据行业实施了错开工作日,因此不是每个人都在9点到达工作,而是根据他们所处的行业,有些人会稍晚或稍早到达,”亨利说。根据科普兰在1918年11月的《利用交通系统抗击流感》一文,零售店将在早上8点开门,办公室在8:30,剧院则遵循特定的晚间时间表。

实际上,这很奇怪——甚至有争议——剧院和其他公共聚集场所竟然完全开放。纽约市是少数几个保持学校开放的城市之一。科普兰的理由是:“我这样做的目的是,不发出一般的关闭命令,也不对情况大肆宣传,以降低恐慌的危险,”他告诉《纽约时报*,在疫情结束后。“我希望人们能够在没有持续恐惧和歇斯底里的灾难感的情况下继续他们的工作。”*

控制恐慌的需求是一个在今天的疾病爆发期间仍然出现的问题。当2014年埃博拉疫情从西非蔓延到美国时,恐慌——连同错误信息、恐惧和歧视——传播的速度比病毒本身还要快。当地政治家如当时新泽西州州长克里斯·克里斯蒂(Chris Christie)在公共卫生官员的建议下,将一名健康的护士隔离,无疑加剧了这种情况。

巴里(Barry)表示,遏制恐慌和讲真话之间有一条细微的界限,而在严重疫情期间,科学家所知道的与政治家所说的之间的差距是最危险的。因此,他支持批评科普兰(Copeland)在早期低估疫情严重性的研究者。

事实上,当被问及纽约市在应对西班牙流感方面是否突出时,巴里回答是:“它的表现比其他国家的任何城市都要差。”他将相对较低的死亡率归功于春季的第一次轻微疫情,这帮助提高了居民对该病毒株的免疫力(尽管其他历史学家对此观点持不同意见)。

一张记录纽约市死亡率的图表,从九月到十一月。纽约市公共图书馆相反,巴里认为旧金山的应对措施是应对疫情的标准。到十月流感相关死亡人数超过2000时,该市卫生委员会对学校、舞厅、剧院和其他公共聚集场所实施了关闭。教堂仍然开放,但官员建议如果必须举行服务,应该在开放空间进行。旧金山还敦促人们佩戴口罩,认为这是每个人的爱国责任(尽管今天仍在争论其有效性)。那些不遵守的人被罚款5美元,有些甚至入狱。

一张记录纽约市死亡率的图表,从九月到十一月。纽约市公共图书馆相反,巴里认为旧金山的应对措施是应对疫情的标准。到十月流感相关死亡人数超过2000时,该市卫生委员会对学校、舞厅、剧院和其他公共聚集场所实施了关闭。教堂仍然开放,但官员建议如果必须举行服务,应该在开放空间进行。旧金山还敦促人们佩戴口罩,认为这是每个人的爱国责任(尽管今天仍在争论其有效性)。那些不遵守的人被罚款5美元,有些甚至入狱。

巴里特别提到的是,一旦疫情蔓延到西海岸,官员们对疫情的严重性非常明确。“国家公共卫生领导人字面上说,‘这只是另一种名称的普通流感,’”巴里说。“在旧金山,他们基本上说这是一个致命的威胁,但我们是一起面对的,并且它的运作比其他城市更好。街区被组织起来,学校关闭,教师自愿参与。”

1918年的重演是否可能?确实,医学技术的进步,特别是流感疫苗,可以遏制传播。但正如国家过敏和传染病研究所所长安东尼·福奇去年在华盛顿特区的疫情准备论坛上所说,“在致命的1918年流感一百年后,我们仍然脆弱。”

然而,知道1918年西班牙流感细节的人寥寥无几。(甚至它的名字也具有误导性——它与西班牙无关。)事实上,亨利说,随着季节性流感疫情的来来去去,人们对这一主题并没有集体意识。“作为一种文化和城市,我认为我们在公共卫生方面的关注往往更多地转向生活方式和环境疾病,”她说。“我们前辈生活中主导的感染日常意识已经从我们的脑海中消退。”

“细菌城市:微生物与大都市”将在纽约市博物馆展出,展期至2019年4月28日。