芝加哥的市议员如何将穷人排除在他们的选区之外 - 彭博社

Tanvi Misra

随着芝加哥以西班牙裔为主的皮尔森社区的高档化,它已成为关于可负担住房斗争的一个地点。M. Spencer Green/AP芝加哥的市议员在各自的管辖区内享有 很大的权力,包括阻止或限制新的住房开发的能力。这种权力被称为市议员特权,已被用来维护种族和经济隔离,并加剧 城市的可负担性危机。

随着芝加哥以西班牙裔为主的皮尔森社区的高档化,它已成为关于可负担住房斗争的一个地点。M. Spencer Green/AP芝加哥的市议员在各自的管辖区内享有 很大的权力,包括阻止或限制新的住房开发的能力。这种权力被称为市议员特权,已被用来维护种族和经济隔离,并加剧 城市的可负担性危机。

根据 一份最近的报告,芝加哥地区公平住房联盟(CAFHA)指出,白人占多数的富裕选区的市议员不成比例地利用这一权力来支持种族动机的反对开发(NIMBY主义),并一再拒绝开发密集和可负担住房,长达80年。最近,这种NIMBY主义并不仅限于城市的白人占多数的选区,这些选区占芝加哥50个选区中的14个,而18个选区是黑人占多数,18个是西班牙裔占多数。根据报告,芝加哥超过一半的选区在1992年至2017年期间没有接受过任何通过市政府贷款计划资助的多户住宅。

彭博社城市实验室古根海姆在沙漠中崛起,阿布扎比变身外籍人士中心芝加哥以冷静、派对和阳光克服了民主党全国委员会的怀疑者纳粹掩体的绿意改造将丑陋的过去变成城市的眼球吸引器圣保罗的 cortiços 如何帮助庇护南美洲最大城市报告追溯了这种市议员权力的历史,回到1930年代,当时芝加哥市议会成员控制公共住房地点的选择,为今天的隔离奠定了基础。在此后的几十年中,市议员利用赋予他们的权力和影响力,通过降低区域密度(减少一个区域的允许密度)来阻止新开发,妨碍获得城市融资,并控制市有土地的命运。通过报告:

结果是,在以白人和低贫困地区为主的文化中,市议员设立障碍以保护家庭可负担住房的现状;在面临长期投资不足的选区,市议员被迫承担超过公平份额的可负担住房,因为如果不在他们的选区建造,就根本不会建造,而他们的选民中存在明显的需求;而在正在进行城市更新的地区,市议员的权力减弱,无法抵御造成日益不可负担住房环境的市场力量。

以下是市议员使用的机制及其后果的一些细节:

降低区域密度和地标化以限制密度

芝加哥的市议员们充分利用了下调分区和地标化(将建筑物标记为历史或建筑上具有重要意义,因此不符合拆除条件)来阻止可负担住房进入他们的选区。报告指出,这些策略在白人选区中尤其被积极使用,以预防密集开发,限制可负担和市场价住房。

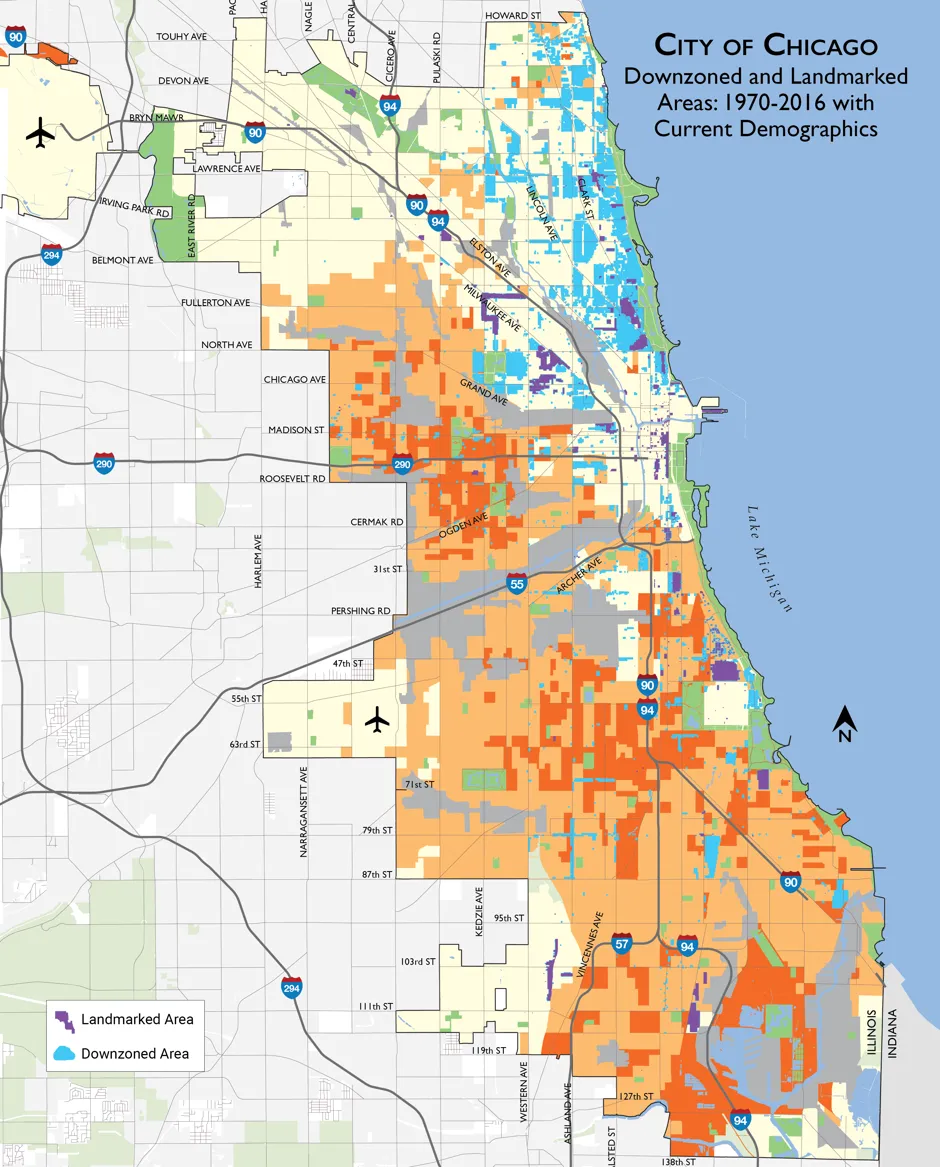

芝加哥的地理区域中有80%不符合多家庭住房的条件。结果非常明显:芝加哥北部和西北部的14个白人占多数的选区,从1970年到2016年,占下调分区(如下图蓝色部分)或地标化土地(如下图紫色部分)的55%。这些举措不仅限制了该地区未来住房的整体供应,还使这些市议员对该区域最终建设的内容拥有更大的控制权。

总体而言,这些白人占多数的选区占总共50个选区的28%,但现在仅包含城市多家庭分区土地的25%,而城市多家庭住房的比例仅为2%——部分原因是低允许密度使大多数多家庭项目在财务上不可行,报告的作者表示。

下调分区(蓝色)和地标化(紫色)土地在显示芝加哥隔离的地图上叠加。最浅的黄色代表白人占多数的地区。浅橙色区域则为非白人占多数的地区,最深的橙色包括贫困率超过40%的非白人占多数的区域。CAFHA虽然芝加哥可能有一些市议员为了保持其地区的可负担性而进行了下调规划,但在大多数白人区,下调规划被不成比例地使用,并与否决密集住房项目结合在一起,以整体降低可负担性,芝加哥大都会规划委员会(MPC)负责住房、社区发展和公平议程的Marisa Novara表示。(该中心的报告关于拆除芝加哥的隔离建议削弱市议员的权力。)

下调分区(蓝色)和地标化(紫色)土地在显示芝加哥隔离的地图上叠加。最浅的黄色代表白人占多数的地区。浅橙色区域则为非白人占多数的地区,最深的橙色包括贫困率超过40%的非白人占多数的区域。CAFHA虽然芝加哥可能有一些市议员为了保持其地区的可负担性而进行了下调规划,但在大多数白人区,下调规划被不成比例地使用,并与否决密集住房项目结合在一起,以整体降低可负担性,芝加哥大都会规划委员会(MPC)负责住房、社区发展和公平议程的Marisa Novara表示。(该中心的报告关于拆除芝加哥的隔离建议削弱市议员的权力。)

“问题不在于意图,问题在于结果,”她说。

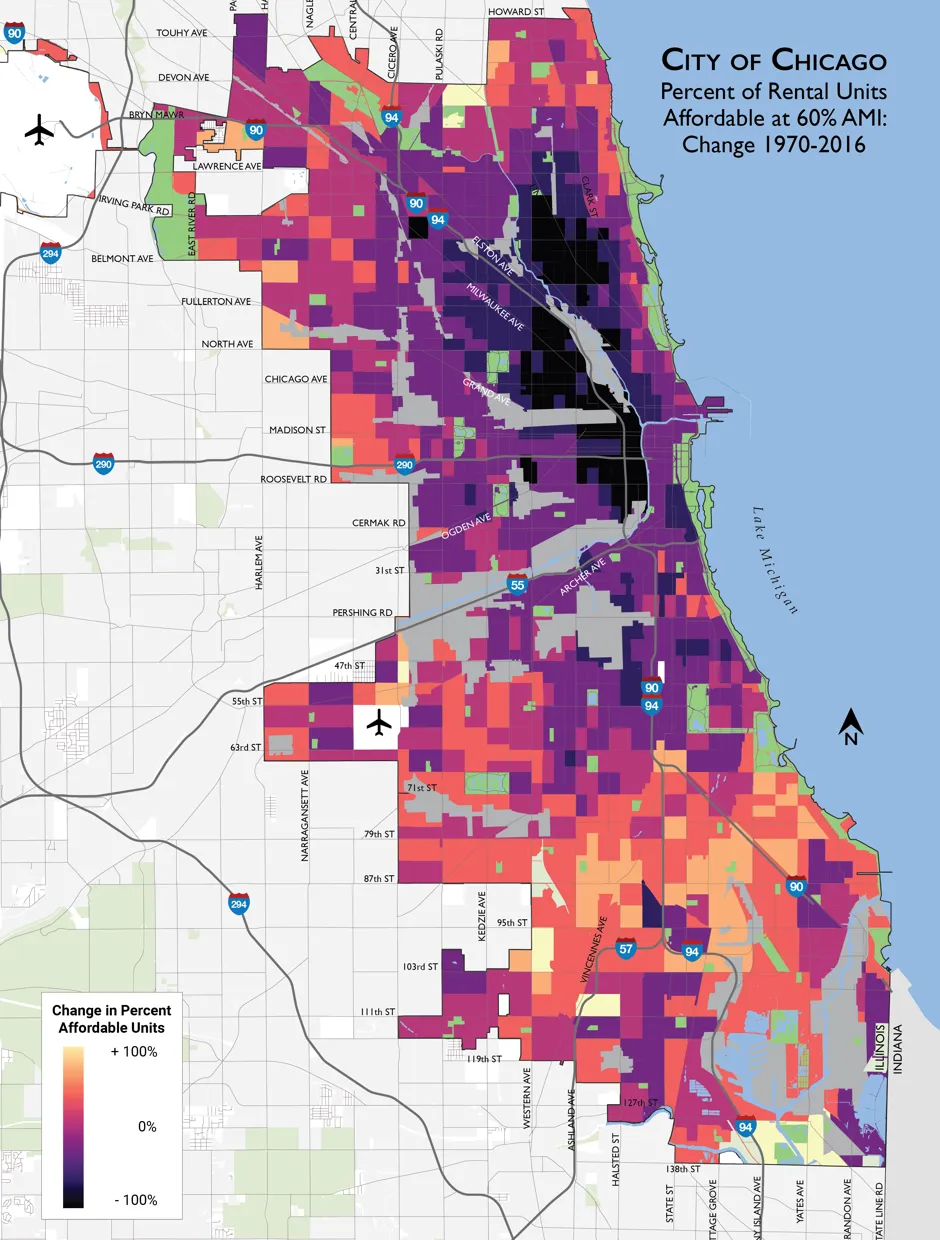

下面的地图来自CAFHA报告,显示许多被下调规划或标志性保护的地区,随着时间的推移,经济适用房(紫色)大幅下降:

北区和西北区随着时间的推移变得最不可负担。CAFHA那么,市议员如何做出NIMBY主义的决定?在许多情况下,他们可以自行设立正式或非正式的区域咨询委员会(ZAC),由选民组成,但这些选民往往也是商业房地产开发商和其他可能有既得利益的人。这些咨询委员会可以在批准提议的住房项目时附加条件——并且通常要求开发商减少经济适用租赁的数量,将一些单元转换为公寓,或限制公寓的大小。所有这些调整都旨在限制可能搬入的低收入家庭的数量,即使它们被呈现为实现其他目的。

北区和西北区随着时间的推移变得最不可负担。CAFHA那么,市议员如何做出NIMBY主义的决定?在许多情况下,他们可以自行设立正式或非正式的区域咨询委员会(ZAC),由选民组成,但这些选民往往也是商业房地产开发商和其他可能有既得利益的人。这些咨询委员会可以在批准提议的住房项目时附加条件——并且通常要求开发商减少经济适用租赁的数量,将一些单元转换为公寓,或限制公寓的大小。所有这些调整都旨在限制可能搬入的低收入家庭的数量,即使它们被呈现为实现其他目的。

规避可负担住房要求

在芝加哥,可负担要求条例(ARO)在市政府要求某些东西时生效:市土地、市资金或区域变更。它要求提议的住房项目中10%的单元必须为收入在某一地区中位数收入百分比以下的居民保留,否则项目必须向市政住房补贴基金支付费用。在2015年修订之前,选择不建设现场可负担单元更为容易,而在NIMBY区,市议员通常会推动开发商支付替代费用。或者,他们会否决激活ARO的区域变更,根据报告显示。在2015年之前,82%的在白人区激活ARO的开发项目没有包括现场可负担单元,而其余区域的67%此类项目选择了退出。

该条例在2015年进行了修订,使高收入区在其现场可负担住房的份额上更加负责任。结果是,在大多数白人区中,17%的激活ARO的开发项目选择了退出,而在其他区域则为24%。通过修订后的ARO,在14个主要白人区建设的可负担单元数量为39个;其余区域总共建设了94个单元。

拒绝使用城市资金

与其他城市一样,经济适用房开发项目需要从州和地方的多种资金选项中获得支持。事实证明:他们需要市议员的支持才能获得这些资金来源,这为反对建设的市议员提供了另一种阻碍方式。根据报告:

在多次信息自由法请求和与开发商的访谈后,没有证据表明有项目在没有市议员支持信的情况下获得资金。

从1992年到2018年,90%的3000个多户住宅单位是通过一种特定类型的城市贷款计划建造的,该计划专门用于多户住宅,而这些单位位于白人富裕的选区之外。然而,使用这些贷款建造的老年住房在城市中分布更为公平,这表明“市议员在老年住房开发方面大幅放宽了对区域划分工具的使用”,根据报告。也就是说,只有5个选区,或10%的总选区,接受了通过这些城市贷款资助的59%的所有多户单位,而芝加哥的大多数选区,包括大多数非白人选区,未通过该贷款计划接受任何此类开发。

“确实,作为一个城市,我们通常限制了低收入家庭的居住地点,”诺瓦拉说。

控制城市拥有的土地

根据报告,在城市北侧的大多数白人和低贫困选区中,没有一块城市拥有的土地被用于建造单个经济适用住房单位。出售此类土地会触发ARO,因此市议员可以轻松阻碍出售或声称他们将土地用于其他目的。

根据报告,93%的市有土地开发项目通过芝加哥新住房计划位于低贫困地区之外,报告发现。

市议员如何行使这些权力

第41区的市议员安东尼·纳波利塔诺常常在关于市议员特权的讨论中被提及,作为经典的反对建设主义(NIMBY主义)例子。2017年,他所在区的ZAC拒绝了一个30个公寓的开发项目。该项目最初被提议为一个包含44个单元的租赁综合体,其中一些单元根据城市的可负担住房要求条例设定了收入上限,但在社区会议上不断遭到反对后,该项目一次又一次地被修订。除了交通问题,居民们还对建筑将吸引何种租户表示担忧。“我在这里支付巨额税款,所以我希望住在这里的人和我一样,”一位女性在一次社区会议上说,根据DNAinfo的报道。“我希望住在这里的人对社区有投资,并且会在这里住很长时间。”

纳波利塔诺还否决了另一个项目,包括他所在地区提议的经济适用房单位,理由是对密度的担忧(甚至对邻近的45区项目发表了看法)。当这些项目在市议会的区域委员会上出现时,大多数市议员可靠地支持纳波利塔诺。(他的办公室没有回应CityLab的问题。)

但正如报告所指出,由于区域限制——市议员对此有影响——芝加哥80%的地理区域不符合多户住宅的资格。对多户经济适用房的抵制并不仅限于这些以白人为主的区。以下是市议员沃尔特·伯内特(Walter Burnett, Jr.)对芝加哥论坛报谈到他的以黑人为主的27区时所说:

“我遇到过一些黑人的南区居民,他们说他们不希望低收入居民在他们的社区;他们想要市场价住房。“我知道我们都可以和睦相处。存在恐惧和无知。这个问题不仅仅是北区的事情;这是芝加哥市的问题。”

一些市议员表示,他们出于不同的原因阻止重建项目:民主社会主义者 市议员卡洛斯·拉米雷斯-罗萨,来自以西班牙裔为主的第35区,表示他利用市议员的特权来 阻止重建项目,以防止他所在的正在进行绅士化的社区中的居民被迫迁移。他同时在他的区内引入了新的规则和做法,希望能使区域划分过程 更加透明和包容,以便工人阶级社区成员参与。

“这是市议员特权可以用于扩大可负担性的一种例子,确保我们有公平的开发决策,解决社区对可负担性的关注,并确保我们的社区在种族和经济上都有多样性,”拉米雷斯-罗萨告诉CityLab。“我确实认为,通过我们拥有的市议员特权系统,有一定程度的问责,因为它使地方居民对区域划分过程有了更清晰的认识。”

最近,他宣布了他的意图对密尔沃基大道的一段进行降级规划,以便他获得更多控制权,关于在那段区域内建设的项目类型,并确保有办法保护低成本住房——或者将其纳入未来的住房项目。但他的提案在市议会中被搁置。

CAFHA的帕特里夏·弗朗说:“这正是这个系统的问题。”

弗朗说:“市议员的特权实际上更像是一条单行道——当它被用来阻止可负担住房时,市议员和市政府内部对此是默许的,但当它被用来推动可负担住房时,它可以并且通常会被阻止。这在系统中有点故障。”

市议员特权的替代方案?

市议员特权在芝加哥被一再提及,作为拆除种族和经济隔离的主要障碍之一,而随着这份新报告的发布,围绕它的讨论再次升温。政策团体、住房倡导者——包括CAFHA——以及一些市议员希望削弱这种分散的权力,并重新承诺整个城市积极推进公平住房,以符合1968年《公平住房法》。

“让我们制定一个全面的计划,在整个城市创造可负担得起的住房,并确保每个区基本上承担起提供可负担住房的公平份额,”Fron说。“为此,需要进行一个以种族公平为基础的评估。”

Fron认为,这也为像 第45区的约翰·阿里纳这样的市议员带来了缓解,他在自己以白人为主的区内推动可负担的高密度住房,尽管面临着 显著的反对。“在很多方面,市议员的特权不仅仅是市议员的好处,它也是一种负担,”Fron说。“他们在冒着政治生涯的风险,因为这让他们处于一个困难的位置。”

但是,拆除这种权力对像拉米雷斯-罗萨这样的市议员意味着什么呢?他相信,只要有适当的保障和防护措施,这个系统可以为他的工人阶级选民服务。虽然他说他并不反对取消市议员特权,但他表示希望确保任何替代方案都能让他的选民参与影响他们社区的决策。总体而言,他并不相信,如果不非常有意图,城市将适当地解决芝加哥根深蒂固的问题。

“因为我们生活在一个种族主义和阶级主义的社会中,因为我们生活在一个种族主义的城市,除非我们组织起来并真正改变权力的平衡,否则我们创造的任何过程都将继续延续这种不平等,”他说。

进步派市议员如 阿梅亚·帕瓦尔 来自多元化的第47区,支持拆除市议员特权,他在与MPC的诺瓦拉共同撰写的社论中阐述了这一立场,发表于 《芝加哥论坛报》 今年早些时候。他和诺瓦拉随后制定了 一项条例,旨在限制在缺乏可负担住房的区内的市议员权力。根据 《论坛报》,该立法得到了拉米雷斯-罗萨、阿雷纳和其他几位市议员的支持,他们与住房倡导者一起为城市各个地区的更大可负担性而组织。