美国边境城镇的无声家庭劳动力 - 彭博社

Sarah Holder

一名洪都拉斯移民在五一抗议活动中游行,呼吁改善移民工人的劳动权利。史蒂文·塞内/AP横跨德克萨斯州和墨西哥的土地几乎占据了1,933英里美墨边界的三分之二。一端是埃尔帕索和格兰德河;另一端是墨西哥湾和布朗斯维尔等边境城镇,那里曾是沃尔玛的旧址,近 1,500名移民儿童正在被拘留, 远离他们的父母。但在那些千家万户的闭门背后,是在这个地区做着隐形劳动的家政工人——他们大多数是移民女性。

一名洪都拉斯移民在五一抗议活动中游行,呼吁改善移民工人的劳动权利。史蒂文·塞内/AP横跨德克萨斯州和墨西哥的土地几乎占据了1,933英里美墨边界的三分之二。一端是埃尔帕索和格兰德河;另一端是墨西哥湾和布朗斯维尔等边境城镇,那里曾是沃尔玛的旧址,近 1,500名移民儿童正在被拘留, 远离他们的父母。但在那些千家万户的闭门背后,是在这个地区做着隐形劳动的家政工人——他们大多数是移民女性。

一份新报告基于对516名边境地区的清洁工、保姆和护理工作者的访谈,揭示了这些已经脆弱的劳动者中工资盗窃、虐待和剥削的高发率。2016年,来自三个社区组织的志愿者收集了他们的故事——位于圣埃利萨里奥的成人与青年联合发展协会(AYUDA);阿拉莫的瓦利工人中心;以及埃尔帕索的劳动正义委员会——其中许多人本身就是前或现任的家政工人。

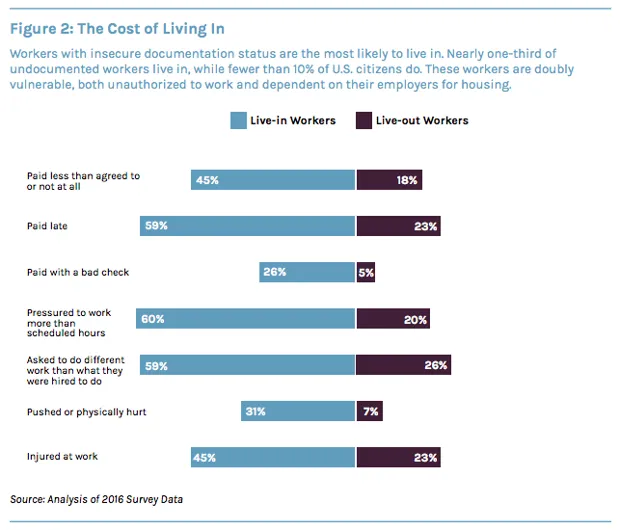

彭博社城市实验室来自过去的响亮警告:与汽车共存古根海姆在沙漠中崛起,阿布扎比变身为外籍人士中心芝加哥以冷静、派对和阳光克服了民主党全国委员会的怀疑者纳粹碉堡的绿意改造将丑陋的过去变成城市的眼球吸引器超过三分之一的家庭工人报告称那一年至少有一次挨饿,超过一半的人在家人需要医疗时无法支付医疗费用,他们发现。住家工人面临一些最糟糕的条件:几乎三分之一的人曾被雇主推搡或身体伤害,45%的人在工作中受伤。

住在工作地点的家庭工人面临最严酷的条件。生活在阴影中:德克萨斯-墨西哥边境地区的拉丁裔家庭工人。这些工作场所的噩梦还伴随着缺乏法律保护——67%的受访者在没有合同的情况下工作,加班费、带薪病假和带薪假期几乎不存在(2-3%)。60%的住家工人被迫工作超过最初安排的时间;大多数人每周工作六或七天。所有家庭工人中有四分之一的工资低于约定,或根本没有支付。

住在工作地点的家庭工人面临最严酷的条件。生活在阴影中:德克萨斯-墨西哥边境地区的拉丁裔家庭工人。这些工作场所的噩梦还伴随着缺乏法律保护——67%的受访者在没有合同的情况下工作,加班费、带薪病假和带薪假期几乎不存在(2-3%)。60%的住家工人被迫工作超过最初安排的时间;大多数人每周工作六或七天。所有家庭工人中有四分之一的工资低于约定,或根本没有支付。

在私人住宅中保护工人免受剥削性条件的影响更为困难,即使他们并非全职居住,因为法规宽松且很少执行。“没有人力资源部门可以投诉,几乎没有工人有合同,而在非正式工作安排盛行的地方,雇主的期望和要求可能会毫无预警地变化,”报告指出。

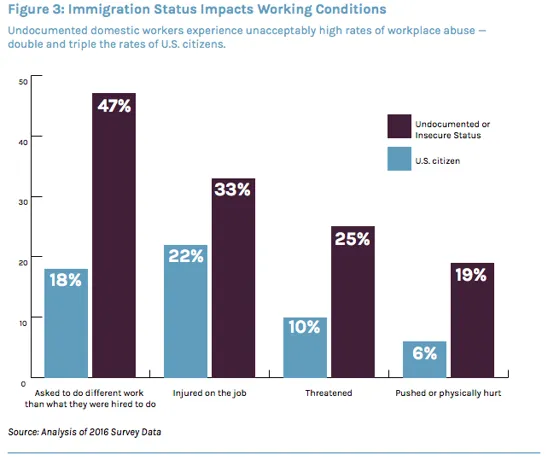

这种缺乏外部监管的问题只因移民工人因害怕被驱逐或报复而不愿发声而加剧。接受调查的家政工人中只有43%拥有美国国籍,超过80%的清洁工没有在美国工作的授权。国籍状况与待遇相关:拥有国籍的工人中有15%遭遇了工资盗窃,而无证工人中这一比例为35%。四分之一的无证工人受到雇主的威胁,雇主利用他们本已脆弱的身份,而只有10%的有证工人受到威胁。

没有国籍,移民劳动者更容易遭受骚扰和剥削。生活在阴影中:德克萨斯-墨西哥边境地区的拉丁裔家政工人。这些数据是在特朗普上任前收集的,在他以加强移民法和增加现有法律执行力度的立场竞选并获胜之后。但即使在他成为总统之前,德克萨斯-墨西哥边境的移民执法就已经非常严厉,而在这个“右工作”州的劳动保护也很薄弱。该州是美国工资最低的地区,最低工资以下的工人比例高于其他地方。2017年5月,德克萨斯州还实施了SB4,鼓励地方官员将无证移民移交给联邦移民服务。

没有国籍,移民劳动者更容易遭受骚扰和剥削。生活在阴影中:德克萨斯-墨西哥边境地区的拉丁裔家政工人。这些数据是在特朗普上任前收集的,在他以加强移民法和增加现有法律执行力度的立场竞选并获胜之后。但即使在他成为总统之前,德克萨斯-墨西哥边境的移民执法就已经非常严厉,而在这个“右工作”州的劳动保护也很薄弱。该州是美国工资最低的地区,最低工资以下的工人比例高于其他地方。2017年5月,德克萨斯州还实施了SB4,鼓励地方官员将无证移民移交给联邦移民服务。

“几十年来,家庭工人在我们经济的阴影中工作,权利和保护有限,”国家家庭工人联盟的高级顾问琳达·伯纳姆在一份新闻稿中说。“[这份报告]应该作为一个警告,提醒我们当移民和工人的权利完全被侵蚀时,所付出的人的代价。”

奥利维亚·菲格罗亚,AYUDA的执行董事,曾是这些女性之一。她于1986年从墨西哥越过边境,寻找“更好的生活,或者他们所称的美国梦”,并向西前往洛杉矶与一个表亲见面,表亲为她找了一份当地家庭的保姆工作。起初,菲格罗亚期望每天按时工作,晚上回家。但这个家庭鼓励她和他们一起住。他们免费提供食物和住所,但这有一个隐秘的代价:由于她总是在那里,她总是被期望工作。由于她是无证移民,她也不被期望发声。“她会跟他们提到一些事情——她想找一份更好的工作,获得更好的薪水——他们说他们会打电话给移民局,她可能会被驱逐,”她的女儿娜塔莉·菲格罗亚说。最终,在一个她在当地公交车站遇到的陌生人的催促下,奥利维亚·菲格罗亚逃离了。

自从菲格罗亚来到美国已经超过三十年,她早已摆脱了那份工作。但今天边境女性的处境却 eerily 相似:有来自墨西哥韦拉克鲁斯的伊尔玛,她成为了一名没有书面合同的住家保姆和清洁工,“几乎从未见过阳光”;还有玛丽亚,一名清洁工,遭受虐待但在施暴者告诉她“没有人会相信我,因为我没有证件”后感到无能为力,无法报告暴力。

这些女性与志愿者分享了她们的故事,但许多人仍然害怕发声,担心被举报或驱逐。菲格罗亚需要那个在公交车站的女性告诉她,外面有更好、更公平的工资,并且寻求这些工资并不总意味着迫害。现在,她也为在埃尔帕索郊区从事家庭工作的移民女性提供同样的支持,帮助她们与AYUDA联系。“一旦她们听到自己并不孤单,她们就会受到激励,愿意寻找更好的工作,而不是留在那里,”年长的菲格罗亚通过娜塔莉的翻译说道。“现在这些女士们更愿意了解自己的权利,并且愿意做出改变——团结起来,做出改变。”

像AYUDA这样的社区组织支持当地工人,并帮助他们围绕劳动权利进行组织。但找到一份新工作比仅仅知道外面有更好的工作要复杂得多:边境城镇充满了警车,害怕被驱逐的家庭工人常常觉得在工作地点生活更安全,而不是冒着每天外出的风险。(报告建议增加公共交通和可负担住房的获取,以提供更便捷的进出通道。)“这个地区在之前就已经军事化,但现在有更多的特工在巡逻,限制公共空间的自由通行,”社区组织者罗莎·桑路易斯说道。并且当像SB4这样的政策——以及司法部的“零容忍”政策——意味着求助的电话可能变成驱逐的理由时,家庭工人可能会继续选择沉默。

“这种恐惧在这个地区是历史性的,而这个政府的仇恨政策达到了新的高度,”Sanluis说。“恐惧的墙比我们已经有的墙更高。”