城市动物在栖息地消失时会发生什么 - 彭博社

bloomberg

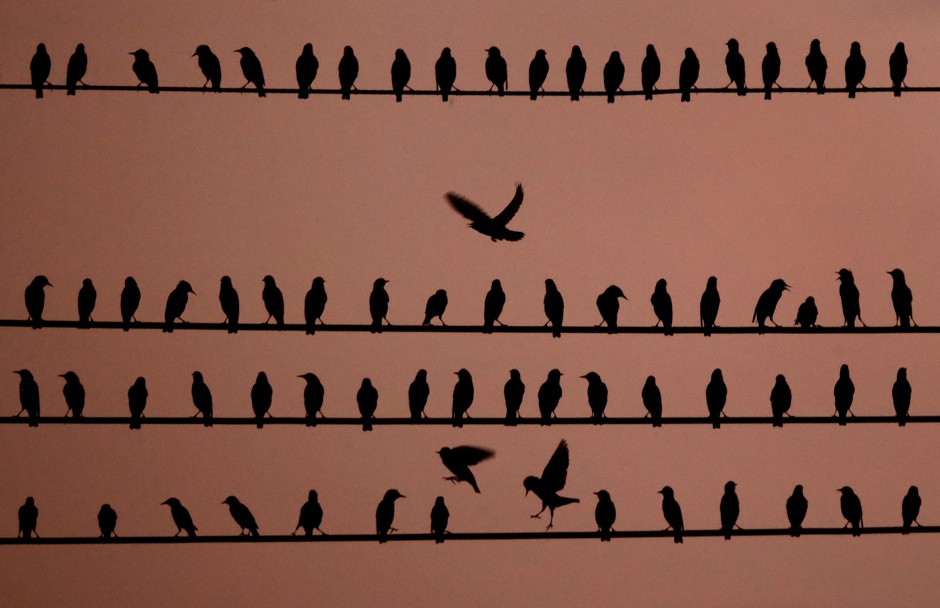

鸟儿在堪萨斯城的电线杆上争夺位置,黄昏时分。查理·里德尔/AP曾经在我们东波士顿的院子旁边,有一片五六棵成熟树木的林荫,有些树木高达50英尺。在夏天,它们为环绕林荫的五栋联排别墅提供了阴凉。在冬天,我们会凝视着常青树和落叶树的混合,渴望春天的到来。

鸟儿在堪萨斯城的电线杆上争夺位置,黄昏时分。查理·里德尔/AP曾经在我们东波士顿的院子旁边,有一片五六棵成熟树木的林荫,有些树木高达50英尺。在夏天,它们为环绕林荫的五栋联排别墅提供了阴凉。在冬天,我们会凝视着常青树和落叶树的混合,渴望春天的到来。

除了为我和邻居提供心理上的逃避,这片林荫生机勃勃:松鼠在树枝间追逐;蓝松鸦和红雀从高处飞下来栖息在我们的围栏或后廊上;鸽子、麻雀和星鸲争抢我那位年长的、常年在家的邻居扔给它们的面包。我们还看到浣熊、臭鼬、偶尔出现的负鼠家庭,以及最近几个月,每天早上都会钻过我们围栏来吃早餐的小兔子。

彭博社城市实验室土耳其计划在伊斯坦布尔增加出租车以应对投诉代际住房可以帮助老年人对抗孤独伦敦奥运遗产如何重塑被遗忘的东区随着乡村医院关闭产科,城市医院也随之而来然后,有一天,林荫被夷为平地。这个曾经作为花园的地块被购买并夷平,准备建造三栋独立的联排别墅。似乎在一瞬间,我们的城市绿洲消失了。

树林消失了。史蒂夫·霍尔特我们习惯的城市野生动物也开始消失。在成熟树木被砍倒后的几个小时和几天里,一些松鼠似乎完全困惑,出现在我们的阳台和花盆里,仿佛在说:“他们对我们的坚果仓库做了什么?”星鸲和麻雀继续栖息在剩余围栏上的常春藤中,但每天越来越少。我们没有看到美丽的蓝鸟和红雀。

树林消失了。史蒂夫·霍尔特我们习惯的城市野生动物也开始消失。在成熟树木被砍倒后的几个小时和几天里,一些松鼠似乎完全困惑,出现在我们的阳台和花盆里,仿佛在说:“他们对我们的坚果仓库做了什么?”星鸲和麻雀继续栖息在剩余围栏上的常春藤中,但每天越来越少。我们没有看到美丽的蓝鸟和红雀。

这让我思考:当我们应对城市化对低收入和中等收入人类居民的影响时,我们是否应该更多地谈论野生动物的流离失所?我们人类可以做些什么来欢迎和保护我们的非人类邻居?我的松鼠和麻雀去哪儿了?

首先,一个基本真理:城市就是自然。

“我们有这样的观念:城市世界和自然是分开的。我们是唯一以这种方式看待景观的物种,”洛约拉马利蒙特大学洛杉矶城市韧性中心的执行主任埃里克·斯特劳斯博士说。“当一只鸟飞进波士顿时,它并不会说,‘我现在在城市里。’我们改变了这个景观。它仍然是自然,只是不是我们记忆中的自然。”

与树木、鸟类和动物共享我们的城市街区是一件好事。斯特劳斯说,尽管听起来奇怪,城市野生动物有助于控制通常由动物传播给人类的疾病的传播。随着地区城市化,他说,像狼和山狮这样的顶级捕食者被挤出,给像郊狼和狐狸这样的中型捕食者创造了压力释放。这些中型捕食者“在城市地区扮演着非常重要的角色,”斯特劳斯说,帮助减少流浪猫的繁殖成功率,从而使鸟类种群得以恢复。而鸟类,正如我们所知,吃那些往往会传播疾病给人类的昆虫。

“我们改变了这个景观。它仍然是自然,只是与我们记忆中的自然不同。”“在城市历史的大部分时间里,城市并不是一个非常健康的居住地,”斯特劳斯说。“当你拥有完整的动物多样性时,你可以控制那些人畜共患病,而不必使用那么多农药。”

更重要的是,马萨诸塞州奥杜邦协会重要鸟类栖息地项目的负责人韦恩·彼得森表示,城市野生动物给人类带来的社会精神优势。彼得森说,听到一群家麻雀的轻声鸣叫或在后窗看到一只蓝鸟,给城市居民带来了快乐和视角。对于我那常待在家的邻居来说,在后廊喂鸟和松鼠提供了一些与户外的联系和日常的目的。

“人们需要与自然世界的连接,”彼得森说。“可悲的是,在许多方面,这种连接正在丧失。”

斯特劳斯说,在大多数情况下,这些城市生态系统的丧失并不是在大块区域内发生,而是以小块的形式发生——这里几棵树,那里一个小公园。最终,绿地被 relegated 到城市的边缘,威胁到那些依赖更大、更集中栖息地的脆弱物种——比如斑点猫头鹰。当这些栖息地被切割以让位于高速公路或开发项目时,斯特劳斯说,猫头鹰和其他物种可能会完全离开城市地区。

“随着你开始越来越多地干扰,”他说,“你会发现只有最普通的物种,或者人类活动友好的物种能够生存。”考虑到东波士顿失去的林地的大小和位置——夹在三层楼和联排别墅之间——彼得森认为,称其为家的野生动物往往是这种适应力强、适合城市的物种。

那么,他们都去哪儿了?彼得森说,他们很快就会从失去栖息地的最初震惊中恢复过来,并会移动到邻近或更远的下一个树冠。他补充说,他们可能并不是作为一个群体移动的:鸟类并不像人类那样群居,每种鸟都有自己生存的需求。但在城市中进化使这些物种学会了适应和韧性。

“他们在需要的地方获取食物,”彼得森说。“他们的其他季节性需求显然也得到了满足。一些鸟类,比如家麻雀和鸽子,反正就是城市鸟。这是它们最快乐的地方。”

与在森林、湿地和田野中筑巢的鸟类不同,城市鸟对空间的需求并不大。波士顿两英里长的罗斯·肯尼迪绿道或城市大型历史墓地沿线的几棵树,都是全年栖息在这里的鸟类和在迁徙途中停留的鸟类的完美栖息地。

尽管如此,鸟类和动物栖息地的碎片化问题仍然是城市和社区需要不断应对的挑战,斯特劳斯说。一些城市正在创造新的生态系统,例如波士顿的罗斯·肯尼迪绿道,建立在完全可以开发的地块上,并通过保护现有栖息地来实现。在洛杉矶,市政领导者通过州和联邦补助金以及捐款拼凑出一块块资金,在城市的贫困土地上开辟出数十个“口袋公园”。这些公园通常占地一英亩或更少,将大幅增加洛杉矶的绿地——并且,推测其城市野生动物种群也会随之增加。

在公共和荒废土地上创建野生动物栖息地并不像保护私人财产上的成熟树木那么困难,斯特劳斯说。但是,当居民了解这些生态系统的好处并参与如何保护它们时,解决方案是可能的。“成功的绿色干预是在社区内达成的协商解决方案,”斯特劳斯说。“社区需要决定他们想要什么样的绿色空间或动物,而是他们希望从绿色空间中获得什么生态系统服务,”他说。一旦社区决定他们想从自然中获得什么,具体要引入或保护的树木和动物就变得更加清晰。而且,随着保护生物生态系统的监管框架到位,城市可以通过激励和惩罚的系统来执行它。

“我们有政策,给予个人和企业巨大的激励,以实现公共利益,当这些信托被破坏时,我们也有惩罚,”斯特劳斯说。“同样的计算应该应用于绿色空间。”