在一个更好的天使工作坊上,红色和蓝色美国相遇 - 彭博社

bloomberg

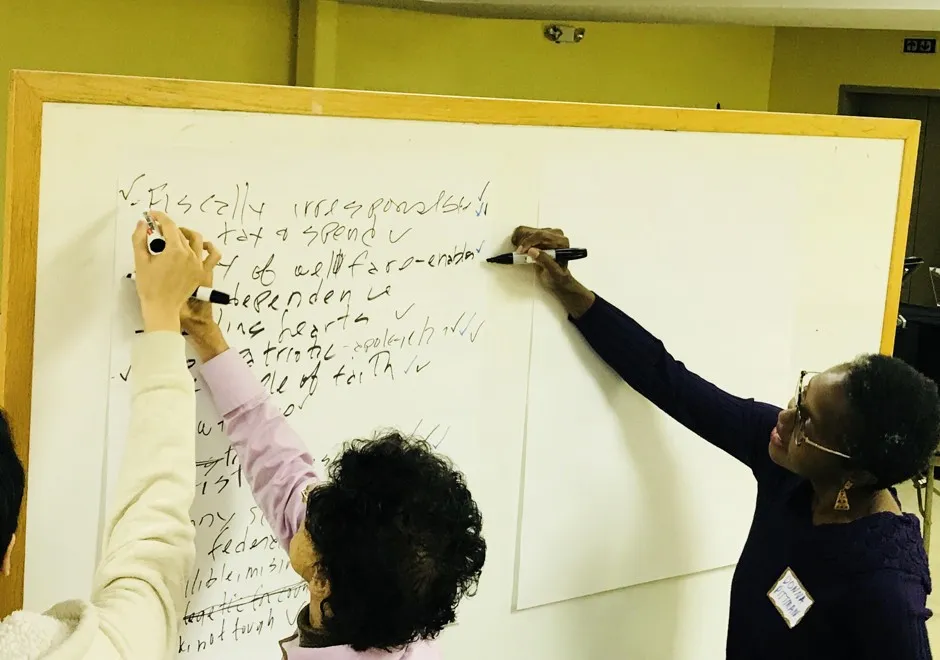

在一个更好天使的研讨会上,左倾的与会者凯文·陈、娜奥米·佩纳和唐娜·皮特曼列出了他们一方最大的刻板印象。基兰·奥康纳/更好天使在2017年选举日之前的一个秋天,十六个人在华盛顿特区郊区的一座教堂地下室聚集在一起,花了七个小时来讨论他们的政治分歧。他们上午10点开始;他们有很多内容要覆盖。

在一个更好天使的研讨会上,左倾的与会者凯文·陈、娜奥米·佩纳和唐娜·皮特曼列出了他们一方最大的刻板印象。基兰·奥康纳/更好天使在2017年选举日之前的一个秋天,十六个人在华盛顿特区郊区的一座教堂地下室聚集在一起,花了七个小时来讨论他们的政治分歧。他们上午10点开始;他们有很多内容要覆盖。

“在我家,我们训练我的孙女在有人提到特朗普或奥巴马时大喊‘不谈政治’,”退休金融顾问保罗·罗什说。

这个小组笑了,但这突显了让人们来到这里参加由两党组织的为期一天的研讨会的恐惧更好天使。公式很简单:八位自称保守派的人和同样数量的进步派花一天时间讨论他们的分歧,希望他们能共同找到一个地方,让他们能够欣赏,甚至不完全拥抱,彼此的一方。

彭博社城市实验室阿根廷毒品贩运热点谋杀案骤降在一个年轻人的城市,市长的标志性政策是学校午餐机器人出租车对公共交通没有好处繁荣的剑桥暴露了英格兰日益扩大的财富差距这是一项艰巨的任务。在特朗普总统任期的奇怪而痛苦的一年里,美国人被严重分裂。政治两极分化达到了历史新高,根据一项新的皮尤研究。超过一半的美国人认为这是他们能记得的国家历史上最低的时刻。而我们似乎找不到一种文明的方式来谈论到底发生了什么。

“我足够老,记得1960年代,自那时以来我没有见过如此分裂的时期,”主持人比尔·多赫提在研讨会开始时对小组说。“我不知道什么时候会好转,但我们必须从基层开始倾听。”

“我在倾听,”更好的天使组织的主席大卫·布兰肯霍恩回应道。“我们的社会正在遭受公民的愤怒和分裂——我们在彼此之间努力寻找联系。”

这些活动使用冲突解决技巧来去极化政治对话,通过一系列旨在解决党派冲突的练习。布兰肯霍恩,曾经反对同性婚姻的人,以著名的方式改变了他的立场,也是美国价值观研究所的创始人和主席,该机构自称“一个非党派组织,其使命是研究和加强公民社会。”更好的天使是这一使命的一部分:该非营利组织的名称源于亚伯拉罕·林肯在南北战争前夕的第一次就职演说,在2016年11月的选举后,该组织开始在全国范围内举办这样的聚会。

罗什在桌子上自我介绍为保守派,但他并不需要这样做:桌子上的纸质名牌已经通过名字下方的红色或蓝色线条强调了每个人的党派倾向。当天的议程源于多赫提的婚姻和家庭咨询工作,练习更像是一场小组治疗会议,而不是“交火”辩论。每三个练习后都有反思环节,基本规则框定了倾听而不是争论的对话。(一些参与者有时会让这一点滑落。)

第一个练习集中在刻板印象上:参与者分成各自的政治部落。多赫提带着蓝队进入合唱室,而布兰肯霍恩则让红队聚集在桌子前面。每个小组列出了关于他们小组的最大刻板印象,排名前五,解释为什么这是一个误解,最后试图识别出一个“真相的核心”,可能让另一方对他们的政治观点产生这样的看法。在小组之间协商答案后,他们重新聚集在两个相互映照的画架上,跨越政治分歧。

红队最大的刻板印象包括“偏向富人而非穷人”、“种族主义者”、“恐同者”、“认为特朗普是伟人”和“希望宗教主导政治”。与此同时,蓝队列出了“财政不负责任”、“不爱国”、“支持大联邦政府”、“精英主义/居高临下”和“软弱,不坚强”。

这些刻板印象很容易识别,但当每一方解释误解的来源时,问题的根源逐渐浮出水面,即使有时真相太难以面对。红队的一位参与者不禁想,是否用“有些人这样做,但并不是所有人”来回应刻板印象有点逃避责任。

“政策上的分歧很容易转变为对价值观的不信任,”查塔姆大学的蓝队研究生萨姆·阿普菲尔德说,他想在匹兹堡尝试一个研讨会。“看到这些刻板印象如此清晰地列出,帮助我们理清了它们,即使它们可能是同一回事。”

午餐时偷听,很容易发现当谈话陷入老旧的党派辩论技巧和修辞死胡同时。关于同性婚礼蛋糕难题的一个特别激烈的旁观争论 在今年秋天提交给最高法院的辩论很快就引发了红方和蓝方的激烈夸张(“难道1965年跨种族婚姻不是违反某人的宗教吗?”“你会让一个犹太人做一个纳粹标志的蛋糕吗?”)。旧习难改。

“我不知道什么时候会变得更好,但我们必须从基层开始倾听。”午餐后,下一个练习是“鱼缸”讨论——一个小组在小圈子里进行讨论,而另一个小组则在外面观察。每个小组的成员轮流说明他们支持自己立场的原因,以及他们对自己立场的主要担忧和顾虑。在讨论中,人们支持政策的善意动机和真实疑虑变得更加明显。红方不仅解释了他们对自由市场、有限政府、宗教信仰,甚至个人减税的支持,他们还坦诚了自己党派缺乏包容性和唐纳德·特朗普的粗鲁。

一个特别感人的时刻是,当来自弗吉尼亚州阿什本的退役越战老兵艾伦·塔特尔描述他为何对夏洛茨维尔的“团结右派”白人至上主义集会感到震惊时。“我担心极右派对共和党的影响,”塔特尔说。“当白人武装分子试图在夏洛茨维尔集会时,那就是我们在二战中看到的——我们看到极右派在德国掌权。”

“红方”讨论他们一方的起伏。兰迪·利奥兹/更好的天使同样,蓝方宣传他们的宽容、包容性,以及联邦政府在促进教育和基础设施方面的作用,以鼓励繁荣并提供安全网。他们担心政治正确、精英主义,以及不愿削减不必要的项目。

“红方”讨论他们一方的起伏。兰迪·利奥兹/更好的天使同样,蓝方宣传他们的宽容、包容性,以及联邦政府在促进教育和基础设施方面的作用,以鼓励繁荣并提供安全网。他们担心政治正确、精英主义,以及不愿削减不必要的项目。

尽管如此,华盛顿本地人、退休医疗工作者唐娜·皮特曼在她补充了需要在联邦层面解决问题的个人观点时,引起了共鸣。“我们期望权利的一致性,”皮特曼说。“州权的论点根植于在穷人身上平衡预算。”作为一名非裔美国人,她表示,许多州和地方法律曾限制她通过投票来表达自己的选择。“如果没有一致性,我们就在本应团结的地方创造这些小帝国。”

最后的练习让我们进入了直接的政治对话,进行澄清问题的环节。这一次,团队分开到不同的房间,制定问题向对方提问。这些问题并不是“抓住把柄”的问题,但确实针对价值观的矛盾。与其直击要害,他们的问题既严厉又深思熟虑。红方提出了诸如“你如何在保持个人工作激励的同时缩小财富差距?”或“你认为保守派是否进一步向右倾斜,还是自由派进一步向左倾斜?”的问题。蓝方则问,“促进商业对那些没有所需技能的人有什么帮助?”或“我们应该如何处理没有犯罪记录的无证工人?”

这种进展更好地体现在人们的举止变化上——他们互相对视,而不是对着主持人说话。然后小组分成两半,与另一边的四个人配对提问。他们的回答并不完全具有启发性,但这是一个开始。这种进展更好地体现在人们的举止变化上——他们互相对视,而不是对着主持人说话。笑声和玩笑填补了之前的沉默。对话变得更加顺畅,人们放下了党派前言——“作为一个蓝方,我认为……”,“我是红方,但……”——直接深入问题。

小组重新聚集进行最后一次反思,分享对阿尔杰泽拉摄制组的乐观之词,他们在下午5点结束时出现。几个人愉快地一起去吃晚餐,红方和蓝方在一起;天知道接下来发生了什么。

“能够分享我们的观点真是太好了,”来自阿灵顿的IT专业人士罗布·李在事后告诉我。“但我对如何在这种尊重和开放的心态上进一步发展感到有些不足。”他是一个持左倾观点的蓝方,对政党持怀疑态度,但还是注册了更好的天使会员。“如果我是一个很少有机会与红方交谈的人,这将改变我的看法。但我们中的一些人已经参与了那场对话。”

然而,两个年轻的参与者似乎更为热情。珍娜·维赫特曼和塔巴莎·汤普森在两党制的、转向身边人的反思讨论中被配对。维赫特曼和汤普森都组织过类似于“更好的天使”的团体,以促进在夏洛茨维尔和华盛顿特区进行这样的非党派讨论。他们仍在一个非常党派化的气候中形成自己的观点,因此他们请求我不要透露他们的政治身份,但他们希望像这样的对话将来可能会让这个问题变得不那么重要。

“我认为这个活动是变革性的,”维赫特曼说。“从不同的观点中学习是很棒的,不仅仅是从所谓的‘另一方’,而是从你自己一方的多样化视角。”

他们希望能够一起协调一些事情。但他们并不天真地认为修复我们的分歧意味着什么。

“理解并不意味着你必须同意,”汤普森说。“这只是意味着你理解得足够多,可以进行一场可能导致谈判协议的对话。这是一个非常漫长过程的第一步。”