纽约市壁画的生命周期及其邻里 - 彭博社

bloomberg

这幅壁画随着岁月的流逝而褪色,最终被完全覆盖。由Sara Krivisky/Madison McVeigh/CityLab提供在一个阴云密布的四月早晨,Sara Krivisky正在纽约的下东区寻找一面矩形砖墙。她是一位身材娇小的女性,拥有狂野的草莓金色头发和晒黑的皮肤。现年61岁的她在这个社区长大,并在父母在波兰经历大屠杀后定居的同一栋公寓里居住。

这幅壁画随着岁月的流逝而褪色,最终被完全覆盖。由Sara Krivisky/Madison McVeigh/CityLab提供在一个阴云密布的四月早晨,Sara Krivisky正在纽约的下东区寻找一面矩形砖墙。她是一位身材娇小的女性,拥有狂野的草莓金色头发和晒黑的皮肤。现年61岁的她在这个社区长大,并在父母在波兰经历大屠杀后定居的同一栋公寓里居住。

Krivisky正在寻找一处完美的壁画位置。她的童年好友Terry Keller、CITYarts, Inc.的负责人Tsipi Ben-Haim(一个专注于青少年项目并在全市委托壁画的组织)以及Ben-Haim的实习生Hannah Klemm陪伴在侧。Krivisky有一种将人们聚集在一起的天赋。在他们的任务进行约三十分钟后,团队在Grand Street停下,这是一个主要干道,连接到富兰克林·D·罗斯福大道。Krivisky刚刚对Apple Bank的一面墙表示担忧;Keller则因为另一块砖墙太窄而拒绝了。但在对面,亨丽埃塔·索尔德学校的外立面上,有一块干净、空白的墙面,几乎占据了一个城市街区,Keller已经关注了几个月。这是一块宽阔的砖墙,在一个主要交叉口上清晰可见,符合所有的要求。

彭博社CityLab美国人如何投票导致住房危机加州大学伯克利分校为转学生提供专门建造的校园住所熊队首席警告芝加哥在没有新NFL体育场的情况下面临风险罗马可能开始收取进入特雷维喷泉的费用“那不是一面惊人的墙吗?”凯勒问,屏住呼吸。

小组走过去想要更好地观察。恰好凯勒89岁的母亲住在对角的公寓里,公寓位于一家犹太杂货店和莫伊舍的面包店上方,正对着一个犹太仪式洗浴所。

“我们要进去,”本-海姆说,已经朝门口走去。当其他人到达门厅时,她正在要求保安给校长打电话。

在1970年代初,城市艺术工作坊(Cityarts Workshop),CITYarts, Inc.的前身,接洽了犹太机构年轻以色列(Young Israel)关于绘制一幅壁画。年轻以色列在提议的壁画地点对面的227东百老汇有一个中心。现在那里是一块空地。在1973年夏天,来自该中心的大约十几个青少年,包括克里维斯基和凯勒,构思了创意,将宝丽来照片投影到模型上,并在脚手架上描绘他们祖先的故事,墙面靠近比亚利斯托克护理院,俯瞰着一个停车场。他们用70年代的天空蓝、芥末黄和土红棕色调绘制了这幅壁画。

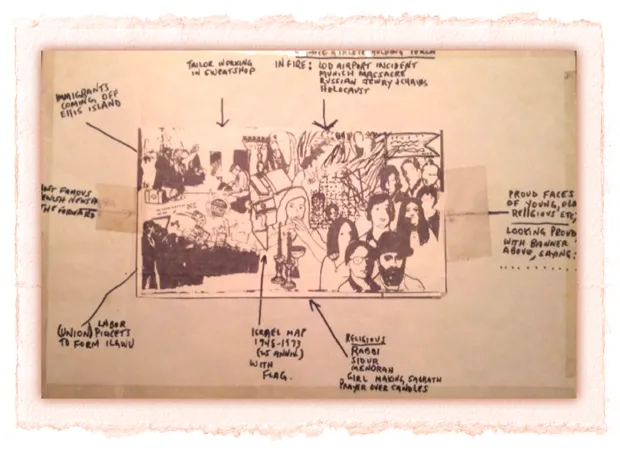

原始壁画的草图规划。由萨拉·克里维斯基提供叙事弧的九个部分从左上角开始逐步展开。移民通过埃利斯岛涌入,一个人弯腰坐在汗水工厂的桌子上,犹太人在大屠杀中遇难,还有对慕尼黑奥运会大屠杀的描绘。右下角用青少年的半身像拼贴完成了故事,意在描绘未来。

原始壁画的草图规划。由萨拉·克里维斯基提供叙事弧的九个部分从左上角开始逐步展开。移民通过埃利斯岛涌入,一个人弯腰坐在汗水工厂的桌子上,犹太人在大屠杀中遇难,还有对慕尼黑奥运会大屠杀的描绘。右下角用青少年的半身像拼贴完成了故事,意在描绘未来。

在1970年代,画家们在脚手架上为墙壁上的壁画作画。由Sara Krivisky提供犹太遗产壁画在接下来的四十三年里成为下东区东百老汇的象征。它是城市中第二古老的壁画。

在1970年代,画家们在脚手架上为墙壁上的壁画作画。由Sara Krivisky提供犹太遗产壁画在接下来的四十三年里成为下东区东百老汇的象征。它是城市中第二古老的壁画。

“有一种成就感和自尊心的建立,”前Cityarts Workshop执行董事Susan Caruso-Green说,她是壁画的监督者。“随着时间的推移,整个社区都接受了它,认为‘这是我们的遗产’。”

去年十一月,一位开发商意外地将其涂成白色。

11月4日,开发公司Ascend Group的负责人Robert Kaliner以4750万美元购买了东百老汇沿线的三处物业。此次交易包括现在被列为地标的Bialystoker Home、一块长满杂草和垃圾袋的空地,以及一栋壁画已经剥落的办公楼。

三天后,Krivisky的兄弟从对面的公寓观看工人们在壁画上涂抹奶油色的油漆。他通知了他的姐姐和Keller的兄弟,后者给Keller打了电话。社区博客Lo-Down报道了这个故事,消息在几小时内传播开来。Krivisky的女儿在Facebook上发布了一张带有心形表情符号的照片,哀悼壁画的失去。人们举行了献花和点蜡烛的守夜活动。CITYarts在纽约委托了超过300幅壁画和马赛克,拥有其草图和设计的版权,但无法阻止业主或开发商拆除建筑物。

在2008年,洛wer East Side入选国家历史保护信托基金的美国11个最濒危地点名单。当地人知道这栋建筑可能会被拆除。它在一年前被卖给了不同的拥有者,预期已经设定。但它被毁坏的方式激怒了居民和其他欣赏这幅壁画的人,如历史学家、保护主义者、作家和艺术家。如果卡利纳提前通知,克里维斯基和其他人可能能够拯救这些砖块。

犹太人洛wer East Side的绅士化已经成为头条新闻几十年,并且常常是怀旧痛苦的主题,人们回忆起往昔的样子,讲述他们在那儿长大的祖父母的故事。随着时间的推移,许多第二代或第三代犹太人搬到了布鲁克林或郊区。服装店关闭,抄写师迁移,犹太小帽商店和犹太食品店关门,家庭企业衰退,曾经点缀社区的犹太教堂被摧毁或转手。到2002年,纽约时报宣称这个“美国移民犹太人的原始故乡失去了如此多的文化质感和如此多的活生生的触点,可能是时候最终宣布它已经死去。”在2008年,洛wer East Side入选国家历史保护信托基金的美国11个最濒危地点名单,这是一个被忽视的地区或场所的汇总。

在这一切中,犹太遗产壁画仍然是洛wer East Side为数不多的遗留物之一。它为东百老汇的一片阴暗区域增添了色彩。它教会了旅行者重要的历史。它是骄傲的源泉。许多人钦佩它抵御绅士化的韧性,但考虑到壁画的短暂性质,对于它最终的命运并不感到惊讶。

***

这幅壁画是在一个民族自豪感和身份政治在下东区和整个美国蓬勃发展的十年里绘制的。越南战争的抗议和60年代的民权运动,再加上黑人权力运动和第二波女性主义,开启了美国从波士顿到洛杉矶的壁画创作的黄金时代。纽约市和全国其他地方一样,遭受毒品、犯罪、劣质房东和财政危机的困扰。社区艺术成为宣泄不满的出口。

“利用壁画反映政治决策、遗产以及我们在下东区贫困社区中所经历的问题的想法,得到了认可,”卡鲁索-格林说。“孩子们说,‘是的,我们想表达我们的想法。’”

Cityarts Workshop,成为城市中最杰出和熟练的壁画项目,起源于1968年东百老汇南三条街的阿尔弗雷德·E·史密斯娱乐中心。在70年代初,卡鲁索-格林和Cityarts的创始人苏·基奥克鼓励青少年参与街头艺术项目,特别是旨在引发变革的“抗议”壁画。例如,1972年的“从压迫中崛起”壁画是在下东区的亨利街定居点剧院绘制的。六十名青少年画了一个燃烧的十字架,象征着纵火焚烧建筑的不光彩房东。在看到这个十字架时,犹太社区愤怒不已,这个符号被转变为一个安卡。作为回应,卡鲁索-格林建议创作一幅犹太壁画,这开创了一系列‘遗产’壁画,旨在纪念意大利人、波多黎各人和亚裔美国人等社区的历史。

萨拉·克里维斯基和其他两位壁画画家,拍摄于70年代。萨拉·克里维斯基提供“壁画变成了庆祝和成就,标题如‘建设社区’,”联合撰写了 *《墙上的艺术:纽约市社区壁画的四十年》*的简·韦斯曼说。“而且壁画被视为穷人的艺术。它们出现在这些有很多墙壁和空地的社区,或者在那些阴沉得让人们寻找色彩的地方。”

萨拉·克里维斯基和其他两位壁画画家,拍摄于70年代。萨拉·克里维斯基提供“壁画变成了庆祝和成就,标题如‘建设社区’,”联合撰写了 *《墙上的艺术:纽约市社区壁画的四十年》*的简·韦斯曼说。“而且壁画被视为穷人的艺术。它们出现在这些有很多墙壁和空地的社区,或者在那些阴沉得让人们寻找色彩的地方。”

社区的人口结构已经开始变化,并且有保护其犹太身份的努力。在70年代到90年代期间,几位犹太政治家——最著名的是前议会发言人谢尔顿·西尔弗——阻止了在德兰西街南部的一个名为苏厄德公园城市更新区的低收入住房开发计划。该项目将吸引其他族裔群体,如波多黎各人。尽管如此,犹太人口仍然在减少。根据导游菲利普·肖恩伯格的说法,到1995年,该社区仅保留了“犹太生活的一丝气息”。壁画也逐渐减少。随着90年代的到来,“黄金时代”结束了,资金枯竭,新开发项目出现,墙面空间耗尽,Cityarts Workshop关闭并成为CITYarts, Inc.。韦斯曼估计,几十年来在城市中绘制的数百幅壁画中,80%不再存在,只有大约10幅被重新创作。

如今,东百老汇仅保留了少量的犹太根源。这是一条位于下东区边缘的宽阔街道,跨越约八个城市街区,但由于低矮的建筑和广阔的天空,它可能显得巨大而荒凉。它的许多过去现在被隐藏在显而易见的标记中。字“前进”被印在曾经是那家犹太报纸的10层豪华公寓大楼上,当地图书馆分馆的三楼有一个尘封的塔木德放在柜子里,苏厄德公园里有一幅马赛克地图,孩子们在镶嵌着对移民颂歌的瓷砖带上玩捉迷藏。

下东区的犹太坚守者在几十年间消失了,从壁画绘制的那时起到现在。麦迪逊·麦克维/城市实验室聚集在东百老汇周围酒吧和时尚餐厅的年轻人可能对这些曾经繁荣的犹太区的幽灵遗迹毫无察觉。在卡利纳物业对面,一家“实验性”冰淇淋店出售用烤牛奶和芹菜制作的混合冰淇淋。丹尼·博温的使命中餐厅提供用荷叶和泥土烤制的鸭子,桌上现开,售价100美元。地铁站附近一家时髦的墨西哥餐厅出售谷物碗,旁边的咖啡馆专门制作早餐卷饼以缓解宿醉。

下东区的犹太坚守者在几十年间消失了,从壁画绘制的那时起到现在。麦迪逊·麦克维/城市实验室聚集在东百老汇周围酒吧和时尚餐厅的年轻人可能对这些曾经繁荣的犹太区的幽灵遗迹毫无察觉。在卡利纳物业对面,一家“实验性”冰淇淋店出售用烤牛奶和芹菜制作的混合冰淇淋。丹尼·博温的使命中餐厅提供用荷叶和泥土烤制的鸭子,桌上现开,售价100美元。地铁站附近一家时髦的墨西哥餐厅出售谷物碗,旁边的咖啡馆专门制作早餐卷饼以缓解宿醉。

克里维斯基与亨丽埃塔·索尔德学校校长的会谈很简短。他个人能做的并不多,但他承诺会联系一些人来推动事情的发展。

克里维斯基更担心的不仅是找到合适的墙面,还在于召集其他组织来帮助传播消息。CITYarts, Inc.完全依赖捐款,而一幅壁画的费用可能在75,000到100,000美元之间。可能还要再等一年才能开始绘画。

克里维斯基和其他人的压力迫使卡利纳重新考虑他在壁画中的角色。在四月的考察之旅之前,他在克里维斯基的公寓与小组坐下来,讨论该地点的潜在计划,边吃贝果和熏鲑鱼。

“我们正在努力寻找方法,将那种文化和团结带回社区,可能是在我们的场地或公共区域,”卡利纳后来告诉我关于新壁画的事。

这幅新画作将会在原有叙事基础上增加内容,并融入代表现代下东区的场景,那里现在居住着大量华人。Ben-Haim认为911事件和城市更新问题将成为故事的一部分,但她计划让现代社区的年轻人决定他们想要描绘什么。

Krivisky在考察旅行后听起来很有希望,但对项目最终如何成型仍然感到不确定和略微怀疑。

“我其实不知道我们要去哪里。还有很多规划需要进行,”她说。“但我会跟随它的发展。”