伦佐·皮亚诺如何建设城市 - 彭博社

Mark Byrnes

这是皮亚诺在巴黎东北边缘的司法宫的渲染图,预计今年开放。建筑师表示,建筑可以“滋养”挣扎中的城市边缘。RPBW对于伦佐·皮亚诺来说,每栋建筑都应该讲述一个故事。

这是皮亚诺在巴黎东北边缘的司法宫的渲染图,预计今年开放。建筑师表示,建筑可以“滋养”挣扎中的城市边缘。RPBW对于伦佐·皮亚诺来说,每栋建筑都应该讲述一个故事。

这位79岁的建筑师依然忙碌,工作范围从洛杉矶到乌干达。在近50年的职业生涯中没有疲惫的迹象,皮亚诺在每个新项目中都能找到意义。“我从小就想建造建筑,”这位意大利出生的建筑师说,他怀念与父亲一起在建筑工地度过的时光。

尽管在1971年与理查德·罗杰斯一起赢得设计巴黎蓬皮杜中心的比赛后声名鹊起——这个项目彻底改变了现代博物馆的文化角色——皮亚诺将他的工作视为世界发生的事情的反映,而不是变革的力量。“我在生活中非常幸运,”他说。“1989年柏林墙倒塌后不久,我接到了一个电话,问我是否愿意做波茨坦广场。我没有在柏林创造任何变化,但我最终在那里,因为发生了一些事情,有人需要表达这种变化。”

彭博社城市实验室美国人如何投票导致住房危机加州大学伯克利分校为转学生提供专门建造的校园住所熊队首席警告芝加哥在没有新NFL体育场的情况下面临风险罗马可能开始对特雷维喷泉收取入场费自从蓬皮杜中心及其玩味、机器般的外观在70年代震惊了传统主义者和挑剔的巴黎人以来,这位建筑师的作品很少引发愤怒。(在开幕前,它面临过 六起诉讼。)但他意识到像蓬皮杜中心或伦敦最高摩天大楼碎片大厦这样的项目可能引发的冒犯。“建筑是多维的,就像它们所建造的城市一样,”皮亚诺说。“如果一座建筑讲述了一个故事,那么这个故事将不断变化。”

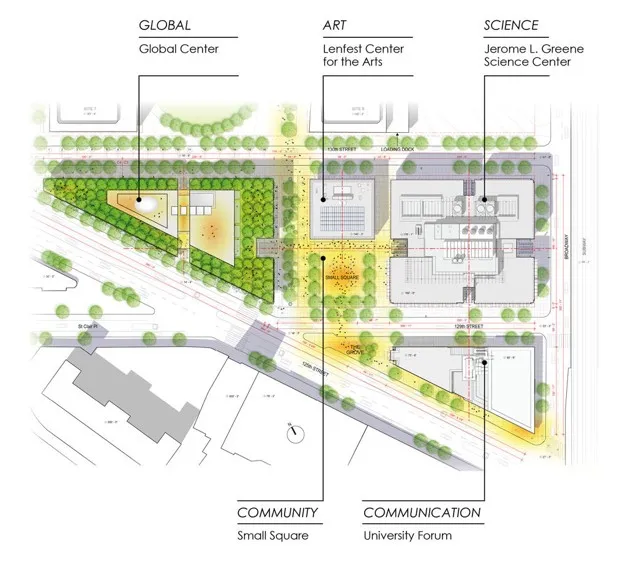

在纽约,皮亚诺负责哥伦比亚大学曼哈顿维尔校区的总体规划,预计将在2030年完成。他为该校区设计的建筑因其结构优雅和对周围环境的开放而受到 赞扬。经过多年的诉讼,关于哥伦比亚大学有争议的 征用权,以及大学与社区之间关系的严重考验,校区的第一阶段现在已经开放。

皮亚诺最近更新并重新发布了他的完整作品集(伦佐·皮亚诺:完整日志 1966-2016,泰晤士河与哈德逊),他在春季早些时候从他位于纽约的办公室与CityLab进行了交谈,办公室的窗户正对着他设计的新惠特尼美国艺术博物馆。我们的对话涉及多种主题,包括曼哈顿维尔、城市边缘,以及在一个日益关注恐怖主义的世界中设计拒绝偏执的建筑的重要性。

首先,告诉我们关于你在曼哈顿维尔的哥伦比亚大学计划。

在2002年,哥伦比亚大学的校长李·博林格来找我,说:“我们需要考虑如何在新世纪建立一个城市校园。”他希望在晨边校园附近有一个真正的城市化方案。因此,曼哈顿维尔就是我们建立它的地方,距离只有几站地铁。

曼哈顿维尔是一个拥挤、繁忙的地方。我在城市核心的边缘做了很多工作。我喜欢这些地区带来的可能性,这就是我在这个新校园中能够接触到的。

这是皮亚诺为哥伦比亚大学曼哈顿维尔校园的总体规划的一部分。RPBW晨边校园看起来与[曼哈顿维尔校园]完全不同。那是在19世纪中叶建造的,当时你会建一个大门,然后在里面建一个假历史校园,以创造一种尊严感。我理解这一点,但现在是时候做些不同的事情了。要在21世纪建立一个校园,你需要在地下建立一个连接所有事物(技术、能源等)的系统,这样街道层面才能非常开放,研究和学术活动可以在其上方进行。你保持校园开放,去掉大门,这样学生就不会生活在某种天堂中。曼哈顿维尔是一个繁忙、多元的空间,这个校园正在利用它的能量和愿望。

这是皮亚诺为哥伦比亚大学曼哈顿维尔校园的总体规划的一部分。RPBW晨边校园看起来与[曼哈顿维尔校园]完全不同。那是在19世纪中叶建造的,当时你会建一个大门,然后在里面建一个假历史校园,以创造一种尊严感。我理解这一点,但现在是时候做些不同的事情了。要在21世纪建立一个校园,你需要在地下建立一个连接所有事物(技术、能源等)的系统,这样街道层面才能非常开放,研究和学术活动可以在其上方进行。你保持校园开放,去掉大门,这样学生就不会生活在某种天堂中。曼哈顿维尔是一个繁忙、多元的空间,这个校园正在利用它的能量和愿望。

曼哈顿维尔有一个历史悠久的前 牛奶巴氏消毒厂,一个旧的 斯图德贝克工厂,以及河滨大道,这简直是简约的杰作。因此,我们看了这一切,问自己:“你真的需要从旧欧洲吸取教训吗?还是我们可以说今天的文化——美国文化——是完全值得信赖的?”我认为你不需要做一些看起来古老的事情来获得信任。

“今天的文化——美国文化——是完全值得信赖的。”我们正在表达关于清晰、可达性、开放性和轻松感的东西,这个校园具有一种振奋人心的团结感和归属感,而不假装是哥特式的。这个国家有很多看起来古老的奇妙大学,另一个这样的大学可能也不错,但今天真正的城市校园必须是不同学科之间整合的典范。你可以在这里观察大脑的化学结构,研究地球的生态系统,体验艺术的美和情感,所有这些都在同一个校园内。

任何人都可以进来享受它。这里有一个奇妙的广场,旨在作为一个社区空间——没有大门。校园的建筑功能,科学与艺术,围绕着广场而建。这里有思想的交流,还有人们研究全球问题的交流。这不是最大的校园,但它是一种新型的校园,是用途和空间的奇妙结合,充满了美、可达性和分享的伟大精神。

从街道层面来看,这个校园的建筑似乎在与惠特尼博物馆说着相似的设计语言**。**

嗯,惠特尼博物馆是关于美国艺术和周围社区的。它还涉及创造一些人们喜爱的、之前不存在的东西。这里有传统广场的感觉和与街道层面的连接,而这些在麦迪逊大道的位置是不存在的。布鲁尔的建筑很美,但在后勤上几乎无法使用。在这里,新的建筑一侧是切尔西——城市的一个特殊部分——另一侧是哈德逊河和日落。这是神奇的!所以它是不同的,功能也不同。

世界上很少有职业能让你创造出美丽的东西,而建筑无疑是其中之一。除非你愚蠢,否则在开始一个新项目或发明时,你应该有一个故事可以讲述。你正在访问自己经验的储存,并通过重复创造新的形式。每个新项目都会讲述一个不同的故事,但你需要认识到有连续性的空间。这可能与形式关系不大,而更多地与通过开放、透明、轻盈所连接的情感有关。对于这两个项目,它们并不是轻盈的建筑,在某些方面相当笨重,但我确实认为它们仍然有一种轻盈感。

“如果没有什么可说的,那就没有什么可建造的!”你在我的作品中看到的任何连续性都不是“风格”。对我来说,风格是把想法关进笼子里。更有趣的是从每栋建筑中理解其功能和人们使用它的方式所表达的内容。作品中有内省,有一种态度。

古根海姆博物馆比尔巴鄂通常被视为当今博物馆建筑浪潮的起源,但我们可以轻易追溯到蓬皮杜中心。从那时起,人们对博物馆的期望发生了什么变化?

蓬皮杜是第一个。当时的博物馆是为精英服务的。我当然不想为了去博物馆而成为贵族!我们的设计不仅仅关乎文化:它关乎自由。

我不应该低估蓬皮杜建筑的重要性,但事实是,当理查德·罗杰斯和我设计它时,我们非常年轻,只有30多岁。你需要年轻人来做这样的项目。并不是说我们在改变艺术的世界。艺术在变化,因为世界在变化。就在68年5月之后的几年,所以那是一个不同的时刻,必须有人做脏活来表达这一点。捕捉到这种变化是一回事,而将其真正转化为建筑又是另一回事。这就像是捕捉一个瞬间的照片或诗歌:某种事情正在发生,而你恰好在场。这个变化是不可避免的。

博物馆自那时以来变化很大,可能是所有主要建筑类型中变化最大的。办公楼并没有太大变化,但博物馆现在做的事情完全不同。人们对节目和教育的期望更高,同时也对它们与周围环境的互动有了更高的要求。

新的惠特尼美国艺术博物馆于2015年在曼哈顿的肉类包装区开幕。RPBW你注意到博物馆客户的价值观或期望与20、30年前有一般性的变化吗?

新的惠特尼美国艺术博物馆于2015年在曼哈顿的肉类包装区开幕。RPBW你注意到博物馆客户的价值观或期望与20、30年前有一般性的变化吗?

是的,我注意到了。在与客户见面的前几分钟,你就能理解元素——新的东西是什么。如果没有新的东西,那你就麻烦了!

我们在我的办公室里绘制所有的细节,所以我们尽量不承担超过我们能处理的工作。有时客户会要求我们做一个博物馆,但你很快就会发现他们之所以找你,是因为他们期待一种特别的光辉,你自己独特的 品牌。我并不责怪任何人,但就像是,‘这里的故事在哪里?’如果没有什么可说的,那就没有什么可建造的!一个好的项目会将客户想法中看不见的部分变得可见。如果没有这个,你就有一个不可能的项目。

在纽约,关于时报大楼在911事件后,或者今天的伊斯坦布尔现代博物馆,客户在安全问题上对你的想法有多大的抵触?

我现在在伊斯坦布尔处理这个问题,当然。回到 纽约时报,安全是一个大问题,但我们一致认为建造一个掩体是疯狂的。我们的建筑是关于透明和开放的,因为在我看来,这样更安全。我会说,在911事件后,我们的设计变得更加注重透明性。对于 时报大楼,你可以很容易地从街上进入。它的餐厅和商店也是如此。这种开放的理念作为对抗恐怖主义的解药是建筑故事的一部分。

安全是我们现在在全球范围内进行的项目中非常重要的事情。我的巴黎办公室离11月袭击发生的地方不远,所以我们意识到在那样的事件后可能会产生的偏执。但我们始终会抵制建造掩体的想法。这就是为什么关注街道和建筑如何共同运作是如此重要。这是理解整个城市如何运作的起点。

我相信人类倾向于城市,而怪物则在黑暗和孤立中成长。你必须结合 città e civiltà [“城市与文明”],城市是你可以创造和体验各种可能性与场景的奇妙混合的地方,适合每一种类型的人。我想建造各种各样的建筑!

好吧,除了几种我永远不会做的类型。

比如什么?

我不能告诉你!但你可以想象。

这与我对城市边缘的兴趣有关。建筑可以滋养这些地区,可以说是交叉授粉。你需要这个。这就是为什么我们在巴黎北部的正义之家项目对我来说很重要。它是一座高大而雄心勃勃的建筑,位于巴黎一个非常艰难的地区边缘。随着那里的发展(包括我们的项目),这些只是沧海一粟——但它们是大滴水。最终,你将帮助创造一个更好的地方。

你的项目似乎对它们所继承的地点非常敏感。碎片大厦遭遇了相当大的反对,主要是因为它的高度。你是如何处理那个地点的?你对有这么多人不喜欢它感到惊讶吗?

我并没有太惊讶。如果你是一个在合适的地方和时间的建筑师,你并不会改变世界,但你确实可以建造一些反映正在发生变化的东西。

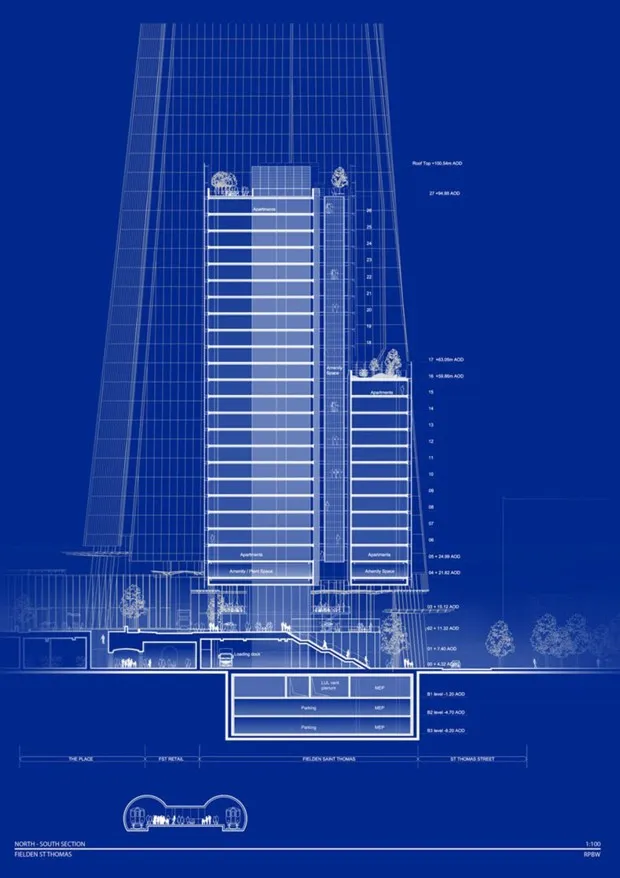

碎片大厦的剖面图。RPBW碎片大厦并不是从草图中产生的,而是源于当时市长肯·利文斯顿的构思。他想要打造一个更垂直的城市,并利用这个地点做一些不会在下午六点就空掉的事情。在碎片大厦,所有人都可以通过公共交通到达。它总共只有48个停车位。铁路、地铁线路、公交线路都在那儿,所以我只需要设计一栋高楼,里面有办公室、餐厅、酒店和一些商业空间——只是一些商业,而不是购物中心——所以我最终得到了一个底部相当宽大、甚至可以更高的建筑。如果你看看它向上变化的样子,顶部的皇冠并不是一个懒惰的姿态——随着塔楼变窄,它仍然看起来像是可以再升高100米。而且,当然,沿着泰晤士河,它对城市另一侧发出了相当强烈的声明。

碎片大厦的剖面图。RPBW碎片大厦并不是从草图中产生的,而是源于当时市长肯·利文斯顿的构思。他想要打造一个更垂直的城市,并利用这个地点做一些不会在下午六点就空掉的事情。在碎片大厦,所有人都可以通过公共交通到达。它总共只有48个停车位。铁路、地铁线路、公交线路都在那儿,所以我只需要设计一栋高楼,里面有办公室、餐厅、酒店和一些商业空间——只是一些商业,而不是购物中心——所以我最终得到了一个底部相当宽大、甚至可以更高的建筑。如果你看看它向上变化的样子,顶部的皇冠并不是一个懒惰的姿态——随着塔楼变窄,它仍然看起来像是可以再升高100米。而且,当然,沿着泰晤士河,它对城市另一侧发出了相当强烈的声明。

“你不会为了与众不同而让建筑变得不同。那样是愚蠢的。”当它完工时,我听到人们说它很棒、很奇妙、很美丽。前几天我在伦敦,意外地看到了它。就像是以新的视角看到你的妻子或未婚妻,你对她的美丽感到惊叹!但对一些人来说,他们说,‘哦,我的天!你是个暴君!你在摧毁这座城市!’这正是蓬皮杜中心发生的事情!人们的反应就像我永远毁了巴黎一样。

我不一定 喜欢 这样。你不会为了与众不同而让一座建筑变得不同。那样会很愚蠢。如果像肯·利文斯通这样的人来找你,说:“我想创造一个更密集、更活跃的城市。你能帮我吗?”你就坐下来问:“为什么不呢?”我想建造那些24小时都有生命的建筑。我讨厌那些像神秘邻居一样的新建筑——封闭且反社会。

所以,有些人看着碎片大厦说:“哇,太棒了!”事实上,我认为很多人都是这样。其他人——还没有当面对我说——则说:“那是什么?”真相是,建筑需要时间——很长的时间——来讲述它们的故事。