唐纳德·特朗普与“法律与秩序”政治的漫长而丑陋的历史 - 彭博社

bloomberg

美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普于2015年9月15日在洛杉矶圣佩德罗的爱荷华号上发表讲话。路透社/露西·尼科尔森在我们试图评估第二场共和党总统初选辩论时,值得 unpacking 的事实是,唐纳德·特朗普通过反复称呼他的追随者为“沉默的大多数”,成功保持了他在民调中的巨大领先地位。最近,他甚至抱怨巴尔的摩因为“警察不被允许保护人们而在一夜之间倒退了35年。我们需要法律和秩序!”

美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普于2015年9月15日在洛杉矶圣佩德罗的爱荷华号上发表讲话。路透社/露西·尼科尔森在我们试图评估第二场共和党总统初选辩论时,值得 unpacking 的事实是,唐纳德·特朗普通过反复称呼他的追随者为“沉默的大多数”,成功保持了他在民调中的巨大领先地位。最近,他甚至抱怨巴尔的摩因为“警察不被允许保护人们而在一夜之间倒退了35年。我们需要法律和秩序!”

“我知道一些城市,警察甚至害怕和人们交谈,因为他们想要能够退休并领取养老金,”特朗普说。“他们不想被撤离警察队伍。然后你就会想,我们的城市怎么了。我们需要一种全新的心态。”

彭博社城市实验室一位艺术家重新想象童年的空间,结果却充满荆棘房地产开发商纳夫塔利在迈阿密海滩寻找交易,推动佛罗里达州的发展美国的驾驶和拥堵率达到了前所未有的高峰海牙成为全球首个禁止石油和航空旅行广告的城市特朗普在这里描述的“新”心态,当然是非常古老的,是美国政治家们急于动员白人选民的一种悠久传统,常常通过将民权运动与犯罪恐慌联系起来,使用(往往是隐晦的)种族主义。

特朗普目前可能是这一战术的旗手,但他绝不是孤单一人。“那不是狗哨;那是狗警报,”正如共和党策略师里克·威尔逊 对 纽约时报 说的。 “当他第一次开始说‘沉默的大多数’时,我并不认为他理解历史背景,但现在我相信他们非常了解。”

特朗普目前可能是这一战术的旗手,但他绝不是孤单一人。斯科特·沃克和泰德·克鲁兹都指责奥巴马对执法的敌意,而南卡罗来纳州州长尼基·海莉因拆除南方邦联旗帜而受到全国赞誉,她声称“黑人的命也是命”运动 “摧毁了弗格森和巴尔的摩。”

“这些根源很深,历史上这些根源与种族和犯罪的交集有关,至少在白人如何看待和想象它方面,”俄亥俄卫斯理大学的历史学家迈克尔·弗拉姆说。“‘法律与秩序’之所以成为如此强有力的口号,部分原因在于它的模糊特性,它能够在不同时间以不同问题吸引不同的人。”

在1960年代末和1970年代初,来自两个主要政党的保守派政治人物,包括费城的弗兰克·里佐和洛杉矶的萨姆·约尔蒂等大城市市长,指责城市北部的犯罪、骚乱和黑人激进主义作为实施法律与秩序打击的借口。在这一时期最具影响力的事件之一是 巴尔的摩1968年圣周起义,当时的马里兰州州长斯皮罗·阿格纽声称巴尔的摩的火灾是“在暴力倡导者的建议和指导下点燃的”,而不是“出于压倒性的挫败感和绝望感而点燃的。”

阿格纽进一步抱怨“违法行为已成为一种社会可接受且偶尔时尚的异议形式”,对黑人活动家和反战的新左派进行了抨击。

阿格纽和他成为领导者的新右派,部分源于一种法律与秩序的论述,这种论述根植于吉姆·克劳南方,种族隔离的政治家们长期以来声称,融合与抗议助长了黑人犯罪和对法律的不尊重,正如普林斯顿政治学家娜奥米·村川所记载的那样。在1940年代末,密西西比州众议员约翰·兰金抱怨反私刑立法“应该被称为鼓励强奸的法案”,而在1954年布朗诉教育委员会裁决后,白人公民委员会警告称“野蛮人在北方的‘黑板丛林’中游荡。”

“我们确实有这样一个传统故事,即大多数白人美国人非常乐意支持民权运动……直到他们对犯罪上升和城市暴动感到非常不满,”村川说。“在1960年代末犯罪率开始上升之前,以及黑人权力崛起之前,以及‘67和‘68年最显著的暴动之前,这是一种正在进行的论点。那么这告诉我们什么呢?这可能不是一个善意和融合的故事。”

南方民主党人将他们的地区与城市北方的暴力街道进行不利比较,认为种族隔离维护了和平——这一观念可以追溯到对奴隶制的风景如画的父权主义描绘。在奴隶制被摧毁后,最极端的南方白人发起了一场频繁暴力的运动,以推翻重建并重新施加白人至上主义。当然,所有这一切都是以法律与秩序的名义进行的。

“奴隶制创造了自己的‘法律和秩序’系统,”哥伦比亚大学历史学家埃里克·福纳在邮件中说,“显然这是一个非常不平等的系统。奴隶制的毁灭以及随后给予黑人基本的公民和政治权利摧毁了这种秩序;白人感到一种混乱,黑人则感到机会。三K党试图强加旧的‘白人至上’秩序,并使用暴力来实现这一点。”

随着吉姆·克劳法取代重建,三K党的法律和秩序版本最终战胜了南方黑人对联邦干预的呼吁。现代保守派一次又一次地回到同样的词汇,不仅为“法律和秩序”辩护,还主张一个如此微小的政府,以至于无法帮助黑人,将公民不服从和福利依赖与街头暴力联系在一起。事实上,在新右派的自由主义框架中,“法律和秩序”将是为数不多的仍然存在的国内政府职能之一。

然而,黑人抗议和融合与犯罪的混淆并不仅限于南方的白人至上主义者。在底特律,以汤姆·萨吉的经典著作《城市危机的起源》中深入探讨的一个例子,白人房主团体组织反对融合,警告黑人犯罪,然后自己实施广泛的暴力犯罪,以阻止黑人搬入他们的社区。

在1964年,巴里·戈德华特的总统竞选将“法律和秩序”议程带到了全国舞台。

“今晚我们国家日益严重的威胁,对个人安全、生命、肢体和财产的威胁,在家庭、教堂、游乐场和商业场所,特别是在我们伟大的城市中,是每一个深思熟虑的美国公民应当关注的,”他在共和党全国大会的提名接受演讲中警告。“保护免受国内暴力的侵害,和保护免受外国侵略一样,是任何政府最基本和根本的目的,而一个无法实现这一目的的政府,是一个无法长久赢得其公民忠诚的政府。历史告诉我们,证明了没有什么比公共官员未能保护街道免受恶霸和掠夺者的侵害更能为暴政铺平道路。”

四年后,种族隔离主义者乔治·华莱士发起了一场第三方总统竞选,吸引了不仅来自南方白人的支持,还有来自北方蓝领工人和工会成员的支持。犯罪率飙升,工厂迁移,大迁徙正在改变人口结构——人们想要一个明确的解释。华莱士提供了一个。

“作为总统,我要做的第一件事就是宣布,我将作为总统给予这个国家的警察和消防员道德支持,”华莱士在一份宣传册中宣称。“我会说,‘我们支持你们,因为你们是街头完全无政府状态与我们人身安全之间的薄弱防线。’”

在那次选举中,理查德·尼克松最终重新塑造了戈德华特的平台,以吸引华莱士的支持者以及那些觉得华莱士的放肆令人厌恶的人。阿格纽,他的法治风格是在巴尔的摩的废墟中锻造的,也很快效仿。

“阿格纽在‘68年之前算是一个温和派,”约克学院的历史学家彼得·B·莱维在四月告诉我。“这引起了尼克松和帕特里克·布坎南等人的注意。他得到了许多保守派的极为积极的反应。”

在尼克松总统首次上电视动员他的 “沉默的大多数” 支持越南战争之前,他的总统竞选活动忙于声称,摆脱国内街头暴力的自由实际上是“第一项公民权利。”尽管广告中大多数抗议者是白人,但这并不是一个很微妙的暗示,1960年代的民权法案鼓励了犯罪和混乱,真正需要保护和援助的其实是白人,而不是黑人。

许多自由派人士加入了对“法律与秩序”的呼吁,包括许多在暴力和毒瘾中受到严重影响的黑人社区。这是迈克尔·贾文·福特纳(Michael Javen Fortner)在其新书中提出的观点,福特纳是纽约市立大学城市研究的教授。黑色沉默的大多数。

福特纳表示,随着犯罪情况的恶化,许多黑人在1960年代和70年代呼吁“更严厉的判刑和更多的警务”。人们开始将种族隔离和边缘化的结果归咎于“吸毒者和贩毒者,并开始寻求监狱和警察来解决这些问题”。

虽然犯罪是真实存在的,但宾夕法尼亚大学的政治学家玛丽·戈特沙尔克(Marie Gottschalk)表示,监狱是解决方案的想法并不一定是直接得出的。白人犯罪长期以来被视为个体或结构性的失败,而黑人犯罪则被 视为病态。

正如历史学家大卫·莱弗林·刘易斯所说,“白人犯罪,但黑人男性是罪犯。”

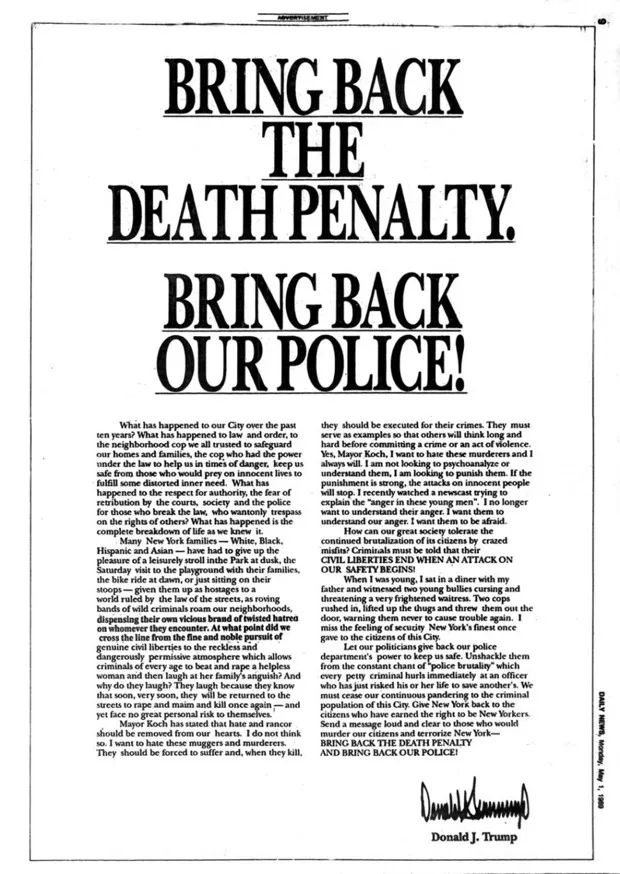

在随后的几十年中,“法律与秩序”成为两党政治的关键特征,从比尔·克林顿支持严厉的反犯罪立法到他消除我们所熟知的福利。这一平台甚至吸引了一位特立独行的纽约房地产大亨的早期关注,他在1989年在纽约报纸上刊登了一整版广告,谴责该市对残酷的“中央公园慢跑者”强奸案的处理。

结果发现,最初被指控犯下该罪行的五名年轻黑人和西班牙裔青少年,当然是被错误定罪的。去年,纽约市终于同意与他们和解,赔偿近4100万美元——每年大约一百万美元,作为这些人在监狱中度过的每一年。可以预见,特朗普在《每日新闻》上抨击这座城市。

结果发现,最初被指控犯下该罪行的五名年轻黑人和西班牙裔青少年,当然是被错误定罪的。去年,纽约市终于同意与他们和解,赔偿近4100万美元——每年大约一百万美元,作为这些人在监狱中度过的每一年。可以预见,特朗普在《每日新闻》上抨击这座城市。

在2015年,美国的暴力犯罪率仍处于历史低位。但街头犯罪的现实与寻求应对它的法治政治之间的关系一直很微妙。例如,犯罪率在移民中低于本土出生者。

“特朗普对掠夺性移民的幻想视野是一个类型,其中移民和种族交织在一起,”《纽约客》的埃文·奥斯诺斯写道。街头犯罪是这一切的核心。正如一位白人至上主义者对奥斯诺斯所说,特朗普正在利用一种“白人潜意识中的幻想——他们的孙子可能在自己的国家成为被仇恨的少数群体。”

或者正如特朗普在七月所说,“这已经成为一种运动,因为人们不知道发生了什么。”