您被邀请参加芬兰茶会 - 彭博社

bloomberg

芬兰领导人索伊尼与立法者(从左到右)安妮·卢赫莱宁、里特瓦·埃洛马和阿尔雅·尤沃宁。

芬兰领导人索伊尼与立法者(从左到右)安妮·卢赫莱宁、里特瓦·埃洛马和阿尔雅·尤沃宁。

照片由Aapo Huhta拍摄,来自彭博商业周刊在八月初,芬兰外交部长蒂莫·索伊尼在图尔库的会议中心登上舞台。这个场合是庆祝性的,标志着芬兰党的成立20周年,他领导的保守党,以及他在四月选举后首次进入政府。

索伊尼是个大个子,身材魁梧,像电视情景喜剧中的父亲,擅长使用生动的措辞。他的演讲通常轻松愉快,充满了对芬兰参与救助欧洲弱势南方经济体的嘲讽。但在这个场合,他的形象却是严峻的。他将自己党在选举中的表现形容为“艰难的、如钻石般的成就”,并将他此后不得不做出的艰难决定比作面对“宇宙的寒冷”。

在过去的20年里,索伊尼将芬兰党从一个微不足道的竞争者带到了国家第二大政党的地位,现在与包括总理尤哈·西皮拉的中间党在内的两个其他保守党组成联合政府。索伊尼通过成为反对派的声音实现了这一点。然而,仅在上任三个月后,他就被迫解释为什么芬兰同意签署一项新的860亿欧元(960亿美元)救助希腊的协议。

当希腊总理亚历克西斯·齐普拉斯及其左翼的激进联盟党在六月通过跳过部分国家债务的支付引发危机时,芬兰是支持最严厉回应的国家之一。主要是由于芬兰党的压力,赫尔辛基在谈判中的官方立场是,雅典应该至少暂时退出货币联盟。

当谈判看起来可能会产生一个新的救助计划——希腊在五年内的第三次救助——芬兰媒体报道称芬兰人威胁要让政府垮台。索伊尼对此否认。“我们决定留在政府中,”他对聚集在一起的党内成员说。“所有国会议员都投票支持这项协议。但这并不意味着我们对欧洲发生的事情感到满意。”

索伊尼和芬兰农村党官员雷约·林内在1992年。摄影师:约翰·帕尔门他解释说,允许希腊失败将使芬兰损失30亿到40亿欧元(这是芬兰已经借给雅典的钱),并在战略上削弱欧洲。坚持自己的原则并让政府垮台将为政治对手打开大门,并减少他塑造一个芬兰无法单独阻止的救助计划的能力。索伊尼将他的妥协视为前政府承诺的必然结果,他觉得有责任履行这些承诺,与他的希腊同行不同。“我们不是希腊激进左翼联盟,”他说。“我们不会是。”

索伊尼和芬兰农村党官员雷约·林内在1992年。摄影师:约翰·帕尔门他解释说,允许希腊失败将使芬兰损失30亿到40亿欧元(这是芬兰已经借给雅典的钱),并在战略上削弱欧洲。坚持自己的原则并让政府垮台将为政治对手打开大门,并减少他塑造一个芬兰无法单独阻止的救助计划的能力。索伊尼将他的妥协视为前政府承诺的必然结果,他觉得有责任履行这些承诺,与他的希腊同行不同。“我们不是希腊激进左翼联盟,”他说。“我们不会是。”

然而,像希腊激进左翼联盟一样,索伊尼正在学习在政府中意味着有时要执行你反对的政策。 索伊尼以典型的芬兰方式创立了芬兰党,和另外三个男人在桑拿里。他和他的同伴曾是芬兰农村党的成员,该党在1995年破产并解散,他们相信有空间代表保守的工人阶级。

芬兰人民党是该党的芬兰语名称,直到2011年,它的官方英语名称是真正的芬兰人。“这听起来比我们实际的右派立场要强烈得多,”该党目前在议会中的领导人桑波·特尔霍说。“这听起来像是有假芬兰人和真芬兰人。”字面翻译,这个名字的意思是“基本芬兰人”,但其意义更接近于“普通人”。

芬兰是一个拥有540万人口的国家。其政治文化更多地基于共识而非冲突,政治光谱较窄:议会中的每个政党都是福利国家的坚定支持者。因此,其政治家主要通过文化身份来区分自己。

芬兰党毫不掩饰地表现出民粹主义。其标志性话题包括移民、家庭价值观、反对欧洲权威以及身份问题,如吃肉、穿毛皮和开大车。在欧洲媒体中,芬兰党常常与意大利北方联盟或法国国民阵线等极右政党归为一类,但最接近的类比可能是美国的茶党,以对欧盟的反感取代对浪费政府开支的反对。它隐含的承诺是回归一个更简单的时代,那时经济可预测,文化统一。

索伊尼在大多数芬兰人看来并不被认为是种族主义者,但他的党内有一个直言不讳的反移民派系,他似乎不愿或无法控制。芬兰党的成员包括特乌沃·哈卡莱宁,一位曾“开玩笑”说芬兰应该将索马里难民和同性恋者流放到波罗的海的一个群岛上的议员,以及尤西·哈拉-阿霍,一位在2012年因在博客上称先知穆罕默德是恋童癖者而被判定犯有仇恨犯罪的欧洲议会议员。

芬兰人成功的根源,然而,围绕着对布鲁塞尔的批评。在其第一个十年中,该党努力争取支持。转折点出现在2006年,当时索伊尼以“哪里有欧盟,哪里就有问题”的口号竞选总统。索伊尼虽然输掉了选举,但他开始改变国家话语,并开始获得选票。

在索伊尼崛起之前,芬兰对欧盟的态度是以身作则,通过建设性和合作的方式积累政治资本。它与其他北方国家和德国结盟。芬兰在1995年加入欧盟几乎没有争论。欧元的采用没有进行公投。

经济学家曾警告加入欧盟和货币联盟可能带来的困难,尤其是对该国的劳动市场和不具竞争力的农业部门。但芬兰在西方的安全地位这一地缘政治论点主导了决策。“思路是,我们想要处于欧洲的核心,”芬兰经济研究所ETLA的总经理维萨·维赫里亚拉说。对布鲁塞尔的批评被认为是不礼貌的。

随着芬兰人在民调中上升以及欧洲经济开始崩溃,这种情况开始改变。2009年,索伊尼当选为欧洲议会议员。同年晚些时候,希腊承认其低报了赤字并隐瞒了债务。到2010年初,该国失去了市场的信心,迫使欧元区其他国家向希腊提供了1100亿欧元的救助方案。

摄影师:Aapo Huhta 为《彭博商业周刊》到2011年4月芬兰举行下一次议会选举时,爱尔兰也请求了援助,葡萄牙岌岌可危,希腊正朝着第二次救助迈进。索伊尼的欧盟批评平台为他赢得了19%的选票,使他的政党成为该国第三大政党。“欧洲正遭受破产的经济坏死,”索伊尼在选举后不久在《华尔街日报》上写道。“除非我们截肢那些无法挽救的部分,否则我们有毒害整个身体的风险。”

摄影师:Aapo Huhta 为《彭博商业周刊》到2011年4月芬兰举行下一次议会选举时,爱尔兰也请求了援助,葡萄牙岌岌可危,希腊正朝着第二次救助迈进。索伊尼的欧盟批评平台为他赢得了19%的选票,使他的政党成为该国第三大政党。“欧洲正遭受破产的经济坏死,”索伊尼在选举后不久在《华尔街日报》上写道。“除非我们截肢那些无法挽救的部分,否则我们有毒害整个身体的风险。”

当欧元区在次年第二次救助希腊时,芬兰是唯一一个要求并获得贷款担保的国家。其财政部长尤塔·乌尔皮莱宁,一位社会民主党人,坚决要求提供10亿欧元的担保。“索伊尼改变了系统,”芬兰国际事务研究所的高级研究员查理·萨洛纽斯-帕斯特纳克说。“在芬兰政治中,某些事情在短短五年内如此戏剧性地转变几乎是不可能的。” 欧洲最明显的分歧并不是富国与穷国或债务国与债权国之间的,而是那些相信社会在严格遵循规则时运作最佳的人与那些坚持必须考虑背景的人之间。“在布鲁塞尔,不想遵循规则的国家总是说,‘当然,我们想遵循规则,但要聪明和人道,’”特尔霍说。“然后当然会问,‘你怎么能反对聪明和人道呢?’”

在*《美丽的形象:意大利思维的实地指南》*中,意大利记者贝佩·塞维尔尼尼描述了他的同胞如何处理交通信号,在一个危险的交叉口等待绿灯,但如果在一个行人不太可能出现的时段遇到红灯,可能会直接闯过。“我们认为遵守规定是对我们智力的侮辱,”他写道。“我们想决定某项法律是否适用于我们的具体情况。在那个地方,那个时间。”

在芬兰,这种做法几乎是不可想象的。“你甚至不会考虑乱穿马路,”萨洛纽斯-帕斯特纳克说。“如果你遵守规则却因为外部环境而受到损害,当然你应该得到帮助;这就是我们有福利国家的原因。但如果你试图绕过规则并因为被抓而陷入麻烦,你不会得到太多同情。这在每个芬兰人心中根深蒂固。”

在芬兰,希腊被广泛视为得到了应有的惩罚。毕竟,它违反了规则。“我们在这里辛苦工作却要为其他国家的债务买单,这是道德上错误的,”索伊尼说。

庆祝今年早些时候的议会选举。摄影师:尤西·瓦纳宁/赫尔辛基日报芬兰以履行债务和独自面对最大挑战而自豪。芬兰的公民喜欢指出,芬兰是唯一一个偿还了对美国一战债务的国家。在第二次世界大战期间,芬兰抵御了苏联的攻击,然后与纳粹德国一起对列宁格勒发起攻击。作为巴黎和平条约的一部分,芬兰被要求向莫斯科支付巨额战争赔偿。到1950年代初,这笔款项也已全部支付完毕。

庆祝今年早些时候的议会选举。摄影师:尤西·瓦纳宁/赫尔辛基日报芬兰以履行债务和独自面对最大挑战而自豪。芬兰的公民喜欢指出,芬兰是唯一一个偿还了对美国一战债务的国家。在第二次世界大战期间,芬兰抵御了苏联的攻击,然后与纳粹德国一起对列宁格勒发起攻击。作为巴黎和平条约的一部分,芬兰被要求向莫斯科支付巨额战争赔偿。到1950年代初,这笔款项也已全部支付完毕。

Soini在1980年代皈依天主教,他将芬兰对债务的态度归因于该国的路德宗遗产。“这源于一种热切的基督教徒,马克斯·韦伯的理念:Ora et sabora——祈祷和工作,”他说。“即使是那些不信教的人,他们在文化上也是路德宗的。他们想保持房间整洁。如果你应该在6点到达,他们想准时出现。迟到15或20分钟是极其不礼貌的。当我在欧洲议会时,我去吃晚餐,如果晚餐定于7点开始,直到7:45不会有一个人到场。太离谱了!只有德国人会到场。还有荷兰人。也许。”

芬兰在一个重要方面与希腊相似。作为欧元区的一员,它对货币政策没有控制权。该国在全球经济危机爆发时财政状况良好。但其以出口为导向的经济在欧洲和美国需求枯竭时遭受了严重打击。2009年,芬兰的国内生产总值下降了8.3%,此后经济接连遭受重创:诺基亚的崩溃;纸张这一关键行业的需求下降;西方制裁和油价暴跌对俄罗斯经济的影响。

在1990年代面临更深层次的危机时,苏联的解体触发了这一危机,而苏联当时已成为重要的贸易伙伴,芬兰能够贬值其货币以恢复竞争力。这一次,它必须承担更具政治难度的内部贬值任务,通过削减工资和其他手段降低劳动成本。

但是,尽管其他国家的选民对紧缩政策表示愤怒,芬兰选民却接受了这一政策,连同芬兰人一起将两个承诺财政纪律的保守党送入政府。唯一提出增加公共支出的政党左翼联盟遭到了彻底的失败。“芬兰人民认为是时候削减开支了,”芬兰中央工会组织首席经济学家奥利·科斯基说。“他们害怕过多的债务。”

然而,金融约束在抽象上可能更容易被接受。新政府计划减少支出并增加40亿到60亿欧元的税收,并要求该国的工会和雇主联合会提出降低单位劳动成本5%的方法——最有可能通过延长工作时间和减少假期来实现。工会拒绝了这一计划,政府正在制定新的提案。“我总是拒绝使用紧缩这个词,因为它的含义太复杂,”经济事务部长、中央党成员奥利·雷恩说。“我们希望稳定公共财政。我们一直处于非常快速的负债轨道上,这对任何国家来说都是不可持续的,尤其是像芬兰这样的小国。”

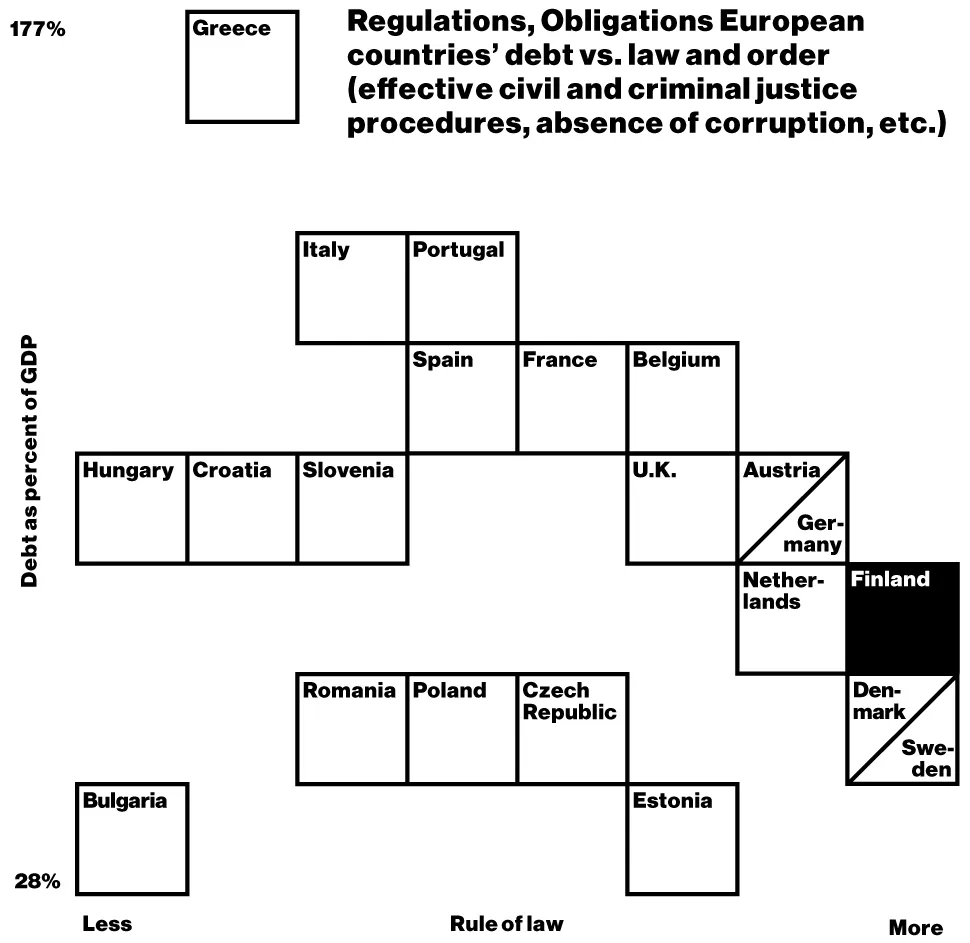

数据:欧盟统计局,世界正义项目 像希腊的齐普拉斯一样,索伊尼面临新的挑战:如何将他的叛乱转变为一个负责任的执政党,能够在反动选民的竞争压力和政治办公室的现实之间找到平衡。

数据:欧盟统计局,世界正义项目 像希腊的齐普拉斯一样,索伊尼面临新的挑战:如何将他的叛乱转变为一个负责任的执政党,能够在反动选民的竞争压力和政治办公室的现实之间找到平衡。

在土尔库的党代会上,索伊尼作为领导人的地位在领导选举中没有受到挑战。但会员们通过投票选出四人主席团中的塞巴斯蒂安·廷基宁表达了他们的不满,这位26岁的青年翼负责人在三天前跳入选举,竞选平台是退出欧元区。“我们应该开始多米诺效应,成为第一个,”他在选举后不久表示,誓言要挑战党正在采取的方向。在会议期间,最热烈的掌声并不是给索伊尼对希腊救助计划的谨慎辩护,而是给了攻击党内批评者为“民主的敌人”的穆罕默德抨击者、欧洲议会议员哈拉-阿霍的激烈演讲。

在会议的第二天结束时,索伊尼感到疲惫和出汗,他牺牲了睡眠来社交。当被问及他如何保持党团结时,他这样回答:“你不能从山顶开始。你必须爬行。而且你爬得越高,路就会越滑。这就是为什么你必须非常非常有耐心。”

欧洲政治阶层之间越来越达成共识,认为货币联盟在目前的形式下是不可持续的。选择是削减沉重负担——首先让希腊退出——或者以某种方式加深经济一体化:共享债务负担、建立全联盟的失业保险、集中财务。决定向希腊提供第三次救助表明政策朝着那个方向发展的真实可能性,特别是如果欧元区经历另一次意外冲击的话。

实施这些措施将要求欧盟在其成员国一致同意的情况下重新开放条约。索伊尼誓言阻止任何对条约的修改。但尽管芬兰可以尝试说服其他北方国家反对这些变化,但如果德国决定加深一体化,芬兰在政治上很难单独阻止这些变化。尽管芬兰选民可能不愿意承担希腊的债务,但国内很少有人相信退出欧元区——以及对俄罗斯压力的增加——会得到民众的支持。

当被问及他的同胞的财务原则是否会胜过他们的安全担忧时,索伊尼微笑着说:“我有时非常哲学。”他说。“我说,‘马的头更大。’他此时应该比我更担心这个。”

我告诉他我不明白。“我知道你不明白,”他说。“但这就是我的说话方式。如果没有明确的是或否的答案,那么我的回答就会有点隐晦。”

他笑了。“我的意图不是成为一个伟大的领导者,”他说。“我不是摩西。摩西带领人民走向应许之地。我不是那样的人。但我非常享受搅动局面。”

(更新第28段以包括工会对政府削减支出计划的回应。)