卡特里娜飓风十年后,新奥尔良接受作为城市实验室的现实 - 彭博社

Brentin Mock

新奥尔良的一处修复住宅。肖恩·埃斯科菲 在卡特里娜飓风的洪水退去后的头几周和几个月里,把新奥尔良称为“实验室”是个糟糕的主意。当流离失所的居民逐渐返回城市时,他们首先寻求的是帮助重建旧生活:他们将如何支付新屋顶的费用?他们在哪里可以找到失散的姑姑和侄子?在暴风雨中,他们将如何安抚受到创伤的孩子们入睡?任何关于“实验”的对话在已经心烦意乱的居民中都不会受到欢迎。

新奥尔良的一处修复住宅。肖恩·埃斯科菲 在卡特里娜飓风的洪水退去后的头几周和几个月里,把新奥尔良称为“实验室”是个糟糕的主意。当流离失所的居民逐渐返回城市时,他们首先寻求的是帮助重建旧生活:他们将如何支付新屋顶的费用?他们在哪里可以找到失散的姑姑和侄子?在暴风雨中,他们将如何安抚受到创伤的孩子们入睡?任何关于“实验”的对话在已经心烦意乱的居民中都不会受到欢迎。

彭博社城市实验室一位艺术家重新构想童年的空间,结果却充满荆棘房地产开发商纳夫塔利在迈阿密海滩寻找交易,推动佛罗里达发展美国的驾驶和拥堵率达到了前所未有的高峰海牙成为全球首个禁止石油和航空广告的城市然而,关于“新”新奥尔良的公共假设几乎立即开始。詹姆斯·赖斯,作为上城财富的化身和区域交通局的主席,在洪水过后乘直升机返回新奥尔良宣布:“那些希望看到这座城市重建的人希望以完全不同的方式进行:在人口、地理和政治上。”

如果对这意味着什么还有任何模糊之处,路易斯安那州的代表理查德·贝克则更加直言不讳:卡特里娜“终于清理了新奥尔良的公共住房。我们做不到,但上帝做到了。”贝克指的是该市关闭了“四大”联邦补贴住房综合体——尽管大多数遭受了最小的洪水损害。与此同时,该市的大多数学校已经不堪重负,经济学家米尔顿·弗里德曼称这场灾难“是彻底改革教育系统的机会。”

肖恩·埃斯科菲确实,新奥尔良的许多建筑环境——包括市政厅、数千栋私人住宅、道路和其他关键基础设施——在城市数周的洪水淹没中遭到破坏。这些结构和机构在卡特里娜袭击之前就已经在解体,复兴它们需要一场思想的风暴。无论喜欢与否,这座城市需要几乎在各个方面进行解决方案的实验。十年后,回顾所有在全市范围内实施的改革政策,很难说新奥尔良没有从成为世界学习实验室中受益。

肖恩·埃斯科菲确实,新奥尔良的许多建筑环境——包括市政厅、数千栋私人住宅、道路和其他关键基础设施——在城市数周的洪水淹没中遭到破坏。这些结构和机构在卡特里娜袭击之前就已经在解体,复兴它们需要一场思想的风暴。无论喜欢与否,这座城市需要几乎在各个方面进行解决方案的实验。十年后,回顾所有在全市范围内实施的改革政策,很难说新奥尔良没有从成为世界学习实验室中受益。

今天,“实验室”这个词似乎比早期时的负担要轻得多。新奥尔良市市长米奇·兰德里乌最近 称这座城市 为“国家领先的社会变革实验室。”这位来自新奥尔良的记者和 洪流 的作者乔丹·弗拉赫提称它为 进步的基层组织实验室。

然而,重要的是要从重建和恢复的角度来解读这个词——“实验室”,因为根据使用它的人不同,它仍然会引发一些不适。在新奥尔良,对这个术语的不适感并没有完全消退,实验仍在进行中。

“人们……不想让他们的生活被实验。”

“我认为这座城市确实成为了一个实验室,尽管我们在黑人社区中看到实验的视角受到挑战,”路易斯安那基金会的主席弗洛泽尔·丹尼尔斯说,路易斯安那基金会在某种程度上是这座城市更大实验室的实验室。它曾被称为 路易斯安那灾后恢复基金会,是卡特里娜飓风后经济发展、住房、文化保护和社区规划的主要资助提案中心。它还帮助将数百万美元的慈善资金引导到参与恢复工作的慈善机构和非营利组织。

“超越明显的文化污名,实验室对大多数人来说是神秘的空间,”丹尼尔斯说。“复杂的科学、隐秘的活动和设计上的保密……这对建立公众信心不利,因为人们认为所做的事情是为了他们的最佳利益。”

不过,这种污名对每个人来说可能并不那么明显。当我在与经历过卡特里娜的人交谈时提到“实验室”这个词时,“塔斯基吉实验”这个词经常被提起。塔斯基吉当然指的是,从20世纪30年代初到70年代初,联邦公共卫生服务局让数百名感染梅毒的非裔美国男性在以为自己正在接受治疗的情况下,实际上却被用来研究这种疾病的发展*。许多人在未得知自己被当作这些试验的实验品的情况下去世。

肖恩·埃斯科菲许多人认为,这段历史与卡特里娜之后发生的事情之间的类比是切实的:新奥尔良人民是否理解或交出了“知情同意”以进行恢复试验的问题仍然广泛争论——尤其是在一个贫困和文盲率远高于平均水平的城市。

肖恩·埃斯科菲许多人认为,这段历史与卡特里娜之后发生的事情之间的类比是切实的:新奥尔良人民是否理解或交出了“知情同意”以进行恢复试验的问题仍然广泛争论——尤其是在一个贫困和文盲率远高于平均水平的城市。

“从这个角度看,更容易理解为什么有识之士至少对这种所谓的‘实验’有疑问——而在最坏的情况下,基于我们对非裔美国人、贫困者和被剥夺权利者在美国的经历的集体记忆,对此感到极度担忧,”丹尼尔斯说,他自己也是一名非裔美国人。

新奥尔良的其他人对“实验室”这个标签没有太多争议。

“这正是新奥尔良所经历的——一个在多个领域进行相当有趣实验的实验室,”前 新奥尔良 时报-皮卡尤恩 的新闻编辑杰德·霍恩说,作者 的 信仰的破裂:卡特里娜飓风与伟大美国城市的濒死。

洛利斯·埃利,长期担任 时报-皮卡 的专栏作家,在我与他交谈时对这个术语也表现出很少的抵触。他是1960年代新奥尔良一位著名民权律师的儿子,该律师帮助推动了种族融合。他还是基于卡特里娜的、由大卫·西蒙制作的HBO电视剧 Treme 的故事编辑,该剧对塑造新奥尔良复苏的力量提出了批判性的看法。鉴于他的名字几乎与这座城市同义,你可能会认为埃利对“实验室”这个标签会有一些敏感。但他只是称其为一个“有趣的术语。”

肖恩·埃斯科菲“我怀疑人们对这个术语的担忧与他们不想让自己的生活被实验有关,”埃利说。“我并没有太多考虑这个术语的语义。相反,考虑到我们的系统有多少地方不运作,不仅在新奥尔良,也在其他地方,我欢迎新方法的可能性。”

肖恩·埃斯科菲“我怀疑人们对这个术语的担忧与他们不想让自己的生活被实验有关,”埃利说。“我并没有太多考虑这个术语的语义。相反,考虑到我们的系统有多少地方不运作,不仅在新奥尔良,也在其他地方,我欢迎新方法的可能性。”

虽然并非所有这些新方法都是由城市本地人发起的,这常常使得恢复工作显得苍白而实验室化。这部分源于不信任;部分则来自那些只想让他们的城市恢复到他们一直熟悉的样子,无论多么有瑕疵的居民。

霍恩认为,“对各种改革的抵制总是比其广泛性更为喧闹。”

霍恩说:“一些反对意见纯粹是政治机会主义——专业的反对者寻找新的方式来表达否定。” “但也有更为良心的担忧:卡特里娜后的混乱使新奥尔良——尤其是黑人新奥尔良——面临剥削。”

这是一个很少有人能忽视的担忧,尤其是当像弗里德曼和瑞斯这样的声音在谈论对城市进行完全市场化的改革时。

丹尼尔斯对此表示:“也许最重要的问题是,是否可以对明显是公共利益且不受市场教育影响的问题采取私人实验室的方法。”

在卡特里娜恢复过程中出现的一个重大试验就是复兴地方政府。

参与民主的实验

在卡特里娜之前,公众参与城市政治过程并不出色。市民能够影响这一过程的渠道很少,选举官员之间的腐败现象如此猖獗,以至于即使他们能够参与也无济于事。 新奥尔良更好委员会自从堤坝崩溃之前就一直在努力改变这种文化。但当洪水后的恢复混乱迫使委员会的 公民参与计划向前推进时,他们的努力真正起飞了。

一个零星的类似公民参与的努力在卡特里娜飓风后不久在新奥尔良扎根,包括该市自己的统一新奥尔良计划(UNOP)。但CBNO是少数几个在风暴之前通过公民主导和社区主导的视角来看待政府参与的组织之一。许多居民在2006年至2009年间未能返回他们的家乡参与复杂的公共评论和输入过程以进行恢复。但他们中的许多人能够通过类似Skype的视频会议设备参与其中,其中一些是我们今天视为理所当然的通信平台的测试版本。

肖恩·埃斯科菲卡利尔·沙希德当时是CBNO公民参与项目的项目经理。在这个角色中,他试图将他在巴西和印度旅行时学到的经验融入其中,他在那里研究了像“喀拉拉实验”这样的项目。喀拉拉实施了一种去中心化的、基于村庄的规划过程,确保尽可能多的人能够参与,并且贫困和被剥夺权利者的需求不会完全被整体的更大利益所掩盖。

肖恩·埃斯科菲卡利尔·沙希德当时是CBNO公民参与项目的项目经理。在这个角色中,他试图将他在巴西和印度旅行时学到的经验融入其中,他在那里研究了像“喀拉拉实验”这样的项目。喀拉拉实施了一种去中心化的、基于村庄的规划过程,确保尽可能多的人能够参与,并且贫困和被剥夺权利者的需求不会完全被整体的更大利益所掩盖。

“这可能是这个国家有史以来最大的参与民主实验,”沙希德谈到新奥尔良的恢复过程时说,“我们能够与来自全国各地的流离失所者对话,社区能够推动和引导他们自己的规划工作。”

Timolynn Sams Sumter 也深度参与了这些努力。作为一位年轻的非裔美国单身母亲和新奥尔良本地人,她在自己家庭恢复的过程中挣扎,帮助创办了 邻里合作网络。这是在城市最初恢复期间启动的少数几个社区非营利组织之一,至今仍然存在。NPN 的目标不仅是帮助激发各个社区的规划,还要协调努力并分享信息 在这些社区之间——社区内部的组织以补充内部的组织。

像 Shahyd 一样,Sumter 仍然对“实验室”这个词感到不安。不过,她确实承认,在卡特里娜飓风之前,城市确实需要某种新的秩序。

“这需要发生,”Sumter 说。“需要拆解那些在卡特里娜之前不透明也不开放的公民流程。”

Shawn EscofferySumter 说,“实验室”结构应该是“关于人们如何与权力对话”。但她并不认为这就是最终的结果——至少对每个人来说不是。

Shawn EscofferySumter 说,“实验室”结构应该是“关于人们如何与权力对话”。但她并不认为这就是最终的结果——至少对每个人来说不是。

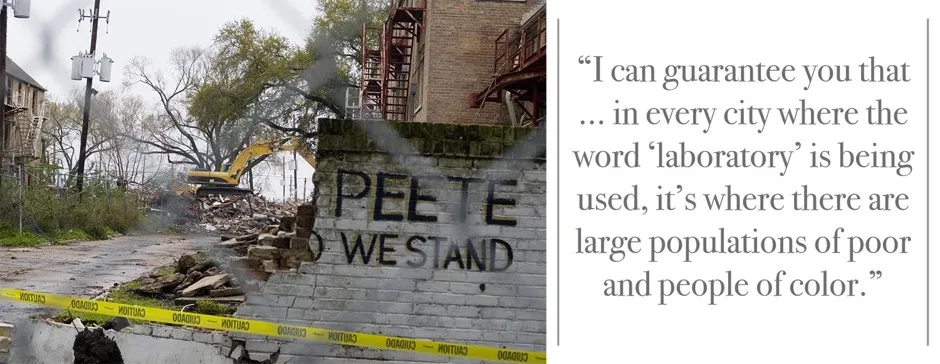

“我可以向你保证……在每个使用‘实验室’这个词的城市,都是有大量贫困人口和有色人种的地方,”她说。“我们并不是在对富人或富裕的白人进行实验。”

确实,许多未被卡特里娜洪水和堤坝失效影响的社区是高地的,上城区社区,那里住着像瑞斯家族这样的富裕上层人士。然而,这些人对城市重建有很大的发言权。与此同时,像萨姆特这样的工人阶级家庭努力确保资源较少的人们仍然能够影响恢复进程。

通过这些公众参与活动的动荡,新奥尔良能够制定出一个总体规划,这是城市规划和许可的官方蓝图。令人难以置信的是,这座城市从未有过这样的规划。有了它,新奥尔良终于可以更新并更重要的是,执行新的综合区划条例——这一土地使用法律的框架在灾难发生近10年后才于今年5月最终获得批准。如果没有大量市民的参与,这些计划可能会主要反映开发商和其他精英希望在新奥尔良进行新建筑的愿望。

十年后,实验室结果已出

制定这些计划的途径远非完美,但至少城市不再遵循“意外规划。”以下是迪拉德大学研究员罗伯特·A·柯林斯在最近为新奥尔良数据中心撰写的报告中对这一近乎胜利的总结:

[T]he 规划过程组织了社区和公民,程度比以往任何时候都要大。结果是,现在参与民主过程的公民比卡特里娜之前更多。在卡特里娜后规划过程开始时,大多数公民参与是出于恐惧。公民们觉得,如果他们不出席公共会议并表达自己的意见,他们的社区将被推土机推倒,他们将无法返回。许多社区居民还认为,联邦资金过程是一个零和游戏。

然而,新奥尔良在参与政府实验方面仍然远未达到完全满意的状态。尽管在这种情况下,包含居民在规划决策中的综合机制有效,但它仍然依赖于政治的持续,柯林斯写道。更不用说,现在由慈善机构和联邦政府提供的用于创建这些机制的资金几乎都已经消失了。这是桑特的另一个“实验室效应”问题。

肖恩·埃斯科菲“是的,我们有一个总体规划,但它必须定期修订。所以制定计划只是第一步,”桑特说。“如果没有一个计划,让投资者和参与者能够继续这种参与并围绕可持续性进行对话,那么我认为这从来就不是真正的参与。参与不能是一个开始和停止的过程,它必须始终存在。”

肖恩·埃斯科菲“是的,我们有一个总体规划,但它必须定期修订。所以制定计划只是第一步,”桑特说。“如果没有一个计划,让投资者和参与者能够继续这种参与并围绕可持续性进行对话,那么我认为这从来就不是真正的参与。参与不能是一个开始和停止的过程,它必须始终存在。”

这意味着,与许多实验室一样,当科学家用完他们的资金时,实验就停止了。这让受试者处于何种境地?

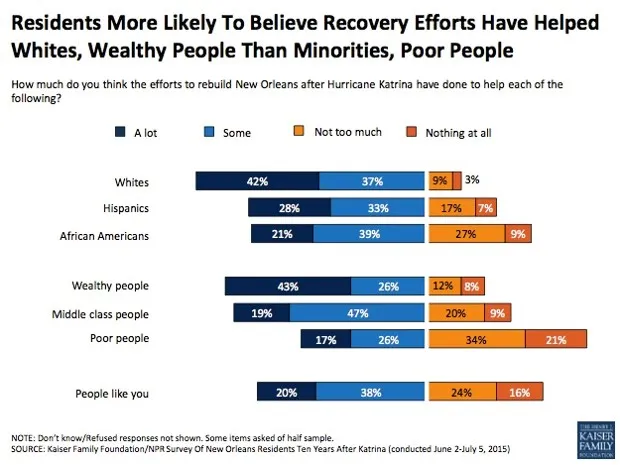

种族和收入似乎是新奥尔良居民对他们在这个实验中角色感受的最大预测因素。一个最近的调查由亨利·J·凯瑟家庭基金会发布,发现今天的非裔美国人和低收入人群感到在恢复过程中没有得到像白人和富人那样的帮助。

凯瑟家庭基金会卡特里娜调查项目### 所有城市现在都是实验室

凯瑟家庭基金会卡特里娜调查项目### 所有城市现在都是实验室

新奥尔良关于参与式政府的实验,当然远不是该市进行的唯一实验。还有关于如何生产或再生产可负担住房的试验——这一实验已经在许多美国城市得到了复制,这要归功于联邦的Hope VI和第8节补贴计划。对于低收入的新奥尔良人来说,没有出现太多有利的结果。

然后还有一个正在进行的重大实验,即为这座城市建立一个全新的K-12教育系统。新奥尔良公共学校的系统性特许化是一个尚未在其他任何美国城市以相同规模复制的项目。到目前为止,这个实验的结果充其量是喜忧参半。

肖恩·埃斯科菲但另一个产生更有利结果的实验是该市对其刑事司法系统的尝试。新奥尔良曾被称为全国监禁之都,所在州的监禁率在世界上名列前茅。该州仍在努力解决这些问题,但新奥尔良本身在减少当地监狱人口方面取得了一些进展。(有关更多信息,请阅读杰弗里·戈德堡在The Atlantic八月刊中的“黑人的命也是命”。)

肖恩·埃斯科菲但另一个产生更有利结果的实验是该市对其刑事司法系统的尝试。新奥尔良曾被称为全国监禁之都,所在州的监禁率在世界上名列前茅。该州仍在努力解决这些问题,但新奥尔良本身在减少当地监狱人口方面取得了一些进展。(有关更多信息,请阅读杰弗里·戈德堡在The Atlantic八月刊中的“黑人的命也是命”。)

“在这种情况下,有人倡导并大胆推动不同策略的实验以改善系统,”丹尼尔斯说,他的路易斯安那基金会参与了资助这些努力的一部分。

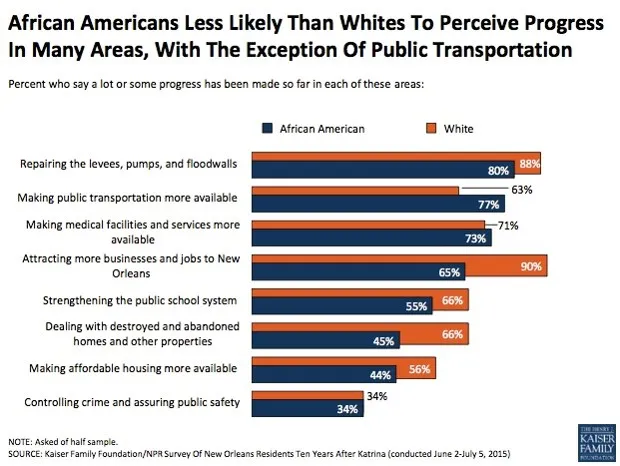

根据凯瑟家庭基金会的说法,犯罪和安全的进展是黑人和白人对进展水平意见一致的唯一领域,卡特里娜调查项目。也就是说,这也是新奥尔良人认为在凯瑟调查中提供的八个主题领域中进展最少的领域:

凯瑟家庭基金会卡特里娜调查项目丹尼尔斯表示,他理解人们对完全接受“实验室”一词的犹豫。他提供了“包容性创新”作为替代词。同时,几乎每个主要的美国城市都在尝试如何以不同的方式进行 刑事司法,就像他们在 可负担住房、K-12教育、投票改革等方面进行实验——许多城市正在寻求新奥尔良的结果作为答案。考虑到城市现在在 气候变化规划方面的做法,我们再也无法忽视我们现在都生活在实验室中的事实,无论我们对这个词的含义感到多么不适。

凯瑟家庭基金会卡特里娜调查项目丹尼尔斯表示,他理解人们对完全接受“实验室”一词的犹豫。他提供了“包容性创新”作为替代词。同时,几乎每个主要的美国城市都在尝试如何以不同的方式进行 刑事司法,就像他们在 可负担住房、K-12教育、投票改革等方面进行实验——许多城市正在寻求新奥尔良的结果作为答案。考虑到城市现在在 气候变化规划方面的做法,我们再也无法忽视我们现在都生活在实验室中的事实,无论我们对这个词的含义感到多么不适。

当我向萨姆特提出这个时,她说“绝对正确”——但我们仍然必须关注“谁在被实验,谁在进行实验。”

毕竟,萨姆特说,“问题不在于这个词本身,而在于这个词中的行为。”

*编辑注:自从这个故事首次发布以来,关于臭名昭著的塔斯基吉梅毒实验的描述已被更新,以澄清美国公共卫生服务在这些实验中的角色。