一名来自墨西哥的无证移民如何在高盛成为明星 - 彭博社

Max Abelson

坐在高盛的办公桌前,朱莉莎·阿尔塞尽力保持镇定。现在是2007年9月。她的父亲在墨西哥的小城市塔斯科·德·阿拉尔孔病重,她刚刚挂掉与姐姐的电话,得到了坏消息。阿尔塞站起身,离开她和同事们创造衍生品并将其推销给富人的区域。她走下走廊,打开洗手间的门,锁上自己在一个隔间里。

“不要为任何事感到焦虑,”她低声说,重复着腓立比书4:6。“不要为任何事感到焦虑。”然后她挺直身子,洗了脸,回到工作岗位。她的银行同事们无法理解她为什么不坐飞机去看望父亲。阿尔塞告诉他们,她的家人会随时通知她,她可能明天就会离开。在私人财富管理部门是不能哭泣的。

高盛的优秀人才并不都是一样的。有些人曾是毕业典礼的致辞人,或海豹突击队员,或公司的银行家的儿子或孙子。有些人会不惜一切代价积累财富;而另一些人则耐心等待。至少有一个是无证移民。阿尔塞将在三月满32岁,她在华尔街的辉煌职业生涯得益于在德克萨斯州一个陌生人家中花几百美元买来的假文件。在高盛工作七年期间,她从实习生升至分析师、助理,然后是副总裁,后来成为美林证券的董事。当她的父亲在2007年电话后的几个小时内去世时,她没有离开去看望家人,因为凭借她的假文件,她无法再回来。 阿尔塞11岁时从墨西哥搬到圣安东尼奥。尽管英语不太流利,她在几年内加入了篮球、垒球、越野和舞蹈队,学生会,一个文艺复兴俱乐部,以及两个荣誉社团。她依然很有激情。她喜欢 高效能人士的七个习惯 和 如何赢得朋友与影响他人,并热衷于解释,毫无讽刺意味,为什么它们是启发性的。她做CrossFit,能在头顶上举起150磅的重量。“你必须有非常A型的人格,”她在华尔街南边三个街区的酒吧尤利西斯喝着啤酒谈论举重时说。“这个锻炼—它不会赢。 我会赢。”

在2007年,她在高盛的桌子前度过了一个漫长的夜晚。

在2007年,她在高盛的桌子前度过了一个漫长的夜晚。

她不需要适应高盛那种毫不掩饰的雄心壮志的文化,因为她本身就体现了这种文化。在2004年作为实习生的第一个夏天,她在大学大四之前,几周后安排与一位她钦佩的董事总经理喝咖啡。她告诉他她学到了很多,准备迎接更快的节奏。“我想打篮球,在场上上下奔跑,”她告诉他。当她在夏季结束时用手写的感谢卡跟进时,董事总经理告诉她期待好消息。

在高盛给她提供全职职位后,一种尖锐的恐惧感涌上心头。她害怕当世界上最复杂的公司审查她的假绿卡和社会安全号码,采集她的指纹并进行背景调查时会发生什么。她常常做一个被抓住的梦:她坐在一家投资银行的办公室里。没有人需要告诉她她要被驱逐出境或威胁她;她只是知道接下来会发生什么。然后她就醒了。

但高盛从未发现她的秘密。那是2005年,成为华尔街最赚钱的证券公司23000名员工之一的好时机。“我当时想,天空是极限,”她说。“我来了。” 塔斯科距离墨西哥城约100英里向西南。阿尔塞记得那些全都涂成白色的房子,成群结队前来购买银器的游客,以及一部名为丹尼斯小子的配音版,叫做丹尼尔·特拉维索。在一集中,一辆平板卡车移动了那个恶邻居的房子,而在另一集中,他驾驶着一辆房车。“所以当我还是个小孩在墨西哥时,我的生活理想是像美国人一样住在移动房屋里,”她说。“然后当我来到这里时,我就想,‘哦!’”

一个无证移民如何成为高盛明星

她的父母定期离开塔斯科去德克萨斯州卖珠宝。他们给她办了一个旅游签证,以便她能和他们一起去,在一次旅行中,家人简单地留下来了。他们搬进了圣安东尼奥的一间公寓,然后又搬到离州际公路一个街区的房子里。她上了一所当地的天主教学校,并立即对数学产生了兴趣,最终进入了荣誉课程。她记得有一个同学举手问,一个墨西哥人怎么可能跟得上。

阿尔塞在14岁时,她的签证到期了。“我知道这意味着什么,”她说。“我变成了无证移民。”为了留在她开始热爱的国家,她向父母提出了一个计划,让她的朋友蒂法尼的家收养她。阿尔塞一家并没有同意,或者她在16岁时半心半意地建议他们支付一位与家人合作的美国同性恋公民来和她结婚。

她也想要富有。“我脑海中一直有这个想法,如果我能通过努力获得财富和地位,那么我就不再是无证移民了,”她说。“我认为如果我有很多钱,我就会被接受。”

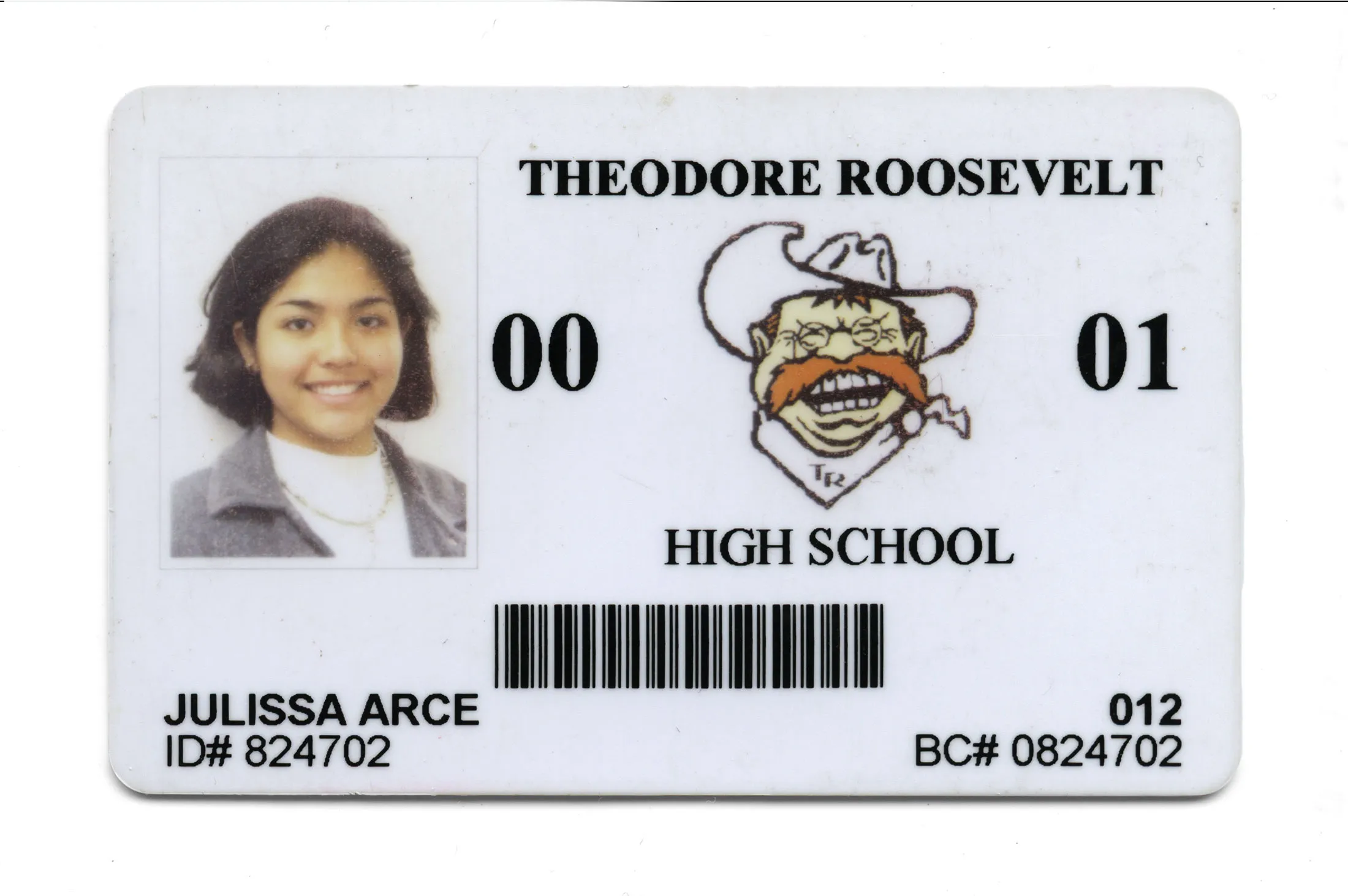

在2000年的罗斯福高中,阿尔塞在数学方面表现出色。

在2000年的罗斯福高中,阿尔塞在数学方面表现出色。

在她的高中最后一年,阿尔塞提交了大学申请,但社会安全号码一栏是空白的——结果遭到了拒绝。就在她在2001年毕业时,一项新法律使得无证德克萨斯州学生能够以州内学费的价格进入公立大学。五周后,德克萨斯大学奥斯汀分校的招生主任写信说,她的申请已被审核,并且她被录取了。

她主修金融。“这些方程式对我来说是有意义的,”她说。“总是有一个正确的答案。没有任何模棱两可的地方。我的生活中有太多的模糊,我真的很感激这一点。”阿尔塞加入的西班牙裔商业学生协会的领导安东尼亚·伯纳尔形容她当时充满活力和干劲。阿尔塞在加入俱乐部之前并没有见过很多穿着西装的西班牙裔男性,当她描述他们时仍然会感到兴奋。与成功女性的会议同样重要。“我可以雄心勃勃,积极进取,而不显得贪婪和咄咄逼人,”她说。“有这么多令人惊叹的工作,还有这么多钱可以赚。”当这个团体在四月颁发奖项时,给她冠以“未来百万富翁”的称号。

阿尔塞的父母在2001年搬回墨西哥,她接手了他们留下的食品车生意。每个星期五,她乘坐灰狗巴士80英里到圣安东尼奥的市场广场,出售草莓、鲜奶油和肉桂的漏斗蛋糕。每个星期天,她带着租金和学费的钱返回奥斯丁。

2001年,她和母亲及姐妹在圣安东尼奥的漏斗蛋糕车前。

2001年,她和母亲及姐妹在圣安东尼奥的漏斗蛋糕车前。

当食品车失去位置时,阿尔塞无法凭借过期的旅游签证找到新工作。而且没有工作,她无法继续上大学。获得一张假绿卡出乎意料地简单。她向一个室友坦白了自己的需求,室友把她介绍给了她的男朋友,男朋友又把她介绍给一个女人,那个女人邀请她到她家。阿尔塞说,这是一次平常的交易,在一间普通的公寓里,普通的客厅。她交了钱,拍了照片,大约两周后拿到了伪造的文件。

他们努力工作。阿尔斯利用这些机会在奥斯汀的一家借记卡公司获得客户服务的夜间和周末工作,并在一家职业足球大联盟球队实习。然后她看到了一场关于纽约银行暑期职位的演讲。薪水可能达到10,000美元。

“哦,我的天,”她记得自己当时想。“那是我需要去的地方,那是我需要待的地方。” 在高盛,最有影响力的文件可能是一份由联合负责人约翰·怀特黑德撰写的10条商业戒律的清单,他在今年92岁时去世。“重要的人喜欢与其他重要的人打交道。你是其中之一吗?”第8条问道。“不要浪费时间去追求我们并不真正想要的生意,”第1条说。通过将高盛对能力、联系、地位和尊重的渴望用文字表达出来,怀特黑德为银行的打击者设定了打击区,包括那些在他1984年退休后很久才出生的人。

在2013年,投资银行部门从17,000名申请者中选出350名暑期分析师,加入他们的机会比进入哈佛大学的几率还要低。对于那些能够入选的人来说,竞争——无论是任务、薪水还是权力——只会愈演愈烈。女性在这场斗争中知道公司10名高管中有9名是男性。

阿尔斯通过一个名为“教育机会赞助者”的非营利组织获得了2004年的实习,该组织将西班牙裔和黑人学生安排到银行的暑期职位。她喜欢在高盛的工作,她帮助为现有客户准备演示文稿,并在游艇所有者的名单中寻找新客户。她在2005年毕业后被要求全职回到公司。在纽约,她的职业生涯开始得异常顺利,因为她被邀请加入一个为私人财富部门客户构建衍生品的新团队。这些金融产品可能包括例如,某个指数每上涨一个百分点,其价值就会上涨3个百分点,直到达到上限。阿尔斯成为了一名新手分析师,直接向一位董事总经理汇报,早上7点到达办公室以赶在老板之前,早餐吃花生酱和果酱三明治。

2005年她在大学毕业典礼上与大家庭合影。

2005年她在大学毕业典礼上与大家庭合影。

如果在高盛有比将无关紧要的事情与重要的事情分开或在问题爆发前预见问题更被重视的事情,那可能就是对机会的执着追求。一份早期的绩效评估称赞阿尔塞在这三方面的表现。她提前几个月与老板讨论她需要做什么,以便让他们年终决定支付或晋升她的过程尽可能简单。她的态度如此强势,以至于有一次老板告诉她要少笑一点,这个建议在她谈论前男友或她的猫潘乔和尼科时,她至今仍未遵循。她的着装风格如此一致,以至于同事们在拍摄致敬照片时穿上了毛衣背心和围巾。

她也愿意做别人不愿意做的事情。有一周,当她打电话给同事询问交易价格时,队友们听着她开始对一位她认为报价不佳的高级同事提高声音。然后她开始大喊。最后,一位老板站在阿尔塞一边。

“朱莉莎是华尔街公司想要的那种人,”前同事乔迪·萨尔斯伯格说。“一个非常有动力、勤奋工作并对公司忠诚的人。”根据另一位前同事布莱恩·大卫·休斯的说法,客户开始要求她。她也照顾年轻的同事。“有很多聪明的人,期望是你应该第一次就能明白,”30岁的休斯说。“朱莉莎是我可以去找的人,我可以说,‘好吧,朱莉莎,给我解释第十遍。’”

阿尔斯和她的朋友们喜欢在尤利西斯坐着,看高盛的男士们试图与女性调情。如果一个银行家走到她面前并提到公司的名字,她会问他在那里到底做什么,并在他回答说她不会真正理解时尽量保持礼貌。如果他问起她的情况,她会热情地解释她为高盛的最富有客户结构衍生品。 阿尔斯的秘密未被发现的最大原因可能是没有人去寻找。在这个高度,人们假设他们的朋友是属于这里的。马克·坎贝尔在同一时间被雇佣,他说他知道阿尔斯来自墨西哥,根本没有想到要质疑她的国籍。“在我看来,她似乎一切都安排得很好,”他说。“你只是会假设一切都很好。”

他用一个关于大学时在建筑工地工作的故事来解释他的推理,在加入银行之前。有一天,当有人穿着西装出现在工地时,工人们都跑了,以为他是政府的人。“那些是我认识的无证移民,”现在在摩根士丹利工作的坎贝尔说。“我想到的是那些来这里从事服务相关工作并为下一代努力向上爬的人——而不是来这里成为宇宙的主宰。”

有些日子,阿尔斯感到痛苦。“我感觉不太好,”她在2008年7月的日记中写道。“我能感觉到胃里的压力,感觉到每一块肌肉的紧张。”在高盛,国际经验至关重要,她知道她的假文件无法经受住边境检查。在与一位驻伦敦的同事发生冲突后,他建议她去英国办公室待一段时间。是的,她告诉他,这很有道理。她拖延着。当她的老板被调往伦敦时,阿尔斯害怕公司会要求她加入他——同时又对自己无法追求这个机会感到愤怒。

“我以为如果我有一大笔钱,我会被接受。”

“我以为如果我有一大笔钱,我会被接受。”

摄影师:João Canziani 为彭博商业周刊在2008年,全球金融系统濒临崩溃,高盛的客户感到不安,公司的亏损不断增加。当阿尔塞在那年七月的某一天打开她的邮件时,她发现了一封来自国税局的信,询问她的税务申报。一位名为输入更正的部门的运营经理希望“获得更多信息以准确处理退税。”她把信放进了衣柜,试图忘记它。

“这太可怕了,”她说。更多的信件到来了;她也把它们搁置了。“你必须强迫自己生活在这种替代现实中,假装它并不存在。”

当同事用奇怪的眼光看着她,或者她突然被叫进办公室时,阿尔塞的焦虑会飙升。“这就是了,”她总是这样想。一天,她分心了,在为客户处理一笔日本交易时犯了错误。她以为自己的职业生涯可能就此结束。

其他时候,她忙得无暇担忧。她觉得晋升为助理的时间太长了,一旦晋升通过,她就开始努力成为副总裁。她还开始和一个在大学时认识的人约会。她喜欢他强壮且擅长打台球,她觉得和他在一起很安全,她说。

在她父亲于2007年去世后,她考虑过带着一些东西乘飞机去墨西哥,然后不再回来。她的男朋友告诉她,他认为结婚可能是一个解决方案。“我希望这不是求婚,”她记得告诉他。“因为如果是的话,那就太糟糕了。”

这是一个提议,她答应了。“回想起来,”她说,“我觉得我们并没有准备好。但我确实爱过他。”她的大学朋友伯纳尔在她的公寓院子里主持了小型婚礼,并担任证人和摄影师,他记得仪式简短而快乐。 到2011年,阿尔塞的收入在30万美元到40万美元之间——她不会透露确切的数额——并且已经晋升为副总裁。婚后,她用美国政府发的真实绿卡替换了假绿卡。她是合法的、精英的、富有的。她也很不快乐。从在德克萨斯州卖漏斗蛋糕到在纽约做股权衍生品,唯一比这更奇怪的是她感到的空虚。

在一个封闭的卫生间隔间里默默祈祷焦虑三年半后,她带着一张列出她奖金的纸条走进了女厕。“我来到了这个我一直认为能让我得到一切想要的地方,”她说。“但我记得离开时,拿着那张写着我薪水的信,感到如此空虚。”

她开始写一个博客,第一篇文章倒计时她在高盛的最后日子。“我有点紧张,但又兴奋。就像我想象的四分卫在竞争比赛中那种紧张,”她写道。“我觉得有责任去追求我的梦想,”她第二天发布。不到一周,她就离开了,写道:“现在是去问更多问题并希望找到更多答案的时候。”

阿尔塞拜访了她在塔斯科的家人,持墨西哥护照飞往欧洲,并在北卡罗来纳州的罗阿诺克河上划船。她想创建一个网站来安排即兴假期,然后是一个为小型企业获得社区资金的业务;这两个计划都失败了。她和因工作而搬走的丈夫分开了。“生活就是适应变化,在事情动荡时行动,”她在博客上写道。

在2012年,她与一位在美国银行美林工作的朋友喝咖啡时,转变成了一个工作机会,她接受了这个机会。这个角色并不是她所想的——主要是项目管理和合规策略。当她的老板开始不再直视她的眼睛时,她说,她知道接下来会发生什么。她在去年五月被解雇了。

如果她没有看到一部2013年的电影叫做Documented,她可能会回到银行业。这部电影讲述了何塞·安东尼奥·瓦尔加斯,他是《华盛顿邮报》团队的一部分,该团队在2008年获得了普利策奖,并在2011年的一篇纽约时报文章中公开了自己是无证移民。“我在电影中的生活——我对此感到非常受启发,”她说。“我基本上是跟踪他。”阿尔斯将在今年三月搬到加利福尼亚,担任由瓦尔加斯创立的非营利组织Define American的开发主任。该组织推动无证移民的权利,项目包括一项运动,要求报纸放弃“非法移民”这一术语,改用“无证移民”。

该组织面临着对移民权利的反对。前德克萨斯州州长里克·佩里签署了允许阿尔斯上大学的法案,今年在爱荷华州的一个共和党论坛上表示,“如果华盛顿拒绝保卫边界,德克萨斯州将会。”德克萨斯州参议员泰德·克鲁兹要求他的共和党同僚“告诉我你在哪里站出来并反对”奥巴马总统去年年底宣布的移民行政行动。(巧合的是,参议员的妻子海迪·尼尔森·克鲁兹与阿尔斯在同一个高盛部门工作,即私人财富管理。)

在华尔街赚取数十万美元并没有保护阿尔塞免受恐惧。“我们所做的仍然有耻辱感,”她说。“我厌倦了因为追求我的梦想、攀登阶梯和取得成功而感到羞愧。”

当被问及阿尔塞的故事时,高盛发出了首席执行官劳埃德·布兰克费恩的声明:“如果我们能为更多来到这个国家接受教育并希望将他们的精力和技能应用于支持我们经济的有才华的年轻人提供一个家,那该多好?”根据两位不愿透露姓名的公司人士的说法,高盛现在会根据政府记录验证求职者的信息。

在八月,阿尔塞来到下曼哈顿的一家法院,成为美国公民。她在宣誓效忠之前挣扎着说话,并不得不深吸一口气。她的护照在九月通过邮件寄到了。

她在辞去高盛的工作后纹了纹身,包括一条连接她左臂上的痣。“我想我一直觉得一切发生都是有原因的,我只需要连接这些点,”她说。“而这里的一个说的是‘被救赎’。”她将手臂弯曲到头旁。“我总是这样睡觉,所以每当我早上醒来时,这是我看到的第一件事。它提醒我,无论发生什么,无论我感觉如何,我都已经被救赎。”

——与伊莎贝拉·科塔共同撰写