如何制作更好的地图——利用神经科学 - 彭博社

Laura Bliss

Flickr/Tabsinthe导航的神经科学最近成为了热门话题。九月份,诺贝尔奖授予了发现位置细胞和网格细胞的科学家,这些神经元负责我们的心理地图和内心GPS。这还不包括一堆 不断增长的 fMRI 研究 ,科学家们将大脑的不同区域与特定的导航过程联系起来。

Flickr/Tabsinthe导航的神经科学最近成为了热门话题。九月份,诺贝尔奖授予了发现位置细胞和网格细胞的科学家,这些神经元负责我们的心理地图和内心GPS。这还不包括一堆 不断增长的 fMRI 研究 ,科学家们将大脑的不同区域与特定的导航过程联系起来。

但是,我们越了解身体如何从A点到B点,制图师和地理学家是否在关注?路径寻找的科学是否正在融入我们使用的实际地图中?

彭博社城市实验室中国的电动车革命正在让贫困的农村城市落后休斯顿附近的管道火灾迫使一些居民撤离旅游布达佩斯区投票禁止类似Airbnb的租赁“购买美国制造”争端威胁到从拉斯维加斯到洛杉矶的时速200英里铁路这开始发生了。城市实验室与三位著名的地理学家进行了交谈,他们正在思考当一个人拿起一张线条和文字交织的地图并试图使用它时,所发生的感知、认知和神经过程——或者说,正在兴起的制图科学。

地图的设计元素如何影响我们阅读它?

在他1967年的书中*图形符号学**,*制图师雅克·贝尔坦著名地提出了“[视觉变量](https://location%20in%20space%20(x-)”这一概念,这些变量应该在任何好的制图或信息展示中考虑和应用:位置、大小、形状、颜色值、色调、饱和度、方向、纹理、排列和焦点。贝尔坦根据这些变量在地图中传达显著信息的使用方式进行排名。

当萨拉·伊琳娜·法布里坎特在苏黎世大学进入制图领域时,几乎所有人都将贝尔坦的系统视为地图设计的圣经。但很少有人质疑这些原则及其排名为何重要——或者它们对地图读者是否真的重要。“我开始想,这些规则来自哪里?”法布里坎特说。“它是基于人们所看到的东西吗?事实证明,这些规范化规则中很少有基于认知原则的实证依据。”

“[制图师的]规则真的好吗?如果是,怎么好?如果不是,我们如何改进它们?”现在是苏黎世大学地理系的主任,法布里坎特的大部分研究致力于理解这些设计规则如何实际影响用户阅读地图。用户如何从地图上的设计元素中推断信息,制图师如何才能使他们的地图在感知上更显著?

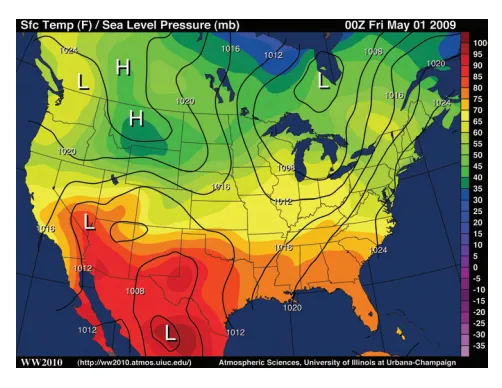

法布里坎特工作的一个很好的例子是研究NOAA熟悉的天气地图,正如她的论文中所提到的,这些地图通常不是由制图师设计的。请看下面的NOAA地图,它代表了两个关键数据集:温度(通过颜色表示)和海平面气压(通过黑色轮廓表示)。

在这张地图中,根据贝尔坦的“视觉变量”,温度对查看地图的读者来说比风压更 主题重要,因为颜色作为其视觉变量,更具视觉主导性。

在这张地图中,根据贝尔坦的“视觉变量”,温度对查看地图的读者来说比风压更 主题重要,因为颜色作为其视觉变量,更具视觉主导性。

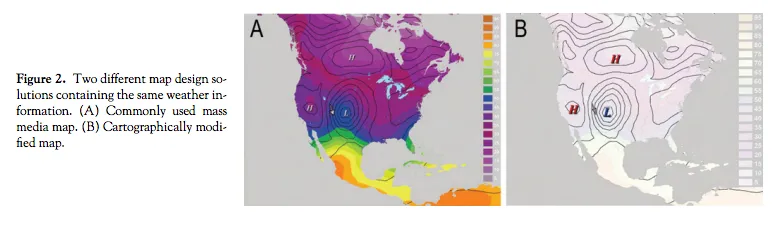

但法布里坎特想要验证视觉主导性与主题重要性之间的相关性。因此,她和她的同事们创建了两种天气地图:一种受NOAA大众媒体天气地图的启发,另一种由她和她的团队重新设计,如下所示。这些地图表示相同的信息集——温度和风压——但它们的视觉变量不同。在大众媒体地图中,温度具有更强的主题强调。在法布里坎特的地图中,风压则更为突出。

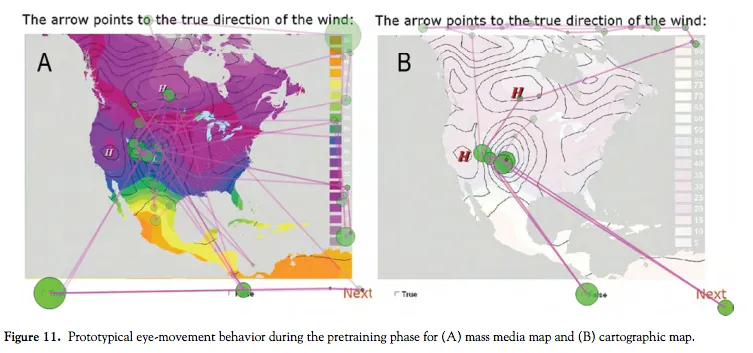

然后,进行测试:三十名受试者被要求判断地图上放置的箭头是否指示了风的正确方向(在这张地图中,可以通过研究风压线来确定)。研究人员使用眼动追踪软件测试受试者花费多长时间来找出答案,以及他们的准确性。

然后,进行测试:三十名受试者被要求判断地图上放置的箭头是否指示了风的正确方向(在这张地图中,可以通过研究风压线来确定)。研究人员使用眼动追踪软件测试受试者花费多长时间来找出答案,以及他们的准确性。

结果表明,视觉上强调风压的地图确实帮助受试者更快地找到关于风向的正确答案。他们在法布里坎特的地图上注视的时间显著短于在大众媒体地图上的时间。这个结论听起来可能很直观,但现在得到了科学的支持。

结果表明,视觉上强调风压的地图确实帮助受试者更快地找到关于风向的正确答案。他们在法布里坎特的地图上注视的时间显著短于在大众媒体地图上的时间。这个结论听起来可能很直观,但现在得到了科学的支持。

“我们的规则真的好吗?”法布里坎特问道。“如果是,怎么说?如果不是,我们如何改进它们?”

精心设计的地图能帮助人们做出更好的决策吗?

城市规划者和立法者经常使用其地区的图形展示来做出判断。通常,他们使用通过美国社区调查收集的社会经济数据——每年发放给大约三百万户家庭的十年一次人口普查的“短表”补充——来确定可能受益于改善服务的社区。

然而,美国社区调查(ACS)提供的数据存在显著的误差范围——大约是十年数据集的1.25倍——因为它是从相对较小的群体中收集的。

“尤其是如果你想查看一个小的子群体——比如,生活在贫困中的5岁以下儿童——不确定性水平就非常大,”澳大利亚新南威尔士大学物理、环境和数学科学学院的高级讲师艾米·格里芬说。“很多时候,人们是基于高度不确定的人口普查数据做出决策的。”

和法布里坎特一样,格里芬也接受过制图训练,并将她的研究重点放在理解使用地图背后的认知过程上。但她目前的研究不仅关注大脑如何将视觉信息与主题相关性关联起来,还关注不同类型的可视化如何实际影响决策。

可视化误差范围可能会显著影响影响整个城市的决策方式。例如,并非所有的ACS数据地图都表示调查的显著误差范围,使用这些地图的城市规划者可能没有时间回顾原始数据。在下面描述的研究之前进行的一项调查中,19.6%的城市规划者承认“没有太关注”ACS中的不确定性信息。显然,这对试图描述不同社区的官员可能产生巨大的影响。

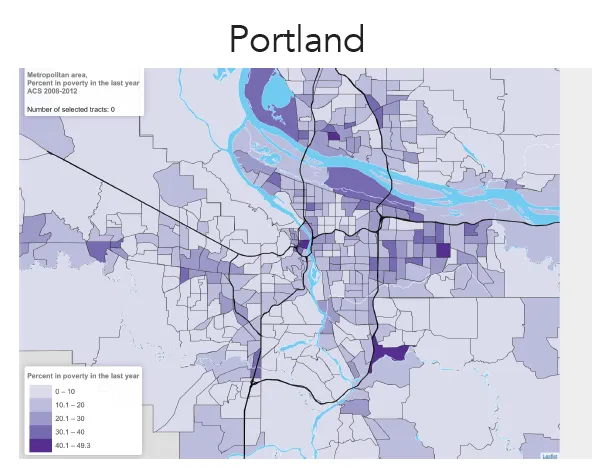

格里芬想知道可视化这种关键不确定性信息的地图如何帮助规划者做出更明智的决策。她和同事塞斯·E·斯皮尔曼、尼古拉斯·T·纳格尔、杰森·尤尔杰维奇、梅格·梅里克和大卫·C·福尔赫测试了一组来自俄勒冈州波特兰的55名城市规划者,进行了一项与正常工作实践非常相似的任务:他们查看了波特兰的贫困地图,并被要求选择贫困水平最高的社区群体,这些社区将获得额外的城市服务。以下是控制地图,其中不包含关于每个社区贫困百分比的误差范围信息:

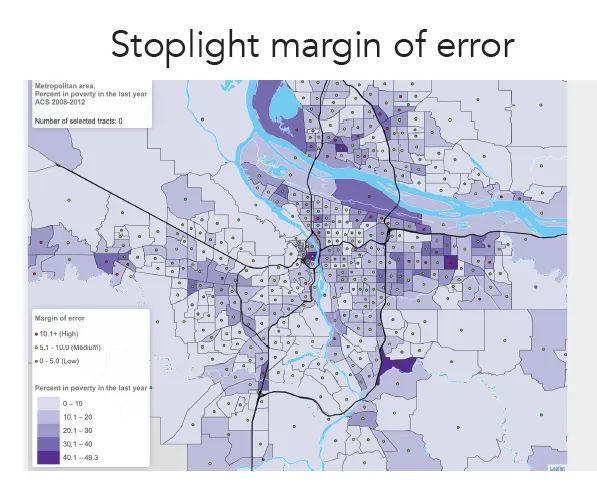

研究人员随后尝试以几种不同的方式呈现不确定性信息,以观察这可能如何影响规划者选择的区域。首先,他们尝试了熟悉的“红绿灯”隐喻,其中每个社区的不确定性从低到高进行评分:

研究人员随后尝试以几种不同的方式呈现不确定性信息,以观察这可能如何影响规划者选择的区域。首先,他们尝试了熟悉的“红绿灯”隐喻,其中每个社区的不确定性从低到高进行评分:

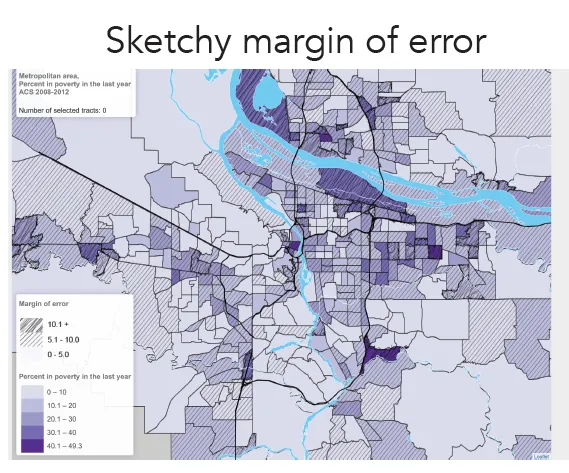

然后他们尝试了“模糊”隐喻,其中误差范围用线条的密度表示,从低到高:

然后他们尝试了“模糊”隐喻,其中误差范围用线条的密度表示,从低到高:

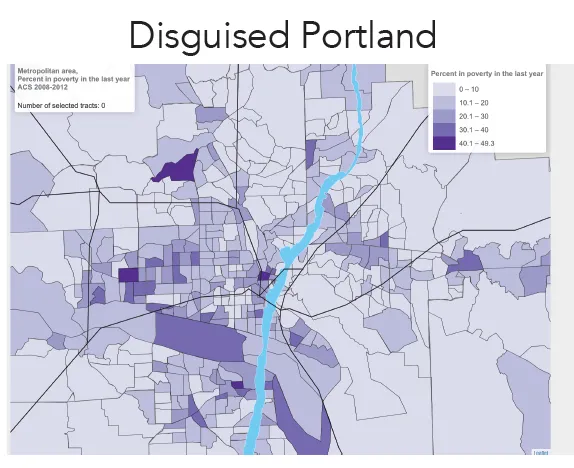

他们还测试了表示不同不确定性度量的地图,“变异系数”,以及有趣的是,测试所有这些变量但显示“伪装”波特兰的地图。

他们还测试了表示不同不确定性度量的地图,“变异系数”,以及有趣的是,测试所有这些变量但显示“伪装”波特兰的地图。

“城市规划者真的非常了解他们的地方,”格里芬说。“在做决策时,他们会依赖很多隐性知识。”

为了测试这种基础城市知识如何影响决策,格里芬和她的团队旋转了城市,并调整了多边形的边界。在信息上,“伪装”的波特兰与真实的波特兰是相同的,但在视觉上却截然不同:

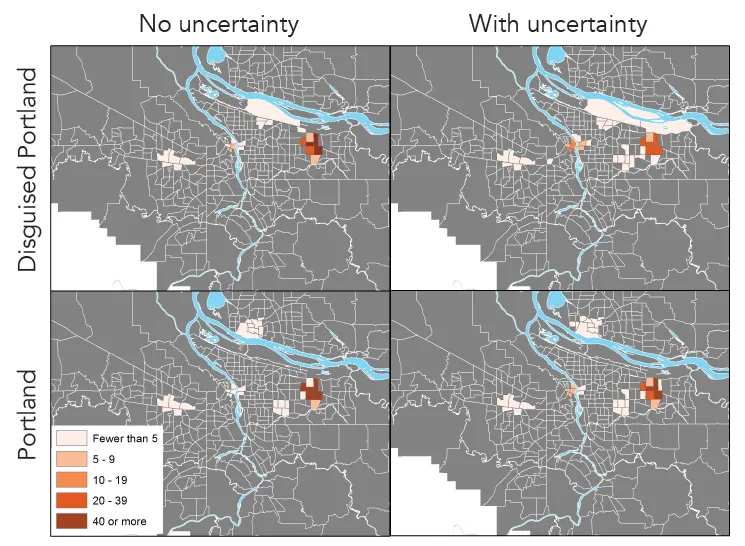

那么,关于不确定性的信息——首先呈现它,以及通过不同的视觉隐喻呈现它——如何影响规划者选择哪些贫困区域最需要帮助呢?

那么,关于不确定性的信息——首先呈现它,以及通过不同的视觉隐喻呈现它——如何影响规划者选择哪些贫困区域最需要帮助呢?

在一张没有不确定性数据的真实波特兰地图上,大多数规划者选择了东波特兰的一个区域,该区域的贫困率被广泛认为是全市最高的。然而,有了不确定性数据,29%的参与者改变了他们选择的区域,主要转向市中心的一个社区集群。在这些选择中,“模糊”的隐喻和误差范围的测量比交通信号灯隐喻或变异系数改变了更多的决策。

然而,在所有变量组合中,显示不确定性数据的“伪装”波特兰地图对决策的影响最大。在没有长期以来对城市的知识影响选择的情况下,有关于每个社区贫困程度的明确信息,约49%的参与者选择了城市中不同的区域作为需要服务交付的地方。

格里芬的分析尚不清楚新决策是更好还是更差。明确的是:缺乏可视化数据,以及对隐性知识的依赖,显著影响了影响整个城市的决策。

格里芬的分析尚不清楚新决策是更好还是更差。明确的是:缺乏可视化数据,以及对隐性知识的依赖,显著影响了影响整个城市的决策。

一旦她的团队完成对这项研究数据的分析,格里芬希望帮助创建一个GIS插件,可以在规划者的地图上生成误差范围的可视化。“每个规划部门在软件使用上都有些许不同,”她说。“但在网络制图方面,天空才是极限。”

我的大脑是如何阅读地图的——而你的呢?

到目前为止,格里芬和法布里坎特表示,他们认为自己还没有准备好将神经科学在导航方面的进展应用到他们的实践中。他们仍然致力于使用认知和行为测试来研究人们如何使用地图。“从[神经科学]的方法中得出推论是非常困难的,”格里芬告诉我,指的是fMRI扫描或隔离特殊神经元。“而我们使用的方法”——如眼动追踪和行为测试——“仍然具有很大的价值。”

但俄勒冈大学地理系主任艾米·洛本对神经科学寄予厚望。与研究地图视觉展示如何影响个人理解的法布里坎特和格里芬不同,洛本想知道在个体大脑执行与地图相关的任务时,哪些神经过程在起作用。

但不要把她与大型神经科学家混淆:她是一名地理学家。“我对绘制人脑不感兴趣,”她说。“一个脑区本身对我来说只有在能告诉我某人如何使用地图时才有趣。而人们使用地图的方式真的很不同。”

“我对绘制人脑并不感兴趣,”她说。“只有当大脑能告诉我某人如何使用地图时,它才有趣。”例如,有些人以自我中心的方式处理空间信息,这意味着他们从特定的视角理解与他们相关的环境。其他人则以他人中心的方式导航,这意味着他们关注环境中其他物体之间的关系,而不考虑他们的视角。这些偏好与大脑的不同区域有关。

Lobben目前正在研究人们在阅读地图时如何在这两种视角之间切换。她向数百名受试者展示了下面的图像,询问他们鸟瞰图(左侧)中显示的箭头是否与街景图(右侧)中的视图正确对齐。

受试者在fMRI扫描仪中试图找出正确答案。Lobben跟踪他们在思考问题时大脑中亮起的区域。下面的每个大脑切片显示了个体在完成任务时的激活情况。不同大脑在处理这个任务时的表现差异巨大,以及他们是否能够正确回答问题。

受试者在fMRI扫描仪中试图找出正确答案。Lobben跟踪他们在思考问题时大脑中亮起的区域。下面的每个大脑切片显示了个体在完成任务时的激活情况。不同大脑在处理这个任务时的表现差异巨大,以及他们是否能够正确回答问题。

Lobben相信,科学理解个体如何在神经上处理这种问题可能会导致个性化的地图制作服务,而不仅仅是绘制最喜欢的餐厅或提供多样化配色方案的那种。“人们并不总是知道什么对他们最有帮助,”她说。通过她的测试和研究,“你可以设计出一种与个体天赋能力相匹配的地图,能够切换到那个最适合他们理解的视图。”

Lobben相信,科学理解个体如何在神经上处理这种问题可能会导致个性化的地图制作服务,而不仅仅是绘制最喜欢的餐厅或提供多样化配色方案的那种。“人们并不总是知道什么对他们最有帮助,”她说。通过她的测试和研究,“你可以设计出一种与个体天赋能力相匹配的地图,能够切换到那个最适合他们理解的视图。”

“你可以设计一个与个人天赋相匹配的地图。”Lobben几乎是唯一一位在其制图研究中使用fMRI的地理学家。但在地理学界,她的技术被更广泛接受只是时间问题,和Griffin、Fabrikant及许多其他人使用的更传统的认知和行为测试一起。

在九月份,Fabrikant是参加Vespucci会议的少数地理学家之一,该会议聚集了研究导航和空间处理的神经科学家。她希望将她在那里学到的知识与她的制图实践联系起来。“尽管我希望能够做到,但我发现这个联系尚未建立,”她告诉我。“科学仍然处于非常初期的阶段。”目前如此。