伪郊区主义者的困境 - 彭博社

bloomberg

路透社我在国会图书馆里有一张我喜欢的旧地图,位于大堂楼上,走过一小段路进入大理石铺成的画廊,在那里,美国的创建故事展开。我在脑海中携带着它的复制品,并在手机上偷偷拍下了它的快照。它很大,约5英尺乘7英尺,占据了临时展示墙的大部分,旁边是弗吉尼亚测量员和边境士兵乔治·默瑟给乔治·华盛顿的信件小复制品,信中让华盛顿知道,他确实想加入那个希望开发俄亥俄河以西印第安人土地的英国侦察小组。

路透社我在国会图书馆里有一张我喜欢的旧地图,位于大堂楼上,走过一小段路进入大理石铺成的画廊,在那里,美国的创建故事展开。我在脑海中携带着它的复制品,并在手机上偷偷拍下了它的快照。它很大,约5英尺乘7英尺,占据了临时展示墙的大部分,旁边是弗吉尼亚测量员和边境士兵乔治·默瑟给乔治·华盛顿的信件小复制品,信中让华盛顿知道,他确实想加入那个希望开发俄亥俄河以西印第安人土地的英国侦察小组。

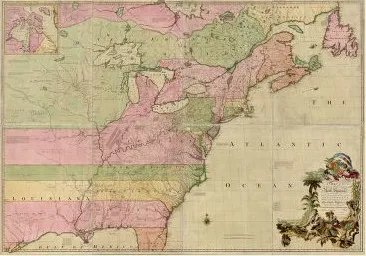

我的地图——“北美的英国和法国领土地图,包含道路、距离、界限和定居点的范围”——在右下角的一个复杂的棕榈叶、丰满的天使和恳求的土著的插图中,由哈利法克斯伯爵最忠诚和谦卑的仆人约翰·米切尔所铭刻。它的世界追溯到1755年。

我的地图——“北美的英国和法国领土地图,包含道路、距离、界限和定居点的范围”——在右下角的一个复杂的棕榈叶、丰满的天使和恳求的土著的插图中,由哈利法克斯伯爵最忠诚和谦卑的仆人约翰·米切尔所铭刻。它的世界追溯到1755年。

彭博社城市实验室纽约大都会运输署警告不要借款超过130亿美元等待教堂转住房开发的奇迹埃里克·亚当斯对修复纽约市“不公平”财产税的消失承诺《黑色神话:悟空》带来了疯狂的游客到偏远的中国省份美国尚未存在。我们尚未决定要如何称呼五大湖,或者是否想要尊重最早命名它们的印第安人。弗吉尼亚、卡罗莱纳州和乔治亚州理论上都向内陆延伸超过一千英里,手工着色的褪色粉红色、绿色和黄色条纹。向北,粉红色的纽约区域贪婪地扩展到新斯科舍。面对大西洋,地图在西经107度处突然结束,米切尔在那之后无话可说。

我爱这张地图,因为它提到了约翰·米切尔在18世纪未曾预见的现代地理裂缝。在“波托马克”河弗吉尼亚岸的伟大瀑布下方,他以类似4号字体的大小提到1755年一个足够大的港口城镇,值得向哈利法克斯伯爵提及:“亚历山大城”。

在河对岸,哥伦比亚特区尚不存在。那里没有值得一提的东西。这就是我的论点的证据A。你看,亚历山大城在革命前的易洛魁时代和未知的西部早已存在。显然,它不能是一个郊区。

• • • • •

生活在城市中是一种风险,而生活在郊区则是避免风险。在成长过程中,这是我能想象到的最恶毒的侮辱:那个s字。郊区人。我是在芝加哥南区51街附近的一栋三层楼的公寓里长大的,那里有历史悠久的弗兰克·劳埃德·赖特的房子和中等收入的住房,我相信这让我对宇宙有了独特的看法。我们从未去过郊区,我几乎不认识住在那里的人。这些人是“他者”。

我一直喜欢为外人挑选我认为最能唤起情感的细节,关于在这个地方长大的经历。我独自乘公交车的次数远比骑自行车的次数多。我们在邻里的高中进行定期的武器检查。我的母亲从未给我设定宵禁。但我们有一个例行公事,我每次独自开车回家时都要在半夜打电话,这样她就可以爬出床,走到前窗,观察我停车并走进我们的楼里,以免在那20英尺的间隔中被人抓走。

我认为,所有这些细节都很好地反映了我。而现在我试图找出这个想法的来源时,我意识到我小时候没有一个人——我的母亲、我的朋友、他们的父母——不分享这个想法。这个城市天生就是有德行的,因为它有不同类型的人、更多的博物馆和一个唐人街。如果你不愿意偶尔接受武器检查以获得这一切的通行证,那么显然你的优先事项是错误的。

相应地,我在成长过程中了解到,这些事情并不能很好地反映一个人:不知道如何使用公共交通。不知道如何平行停车。有一个前院。知道购物中心在哪里以及里面发生什么。没有一个人曾经被抢劫。住在一栋与邻居一模一样的房子里。自己看起来和所有邻居一模一样。

我从未想过要明确表达生活在郊区对一个人来说究竟意味着什么样的可怕罪过(这些人是封闭的?同质的?无趣的?有太多钱?)。但我确信,郊区会永久性地损害每一个住在那里的人格和性格。在我对这个遥远地方的所有忧虑中,我心中默默滋生着一种颤抖的恐惧,那就是,作为一个城市孩子,长大后最糟糕的命运就是搬到那里。

• • • • •

今天,约翰·米切尔地图上的亚历山大港就是我所居住的亚历山大港。到1755年,这个城镇已经被测量,土地块以整齐的街道网拍卖,面积约为一英里乘一英里半,紧邻波托马克河。整个港口城市就是今天称为老城区的社区,而我的公寓正坐落在其中心。在另一张地图上,即1845年在该社区历史博物馆中的城镇规划,我可以看到,甚至我建筑旁边的小巷几乎是原始的。

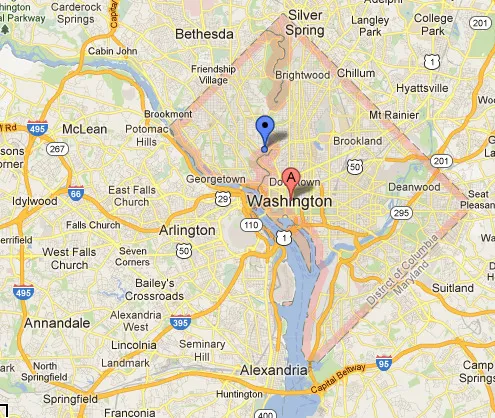

在这个时代的其他地图中,华盛顿本身是一个由交错街道组成的适度小镇,源自原始的L’Enfant计划,亚历山大城——一个明显独立的地方——坐落在下游约五英里。当我看这些旧地图时,回想起来,一个小镇会在历史的后期在几英里外冒出来,朝着它更古老、更有历史的邻居扩展,然后宣称所有住在那里的人都是边缘的附属者,这似乎让我感到有些冒犯。

在这个时代的其他地图中,华盛顿本身是一个由交错街道组成的适度小镇,源自原始的L’Enfant计划,亚历山大城——一个明显独立的地方——坐落在下游约五英里。当我看这些旧地图时,回想起来,一个小镇会在历史的后期在几英里外冒出来,朝着它更古老、更有历史的邻居扩展,然后宣称所有住在那里的人都是边缘的附属者,这似乎让我感到有些冒犯。

大城市的诞生有一种偶然的特质,关于它们为何扎根和成长,或不成长的原因。也许在某个时刻,铁路通过了,或者飓风没有来。也许第一批定居者在河边的黄金地段上气喘吁吁。这里,由于不可预测的原因——因为乔治·华盛顿想要这样,因为一系列随机事件随之而来——哥伦比亚特区成为了“城市”,而亚历山大城则是它的配角。这种情况在全国各地都发生过。为什么旧金山成为了繁荣的城市,而奥克兰则是它的附属?为什么达拉斯现在在沃斯堡之前,明尼阿波利斯在圣保罗之前?

今天,波托马克河在华盛顿显得像某种超自然的心理障碍。当我在特区参加会议或外出就餐时,人们热情地感谢我“跨越整条河”的辛劳,仿佛我刚刚从一天的旅行中搬离我的马车。他们在我解释地铁系统也能到我家门口时显得不解。这就是城市奇怪的空间逻辑,而在每个地方,它的形状都不同,从泽西市到纽约,从坦帕到圣彼得堡。

哥伦比亚特区的原南界实际上 位于老城的南端,在河边,今天仍有一根破旧的砂岩柱标记着这个地方。1791年,测量员在规划未来的首都时,从琼斯点开始,向北描绘了特区原始的100平方英里钻石区域。亚历山大市不仅是最早存在的地方,它还提供了华盛顿诞生的基准点。老城在其前五十年内是特区的一部分,直到1846年,亚历山大市的好人们(或者至少是当时居住在这里的富裕白人男性)投票决定与首都分开。

哥伦比亚特区的原南界实际上 位于老城的南端,在河边,今天仍有一根破旧的砂岩柱标记着这个地方。1791年,测量员在规划未来的首都时,从琼斯点开始,向北描绘了特区原始的100平方英里钻石区域。亚历山大市不仅是最早存在的地方,它还提供了华盛顿诞生的基准点。老城在其前五十年内是特区的一部分,直到1846年,亚历山大市的好人们(或者至少是当时居住在这里的富裕白人男性)投票决定与首都分开。

这是我的论点二:亚历山大市不能是一个郊区,因为它被包含在华盛顿的第一个连续钻石区域内,而我们之所以后来离开,是因为我们想要这样。所以就是这样。

* * *

诚然,我在这里的许多逻辑源于我内心深处的防御性地方,我怀疑自己是否违背了一个不可谈判的童年禁令。不过,我也觉得,我所居住的地方不可能是一个郊区,因为它没有我相信大多数人(包括我年轻时的自己)在使用这个词时想象的地方的任何特征。老城不是一个1950年代后以汽车为导向的分区。没有人有车道。没有购物中心。所有建筑看起来都不同。许多建筑已有200年历史,且是用砖建造的。现在没有人再用砖建造(除非被历史保护规则强迫?),尤其是在郊区。我可以步行到我的杂货店、咖啡店、我最喜欢的黎巴嫩餐厅和干洗店。这个社区里的墓碑比大多数已纳入的城镇还要古老。

一般来说,当人们谈论郊区时,我相信他们谈论的是一种地方,与这种画面相矛盾,而不是某个任意(且不断变化的)市界外的地理位置。

但随着我深入探讨这种区别,我意识到我并不确切知道“郊区”究竟是如何定义的。这是地理问题吗?真实性?历史?密度?多样性?住房存量?土地使用模式?对汽车的依赖?

老城250年前就起源于“智慧增长”。这是一个深具真实性的地方,无论是在其丰富的历史还是自我认同上。我们没有Applebee’s,我怀疑我的邻居们如果有一天有这样的餐厅靠近我们,会拿起武器,或者至少是传单。从地理上看,我们离我们所谓的供给的城市中心并不远。在一个好天气的日子里,我可以慢跑到那里。我在这里离华盛顿市中心的距离和我童年家离芝加哥环路的距离一样近。从我家门口到林肯纪念堂的距离远远少于曼哈顿的一端到另一端。

因此,接近性不能是关键。或者同质性:在建筑存量或人口上我们也没有这一点。但在我制定的所有标准中,以判断这个地方,将其定位于某种城市-郊区的连续体并为我在这里的家辩护,这个问题仍然困扰着我。我真的住在郊区吗?似乎很多人认为我住在郊区。

现在我怀疑,作为一个任性的孩子,我真正未能表达的是:生活在城市中是一种风险,而生活在郊区则是避免这种风险。城市是令人惊叹的地方,因为在所有缺点——犯罪、噪音、拥堵、金属探测器——的交换中,总是有可能偶然发现一个酒吧、一个人或一个在不那么嘈杂的地方不存在的想法。但你必须接受这种风险。我秘密怀疑,亚历山大市从未向我提出过这个要求。